1.はじめに:情報バリアフリーの推進

あらゆる人にとって情報の障壁を取り除く「情報バリアフリー」の推進が重要な課題となっている。とくに障害者が社会の構成員として経済・社会・文化の諸活動に参加するためには、情報の取得やコミュニケーションを円滑に行える環境の整備が欠かせない。日本政府は情報バリアフリーの実現に向けて2022年5月25日、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」を公布・施行した。

むろん、それ以前にも行政の窓口に点字や手話を導入するなどの取り組みは行われてきた。しかし、いずれも断片的な施策にとどまり、同法によって初めて情報バリアフリーを実現するための包括的かつ計画的な枠組みが日本で整えられたのである。同法は基本理念として、①障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする、②日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする、③障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする、④高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)、の4点を掲げているi。まさにデジタル社会にふさわしいテクノロジー活用が情報バリアフリー実現のために求められているといえるだろう。

対象を聴覚障害に絞ってみても、人によって障害の程度はさまざまであり、情報やコミュニケーションに関するニーズも多様である。日本で障害者手帳を所持する約610万人のうち聴覚・言語障害者は37.9万人と全体の6.2%を占めているii。そのうち手話を使う人は6~10万人程度、一方で高齢化にともなう難聴者の増加により障害者手帳を所持していないものの聞こえにくさなど日常生活に何らかの支障を感じている人は人口の10%にあたる1,200万人以上にのぼると日本補聴器工業会の調査報告「JapanTrak2022」から推計される。

図表1に示すとおり、聴覚障害者を支援するテクノロジーやサービスは大きく「コミュニケーション支援」「情報保障」「教育・学習支援」に3分類でき、すでに多種多様なものが提供され研究開発も進んでいる。とくに行政においては窓口における手話通訳や要約筆記、字幕付きの動画による広報活動、緊急情報のアプリへの配信など、さまざまな取り組みが見られる。今回はその中でもコミュニケーション支援分野に焦点を当て、代表的なサービスとなっている東京都の遠隔手話通訳および電話代理支援、公共インフラとして制度化された電話リレーサービスについての取り組みを紹介しよう。

図表1 聴覚障害者支援テクノロジー・サービス

| 分類 | 技術・サービス | 概要 | 行政での活用例 |

| 1.コミュニケーション支援 | リアルタイム字幕生成(音声認識) | 会議や説明会での発言を即時字幕化 | 議会中継、住民説明会、窓口対応の可視化支援に有効(例:UDトーク) |

| 遠隔手話通訳システム | スマートフォンやタブレットのテレビ電話機能を使い、離れた場所の手話通訳者が画面越しに通訳を行う | 東京都、府中市、武蔵村山市、埼玉県飯能市、長野県など自治体での導入が広がっている | |

| 電話リレーサービス | 通訳オペレータが「手話/文字」と「音声」を通訳し、聴覚障害者等とそれ以外の人の電話をつなぐ | 2021年7月に公共インフラとしてサービスの提供を開始。個人利用だけでなく企業や行政などの法人利用の契約もある | |

| ヨメテル | 自身の声で通話相手に伝え、通話相手の声を文字で読める電話アプリ | 電話リレーサービスの制度下で、2025年1月より公共インフラとしてサービスの提供を開始 | |

| チャットボット+手話対応 | 自動応答での手話・テキスト対応 | 窓口混雑緩和や多言語+手話対応の一環(研究段階も多い) | |

| 2.情報保障 | 避難情報のマルチモーダル提供 | テキスト、光、バイブ等を組み合わせて通知 | 災害時アラートの視覚化、LINE・アプリ活用通知などと連携可 |

| 手話アバター・表示板 | 音声案内の視覚代替(手話・字幕) | 公共施設での受付端末・案内板での活用が検討されている | |

| 音声案内の字幕化 | 駅・バスでのアナウンスに字幕を表示 | 地方鉄道・バス事業者との連携による交通バリアフリー施策 | |

| アクセシビリティ対応のウェブサイト | 音声なしでも理解できる構成、手話・字幕動画の掲載 | 行政Webサイトの改修で重要(高齢者・障害者等配慮設計指針のJIS X 8341-3適合) | |

| 音の可視化デバイス | 音(呼び鈴・アラーム等)を光や振動に変換 | 火災警報・緊急放送等の代替手段として使用(例:Ontenna、光通知装置) | |

| 3.教育・学習支援 | 聴覚障害者向け教材 | 字幕・手話対応のeラーニングや動画教材 | 公民館講座、図書館、オンライン研修のバリアフリー化 |

| 手話普及・研修ツール | 手話学習アプリ、VR教材など | 職員研修や地域啓発事業として実施可能(例:手話アプリLingua Signsなど) |

(出典)ChatGPTを使用して筆者作成

2.東京都の遠隔手話通訳と電話代理支援

東京都は、2016年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行を契機として、バリアフリー化をさらに充実させてきた。当時は、2020年開催のオリンピック・パラリンピックを控えて近い将来多くの障害者が東京を訪れることが予想されていた。そこで、誰でも不便なく東京に滞在できることをめざして施設のバリアフリー化と同時に情報のバリアフリー化の取り組みを推進してきた。3年計画の「東京都障害者・障害児施策推進計画」では情報バリアフリーの充実を掲げて、情報へのアクセスが困難な人に対して多様な情報伝達方法により、社会参加を促進していく施策に取り組んできた。

東京都福祉局障害者施策推進部・共生社会推進担当課長の小泉孝夫さんは「当時、行政窓口では筆談での対応が多かったのですが、手話と比べると、情報量、質、スピードにおいて万全ではないという問題がありました。かといって全ての窓口に常時手話通訳者が待機するのは難しい。また、(手話だけでなく)聴覚障害者のさまざまな方法によるコミュニケーション対応が必要という背景もありました。そうした課題がデジタル技術の進歩によって解決へとつながったと思います」と語る。

写真1 小泉孝夫・東京都福祉局障害者施策推進部・共生社会推進担当課長

(出典)筆者撮影

2016~2017年度に東京都は「遠隔手話通訳サービス」のモデル事業を開始した。手話サービスに取り組んでいる事業者、当事者団体に意見も聞きながら同事業を推進した。その後、2018年度から本格事業へ移行し、2年間実施したうえで、2020年度から現在の「遠隔手話通訳」と「電話代理支援」の2つの事業を本格的に展開するという経緯をたどっている。

モデル事業の実施期間中は現在のようにネットワーク環境が強力ではないうえ、セキュリティ面の課題もあった。都は事業者と相談しながら、できるだけ多くの人に利用してもらえる効果的な方法について模索を続けていった。モデル事業では、あらかじめ定められた都庁や都の事業所の6か所にタブレット端末を設置し、聴覚障害がある来庁者が窓口のタブレットを利用し手話でコミュニケーションを取れるようにした。この方式で2年間実施した結果、タブレットの設置の有無によって聴覚障害者の利用にかなり差があることが明らかになった。都は、利用者がタブレットの設置場所に行かないと行政サービスを受けられないのは問題であると考え、定点方式ではなくタブレットの貸し出し方式に変更した。「より多くの方に広く利用していただけるよう、モデル事業等を経て効果的な事業実施方法を検討してきました」と小泉さんは語る。こうした過程を経て現在の2つの方式、すなわち「遠隔手話通訳」と「電話代理支援」の方法となった。2022年9月に東京都手話言語条例が施行され、この2つのサービスは365日、午前8時から午後9時まで利用できるようになっている。

遠隔手話通訳では、窓口のタブレットからではなく、QRコードを読みこめば来庁者自身のスマートフォンから通訳オペレータにつながるようにした(図表2参照)。それによって大量のタブレットを窓口に設置する必要がなくなり利便性に加えてコスト削減も実現した。

図表2 東京都の遠隔手話通訳の仕組み

(出典)東京都福祉局ホームページ https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/ictdeaf/qr.html

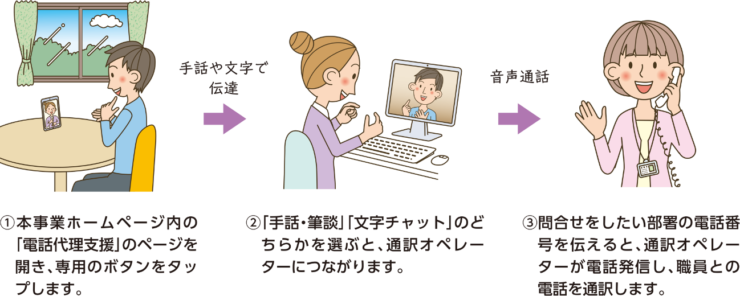

一方、聴覚障害者が都庁や都の事業所に来なくても自宅から電話をかけてコミュニケーションを取れるようにしたのが「電話代理支援」である。東京都の「電話代理支援」のホームページを開き、「手話・筆談」または「文字チャット」のどちらかを選択すると通訳オペレータにつながり、オペレータに、問い合わせ先の都の部署の名前や電話番号がわかっていればそれを伝えると、担当職員との電話を通訳してくれる仕組みになっている(図表3参照)。

図表3 東京都の電話代理支援の仕組み

(出典)東京都福祉局ホームページhttps://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/ictdeaf/trs-vrs.html

東京都では福祉分野DX推進計画を推進しているが、その一環としてこれらのシステムの満足度調査も行った。その結果、現在は庁舎に来てQRコードを利用する遠隔手話通訳の利用者の方が多く、同システムに対する満足度も高いという。一方、電話代理支援については当事者の認知度を上げることが課題だとしている。

「東京都では、手話の裾野を広げる目的で、大学と連携して“TOKYOみみカレッジ”というイベントを開催しています。大学生が手話サークルでの活動を発表したり、聴覚障害者への支援やコミュニケーションに関する講演などを行っています。イベントに来場した聴覚障害者にヒアリングをしたところ、電話代理支援を知らないという回答が多かったので、こちらはもっとPRする必要があると考えています」(小泉さん)。

東京都議会は2025年3月28日に「東京都障害者情報コミュニケーション条例」を全会一致で可決した。「全ての人にとって、障害の有無、年齢等にかかわらず、必要とする情報を容易に入手し、その情報を活用し、滞りなく意思を伝え合うことは、日常生活や社会生活を営む上で必要不可欠であり、尊重されるべき権利である」と前文に記されたこの条例は2025年7月1日に施行された。障害のある人だけでなく障害のない人にも資する施策と位置付けて、一人ひとりが自分にあった意思疎通の方法を選択できて利用しやすいように総合的かつ計画的に推進していく方針である。

3.公共インフラの電話リレーサービス

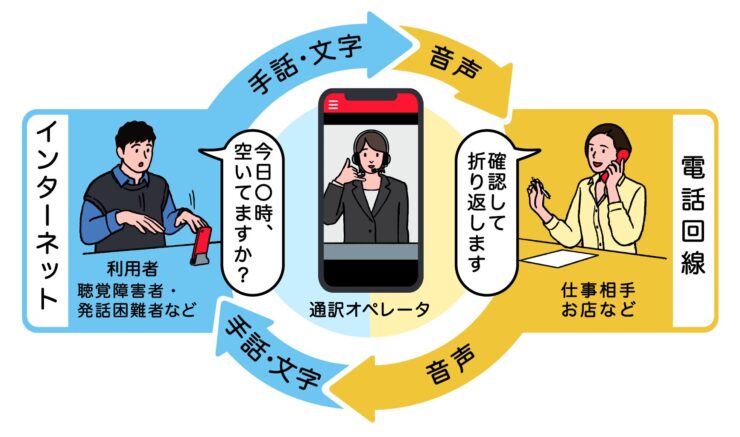

電話リレーサービスは、2020年12月に施行された「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づき、国が定めた公共インフラとして2021年7月1日に提供が始まった。聴覚障害者・発話困難者と聞こえる人の通話を通訳オペレータが通訳し電話でつなぐサービスで、総務大臣指定の提供機関である日本財団電話リレーサービスが365日・24時間提供している。聴覚障害者等は、登録後に発行される「050」から始まる電話番号で、「手話」または「文字」で相手に電話することができ、あらかじめ相手に知らせておくことで、電話リレーサービスを利用して相手からの電話を受けることも可能だ。また、「119」(消防)、「110」(警察)、「118」(海上保安庁)の緊急通報にも対応している。

同サービスを利用するためにはまず専用アプリをスマートフォンなどにダウンロードして、あらかじめ登録する必要がある。通話時に利用者は通訳オペレータの映る画面に向かって手話で用件を伝えてもいいし、文字チャットを使って伝えてもいい。通訳オペレータが相手先(仕事先・病院・お店など)に音声で伝え、相手から音声で返ってきた内容を手話か文字で利用者に通訳する仕組みになっている(図表4・写真2参照)。料金体系は2種類あり、月額無料タイプを選ぶと通話料金が固定電話は毎分16.5円、携帯電話は毎分44円。月額178.2円の有料タイプを選ぶと、固定電話は毎分5.5円、携帯電話は毎分33円となっている。

図表4 電話リレーサービスの仕組み

(出典)日本財団電話リレーサービス https://www.nftrs.or.jp/about

写真2 電話リレーサービスの利用者と通訳オペレータ

(出典)許可を得てデモ環境にて筆者撮影

日本財団電話リレーサービス専務理事の石井靖乃さんは「現在の登録者は1万7,600人で、日々10人弱のペースで増えています。年間で約38万件の通話実績があります。2025年3月末時点での登録者は50代が全体の20%で最も多く、次が40代の19%、30代の18%、60代の17%となっています。利用してよかったという場面では、手続きや契約が円滑に進められたという回答が最も多く、続いて急ぎの用事や急な病気・怪我にもすぐ対応できるようになったとなっています。注目されるのは、家族・友人に頼らなくてよくなったという回答が三番目に多い点で、精神的負荷が軽くなったことがよくわかります」と語る。

写真3 石井靖乃・日本財団電話リレーサービス専務理事

(出典)筆者撮影

2026年度の登録者数2万人という目標に向けて次の3つの課題を抱えている。

一番目は認知度の向上だ。通話の相手先が電話リレーサービスについて知らないため、「こちらは電話リレーサービスです」という通訳オペレータの声を聞いた途端、セールスと勘違いし戸惑うケースがあるという。また、通訳オペレータが通話相手と勘違いされることもある。そこで、「050」から始まる番号は電話リレーサービスであること、また通訳オペレータは双方の話をすべて通訳するのが役目で、代わりに交渉したり用件を済ませたりしないことの周知を徹底させたいと考えている。

二番目は、利用者個人ではなく法人と契約する「法人登録」の推進である。法人が契約することで、電話リレーサービスを利用する聴覚や発話に困難のある従業員は個人で登録する必要も利用料金を負担する必要もなくなる。すでに北海道、熊本市といった自治体や、日立製作所、セコムといった民間企業が法人登録で従業員に同サービスを導入しiii、登録件数は250件を超えている。

法人と顧客との利便性をさらに高めるために、日本財団電話リレーサービスは2025年4月から法人向けに「手話リンク」を提供している。これは、法人のウェブサイトに電話リレーサービスにつながるボタンを設置し、聴覚や発話に困難のある住民や顧客などがそれをクリックすれば、電話リレーサービスに登録がなくても、すぐに手話通訳オペレータを介して問い合わせ等ができるシステムである。すでに鳥取県は手話リンクを導入して、県のホームページ画面にボタンを設置している。利用者の個人負担がない法人登録と手話リンクが増加していけば聴覚障害者等にとっても利便性が大きく高まると期待される。

法人登録について、石井さんは「聴覚障害者を雇用している法人は多いです。ただ、聴覚障害者は電話を使わない部署に配属されているケースが多く、これまで使ってこなかった電話を新たに使い始めるのはかなりハードルが高い。そこで、学校の授業で電話リレーサービスを体験してもらうなど社会人になる前に慣れていただくような活動も行っています」と話している。

三番目は盲ろう者へのサービス提供である。今年度から聴覚障害で全盲や弱視の方も利用できる画面デザインや文字拡大機能など、盲ろう者向けのユーザービリティに関する調査研究を進めていく方針である。

4.文字表示電話サービス「ヨメテル」

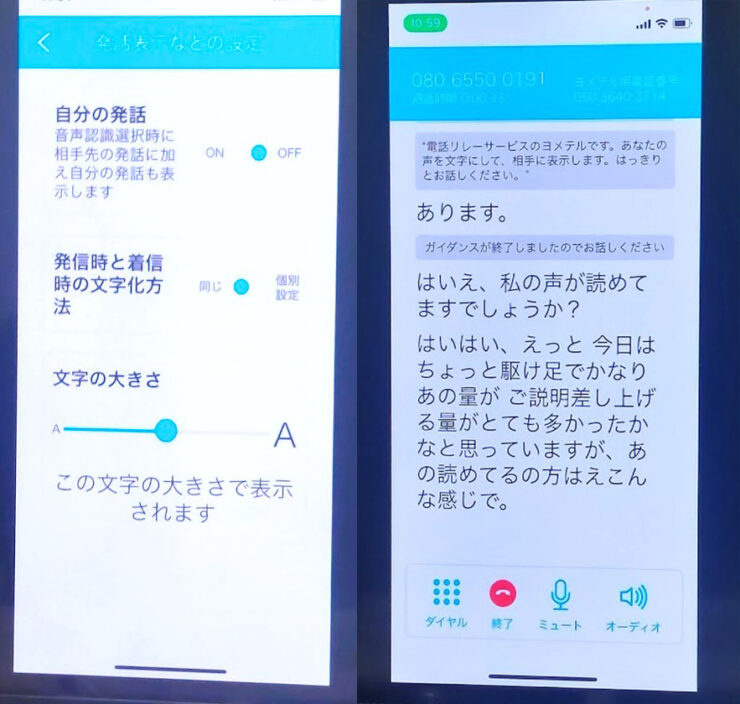

日本財団電話リレーサービスは2025年1月23日に新たに文字表示電話サービス「ヨメテル」の提供を開始した。通訳オペレータを介する電話リレーサービスとは異なり、ヨメテルは、自分の声で話し、相手の声を文字で読みたいというニーズをもつ人を対象としたサービスで緊急通報にも対応している。

利用者は相手先に直接自身の声で用件を伝えるが、通話相手先の声を「文字入力オペレータ」または「AI(自動音声認識)」のどちらかで文字変換して読める仕組みになっている(写真4参照)。アプリをダウンロードしてオンラインで登録するとヨメテル用の電話番号が発行される。電話をかける相手先や用件に応じて、文字入力オペレータに依頼するか音声認識AIを使うかをその都度選ぶことができる。現在はAIの利用率が90%を占め、とにかく速く変換してほしい、相手先と二者で通話を完結させたいというニーズが高いことが示されている。一方、ビジネスの会話等で質の高い文章を希望する場合に、文字入力オペレータを選択する利用者もいる。通話料金は月額無料タイプでは固定電話着が毎分16.5円、携帯電話着が毎分44円、月額178.2円の有料タイプでは固定電話着が毎分5.5円、携帯電話着が毎分33円。発信が9割を占める電話リレーサービスとは異なり、ヨメテルは発信が7割程度で受信の比率が比較的高いのも特徴となっている。

写真4 「ヨメテル」の音声認識AIで文字変換した画面

(出典)許可を得て筆者撮影

5.おわりに

東京都および日本財団電話リレーサービスを取材して、とくに考えさせられたことは次の2点である。

一つは障害がある当事者と協力してサービスをつくりあげる重要性である。東京都ではここで紹介した2つの事業以外にもデジタル技術を活用してAIチャットボットによる困りごとへの対処といったサービスを提供している。チャットボットをつくる過程で、視覚障害者や聴覚障害者、特別支援学校の人たちから日常生活での困りごとやその対処のノウハウについて学んだという。どのようなシステムであってもユーザーを最初から巻き込んで企画・開発を行うことは重要であるが、障害者をサポートするシステムにおいてはとりわけそのような開発体制の構築が欠かせないといえるだろう。

もう一つは、デジタル技術とくにAIが急速に進歩したとしても、手話通訳をはじめとする情報バリアフリーを担う人材を大切に育てる重要性は変わらないということである。東京都はすでに述べたとおり、大学と連携するなど若い人材の育成に力を入れているし、日本財団電話リレーサービスの取材からも情報バリアフリーを担う人材への敬意とその役割の重要性を強く感じた。

情報バリアフリーを推進するためには、手話通訳者をはじめとする専門人材とデジタル技術をうまく組み合わせて、人間中心の情報システムを構築していくことがきわめて重要である。

i 内閣府「障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html

ii 厚生労働省「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」の発表資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271100.pdf?utm_source=chatgpt.com

iii 総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室:「電話リレーサービス」(手話・文字)の法人登録事例集、2025年1月

https://www.soumu.go.jp/main_content/000997782.pdf

砂田 薫(すなだ かおる)

情報システム学会名誉会長/国際大学GLOCOM主幹研究員

ビジネス系IT雑誌の記者・編集長を経て、2003年から国際大学GLOCOMで調査研究に従事。専門は人間中心の情報システム、北欧型デジタル社会、情報政策史・同産業史。行政情報システム研究所客員研究員、中央大学理工学部兼任講師、総務省情報通信審議会専門委員、電気通信事業者協会「ユニバーサルサービス支援業務諮問委員会」委員&副委員長、情報通信研究機構「Beyond 5G外部評価委員会」委員、情報社会デザイン協会監事、自動車情報利活用促進協会評議員等の活動を行っている。