今回は北欧でイノベーションが生み出される社会的背景について、イノベーションとは直接関係のないように思える事例に触れてみたいと思う。北欧型のイノベーションを実現する方法論などは多くの専門家により分析され、日本でも紹介されている。一方北欧と同じようにイノベーションを組織内で再現しようとしても簡単には出来ない。北欧の共創デザイン、参加型の価値提案アプローチ、創造的リーダーシップ育成プログラムなどこれまで様々な体系が紹介されてきた。実際に企業や自治体でのワークショップを通じて北欧スタイルのイノベーション創出システムを体験されてきた方も多い。しかし、これらが組織内に定着し、企業のイノベーション文化として新しい価値開発を持続的かつ目にみえる形で実現したと明示出来る事例は残念なことにあまり聞いたことがない。原因は詳細な分析を行わなければならないので断定的なことは言えないが、一般的には歴史、文化、社会システムが異なる北欧モデルを日本に導入することの難しさがあるだろう。イノベーションに関心が高く熱意のある若手が北欧モデルを習得し、それを組織内に還元しようとしても個人的体験としての暗黙知に留まってしまい、個人が体得したノウハウを組織としての形式知に変換し、体系や方法論を共同化して組織全体に定着させることが容易ではないからだ。筆者も2010年頃より国内のコンサルティング会社、デザイン会社に北欧モデルを伝授しながら、北欧の経験やノウハウを日本社会に浸透させるべく、新しい価値創造体系に少しでも貢献したいと活動してきたが、成果は道半ばという状況だ。これからも諦めることなく継続することが大切であると思うが、一方でもう少し効果的な方法はないものかと思案してきた。そして、あるきっかけからそもそも北欧型イノベーションについて具体的な方法論などとは次元の違ったところに根本的な問題があるのではないかと考えるようになった。それは社会人としてというより一個人としての生き方、人生哲学やライフスタイルに関係するレイヤーから捉え直してみるということだ。私たちは日本人であり、イノベーションのために、自分たちの思想や生活様式まで変えるということは真っ平御免と言われそうだが、デンマークなどは北欧デザインと世界から高い評価を得ている領域において、歴史的に日本から多くのことを学び、それをデンマークの風土に適合する形で変革することで新しい価値を生み出している。更にはデザインをデジタルと融合することで経済成長を含め国家の発展に貢献するレベルまで高めていることを考えると、日本としても貪欲に北欧諸国から優れた体系を学びとっても良いと思うのだ。

1.フィンランド人のライフスタイル・休暇の過ごし方

生き方や人生哲学に触れるとなると、テーマが壮大であり、また様々な主義主張があるので本稿で採り上げることはしない。むしろ全ての個人にとって関係するライフスタイルについて考えてみることにする。生活習慣も人により千差万別、これも第三者から価値観を一方的に押し付けられるべきものではないので対象を絞り込んで、ライフスタイルにおける“休暇”に焦点を当ててみたい。読者の皆さんはもう夏季休暇は取得されただろうか?既に夏休みを取られた方はどのように過ごされただろうか?厚生労働省の2018年に行われた「就労条件総合調査」によると年次有給休暇の取得日数は付与日数の52.4%とのことだ。日本人のビジネスパーソンの場合平均的な有給休暇付与数を20日とすると半分の約10日間休みを取得していることになる。夏休みについて民間の調査注1では2024年の夏季休暇平均取得日数は7日とのこと。76.3%の回答者が8月お盆の時期に取得しているとの結果だった。これらは大方皆さんも想像通りだろう。但し8月にまとめて休みを取るが、他の人たちも同じ時期に休むのでどこも混雑している。お父さんは家族サービスということで一所懸命張り切って自身は疲れてしまい、むしろ仕事をしていた方が楽であったと感じることもあるだろう。北欧はどのように夏休みを過ごしているのだろうか?今回はフィンランドに焦点を当ててみよう。学校が5月末から8月中旬と約2ヶ月半夏休みの期間があることから、企業も6月から8月にかけて4週間〜5週間夏休みの取得を推奨している。フィンランドは高緯度である(最南端のヘルシンキでも北緯60度、稚内は北緯45度)、フィンランドで2番目に大きな都市タンペレでは7月の日没時間は23時頃。日照時間が長いので1日をたっぷりと楽しむことが出来る。その分冬が長いので夏を徹底的に楽しむという理由も理解出来る。(タンペレ市における1月1日の日の出は9:41、日の入り3:16で、明るい日長時間は5時間34分と6時間に満たない)フィンランド人の典型的な夏休みはコテージ(mökki(モッキ)というサマーコテージ)で自然の中でゆっくり過ごすというものだ。(コテージ生活はmökkielämä(モッキ・エルマ)と言われ自然に囲まれた静かな環境で過ごすライフスタイルを示す)サマーコテージは湖や森の中など自然が豊かな場所に建てられており、時折親戚や親しい友人を招いて交流するなど、文化的な活動も楽しむが、基本は家族と自然の中でリラックスして休養するというスタイルだ。コテージも私たち日本人がイメージするような別荘ではなく、木造で素朴な山小屋風の建物が多い。平均的な所得でも購入出来るのでフィンランド人の1/5がコテージを保有しており、その数は50万軒を超えるとのこと。基本電気や水道は通っているものが多いが、中には完全にオフグリッドのコテージを所有しているフィンランド人もいる。筆者の友人でフィンランド技術研究センターに勤めている研究員は、6月下旬から7月末まで5週間オフグリッドのサマーコテージに滞在するという。水はどうしているのか?と聞くと目の前の湖から汲んできて料理、洗濯、生活用水に使っているとのことであった。確かにフィンランドには187,888個もの湖や池があると言われているので然もありなんである。そして、この友人はデジタル化やAIなど最先端の研究と、社会実装に向けたシステムの専門家であることも関係していると思うが、サマーコテージに滞在する際は、まだ夏休みに入っていない日本や他国の顧客とのオンライン会議対応を除き、基本デジタルデバイスは一切起動せず完全デジタルデトックスの環境を意図的に確保しているという。子供たちには、スマートフォンを家族と過ごす時間は電源をオフにさせて、特に食卓にはスマートフォンを決して持ち込ませないように教育しているとのことであった。スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツが自分の子供たちに14歳になるまでスマートフォンを持たせなかったこととも共通していると思う。やはりデジタル領域で最先端の研究をしている専門家ほど、デジタル技術の利便性だけでなく弊害についても熟知しているということだろう。加えてフィンランド人は、これから人類の生存環境においてメタバース化が進展し、デジタル仮想空間が拡大しているからこそ、自然を通じた身体知能力を育成することの重要性を認識しているのだと思う。毎年夏休みにコテージを基地に、自然の中に戻るということはフィンランド人が生き残る上での優位性をももたらしていると考えている。

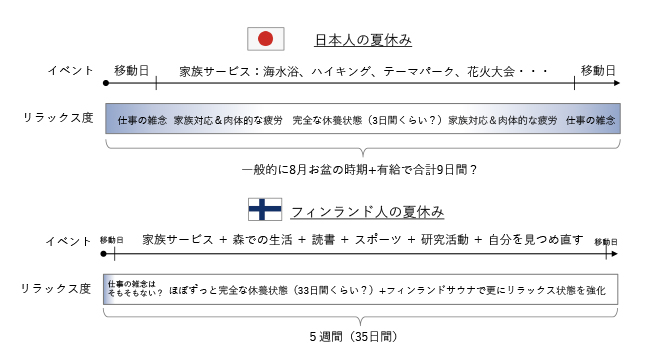

図1 夏季休暇の過ごし方とリラックス度

(出典)筆者作成

2.イノベーションと5週間の夏休みとの関係性

ところで本稿のテーマである北欧型イノベーションが休暇とどのような関係にあるのかについてだが、キーワードは“完全なリセット”だ。皆さんがお盆の週に5日有給を取得し土日合わせて9日間の夏休みを取ったとする。日本では比較的長めの夏休みなので充実し、ストレスも抜けてリフレッシュ出来ると思えるかもしれない。しかし避暑地での休暇を選択すると移動日があり、加えて家族を中心とした予定ではハイキングやテーマパークに子供を連れて行くなど意外に忙しい。自分自身がリラックスして休養出来る日は中3日程度かもしれない。加えて、実際は休みに入り最初の数日は、どうしてもやり残した業務、顧客対応など仕事に関係した想念がチラチラと脳内意識に浮かんでくるので、完全に仕事のことを忘却して深いレベルのリラックス感を得ることが出来ないこともあるだろう。また休みの終盤になると、出社して対応するべきTo Doリストなどが自宅に戻る移動中に脳裏をよぎるようになり、家族対応の疲れと帰宅してからの片付けなどもあり頭の中はストレスに満ちた仕事モードとなってしまうこともあるかもしれない。つまり日本人は夏休みに完全にリラックスして休養出来ているビジネスパーソンはかなり少ないのではないかと考えている。もちろん中には3日間などの細切れの休みでも、アウトドアや海外旅行、趣味に没頭することでリフレッシュして、仕事とプライベートを見事に切り替えられる達人もいるので一概には決めつけることは出来ない。この点北欧フィンランドは4〜5週間休みを取得するので、こうした心配はない。これは筆者自身が体験したことであるが、以前の北欧関係の機関に勤務していた時には3週間連続して夏休みを取得していた。そして北欧の皆さんを真似して信州の山奥に篭っていたのだが、確かに休みに入った3日目くらいまでは、仕事の雑念と休みの環境が混在して身体は休んでいるのだが、思考や精神が休んでいないことがあった。ところが5日目を過ぎると、ほぼ仕事の妄想は消え、驚くことに今日が何曜日なのかを忘れ始めることがよくあった。曜日を忘れると休暇の状態というより、むしろ何も予定のない一日があるだけとなり、自分の体が今ここの時間と完全に同期して心身一如となるのを感じることが出来る。こうなると心と体が完全休養モードに入ることになり、眼前のことだけに対処することとなり(コーヒーを入れたり、野鳥の声を聞いたり、森の中を散歩して木々のざわめきを聞くだけ)、脳のCPUが雑念妄念に占拠されず、最高のパフォーマンスを発揮出来るようになる。すると、意識していないにも関わらず突然、業務に活かせる閃きやパワーポイントやエクセル上で汗を掻きながら思考しても生み出せなかった革新的なアイディアが勝手に脳内に浮かんでくるようになるのである。部屋に戻りそれを書き留めておくと独創的なフレームワークとして休み明けに即利活用出来たことが多々あった。これは自分だけの体験なのか?或いはフィンランド人もサマーコテージで同じ体験をすることがあるのか?何名かのフィンランド人に聞いてみたことがある。彼らからするとイノベーションを意識して夏休みを楽しんでいる訳ではないので、明確な因果関係は分からないが、それでも頭の中を完全にリセット、空っぽにして自然と一体になることの価値は全く同意していたし、毎年9月からトップギアに入れてもスムーズに仕事が出来るので、確かに5週間休むことで柔軟なアイディアが仕事復帰後に得られることがあると言っていた。

3.休暇の必須アイテムでありイノベーションを生み出す戦略ツール・サウナ

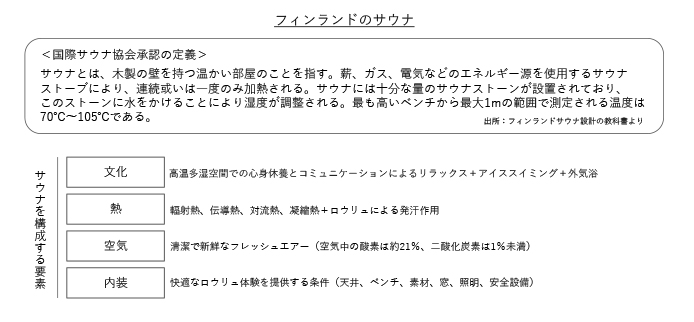

長期休暇を過ごすフィンランド人になくてはならないもの、それはサウナである。日本でもコロナ禍前後から第三次サウナブームが到来したとされ、新しいサウナ施設が各地でオープンしたが、メディアに踊らされ熱しやすく冷めやすい日本人の気質も関係しているのか、そろそろブームも下火になっているとも言われている。新規参入が増え、水や燃料費の上昇に伴い、運用コストも高止まりしているので、新規ユーザーを獲得出来ないとたちまち経営難に陥ることになり廃業する事業者も増えていると聞く。確かに、文化やライフスタイルの異なる環境で、導入&運用費用が高い設備を展開するのは簡単ではないと思う。一方でフィンランドの純粋なサウナを体験し、フィンランド人のサウナに対する考え方や利用スタイルをみて感じるのは、残念ながら日本人が国内で体験しているサウナはフィンランド本国のものとは若干異なるということだ。また現在日本にあるサウナ施設で、フィンランド人が考える本物のサウナ施設も極めて少ない。そして、フィンランド人が日常で利用しているサウナでは、イノベーションを導く環境が提供されている。むしろイノベーションどころではなく国家の行末を左右する外交にもサウナは利用されたくらいである。第8代フィンランド大統領のウルホ・ケッコネン(1900-1986)は私邸にソ連ブレジネフ書記長を招き、裸の付き合いを通じて宥和政策を進めたとされる。サウナはフィンランド外交にとって戦略ツールなのだ。こうしたことから、各国にあるフィンランド大使館にはサウナが設置されており、その国の政治家や高級官僚、ビジネスパーソンを招くことで様々な外交交渉が行われてきた。けれども、どうしてサウナで外交が出来るのだろうか?サウナを経験した方であれば分かると思うが、80-100℃のサウナに10分以上入っていることはかなり忍耐力がいる。我慢して汗だくになり水風呂に飛び込んで、新鮮な外気浴をした後に「ととのった!」と言いたくなるのも理解出来る。肝心なこととしてフィンランドで最高のサウナを見極める一つの基準は、サウナに入っている時間だ。フィンランドではサウナに30分以上、リラックスした状態で快適に過ごせるかどうかが重要となる。この点だけでもフィンランド式サウナと日本式サウナの違いが理解出来るだろう。恐らく日本のサウナで30分以上入浴している人はかなり限られる筈だ。更にフィンランドサウナでは熱に加えて、清潔で新鮮なフレッシュエアーが循環していることが求められる。従って単にフレッシュエアーを取り込むだけでは不十分であり、古い空気を排出させる必要がある。この空気交換を入浴人数に応じた酸素と二酸化炭素の濃度を踏まえて適切な換気を行いながら、快適な室内の温度を保つには相当な経験とノウハウが必要となる。この環境で入浴すると、確かに室内は100℃近くで暑いのだが頭はスッキリしていて隣の人と会話を楽しむことが出来るようになるのだ。そして、ロウリュ注2で体が温まり十分発汗したら、サウナの前にある湖に飛び込んで体を冷やし、近くのベンチで森のそよ風を受けていると体が深いレベルの休息と言葉では表現出来ないリラックスした状態になる。一度本物のフィンランドサウナを体験してしまうと定期的に同じ状態を体現したくなるので、サウナ入浴が日常になっていく。しかしサウナに慣れていない人には、最初は肌に感じる輻射熱や対流熱などに気を取られて会話の主導権を握れないかもしれない。むしろこうした環境を戦略的に活用して上手に主導権を握りながら自国に有利な外交交渉を展開したのがフィンランドだった。ということは本物のサウナ環境に慣れたサウナー同士が、サウナ室内で会話するとリラックスした状態の中で、会議室などでは出てこないような革新的な話題で盛り上がり、イノベーションに繋がるコミュニケーションが実現出来るということも分かると思う。ということでサウナを通じた真の北欧イノベーション実現を推進する環境を整備するべく、現在フィンランド大使館を軸に、東京にフィンランド式本物のサウナサロンを建設しようと画策している。

写真 北カレリアにある伝統的なスモークサウナ、目の前には定番の湖がありサウナの後に飛び込む

(出典)筆者撮影

図2 フィンランドサウナの定義と構成要素

(出典)フィンランドサウナ設計の教科書を基に筆者作成

注1 株式会社ミイダス「社会人の夏季休暇の実態についての一斉調査」よりhttps://miidas.co.jp/newsrelease/20240807/

注2 ロウリュ(löyly)はフィンランドのサウナ入浴スタイル。ストーブで暖められたサウナストーンに水をかけて蒸気を発生させる。するとサウナ室内の湿度、温度が上昇し発汗を促すことになる。

中島 健祐(なかじま けんすけ)

Business Finland Japan Senior Advisor

シンクタンクを経て参画、安全保障、防衛、宇宙技術、量子コンピュータ、AGI、XR(メタバース)、ドローンなど先端技術に関するコンサルティングを提供。イノベーションにより社会システム全般の価値創出と成長戦略策定支援が専門。