1.デジタル人材を取り巻く根本的な課題

経済産業省で実施された「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」の報告書[1]が2025年5月に公表された(私もご縁があって参加させていただいた)。本稿では、報告書の副題にもなっている「スキルベースの人材育成」について、検討会での議論を踏まえつつ自分の考えも含めて論じてみたい。

組織の規模や業種を問わず、国内企業においてデジタル人材が不足しているのは間違いない。情報処理推進機構(以下IPA)の調査によれば「企業がDXに取り組まない理由」としては、「予算の不足」よりも「スキルや人材の不足」の方が上位にあがっている。また、「DXを推進する人材が量的、あるいは質的に不足している」という状況は、年を追うごとに深刻になっている[2]。

企業は生成AI等の発展によって必要となる新しいスキルと、従業員が現在保有しているスキルとの間に、大きなギャップを感じ始めているし、従業員側も「自分が持つスキルがいつまで通用するのか」「新しいスキルをいつまでに習得できるのか」ということに対して強い不安を持ち始めている[3]。

このような状況の中、官民を含め様々な場所で、新たなデジタル人材像の検討や、育成のための教材開発等が行われている。当然これらは必要なことではあるが、他にやるべきことはないか今一度考える必要がある。

2.企業は人に投資せず、個人も学ばない

「日本では企業は人に投資せず、個人も学ばない状況にある」ということが報告書の冒頭に書かれている。これが日本の人材育成に関する最も根本的な課題ではないだろうか。

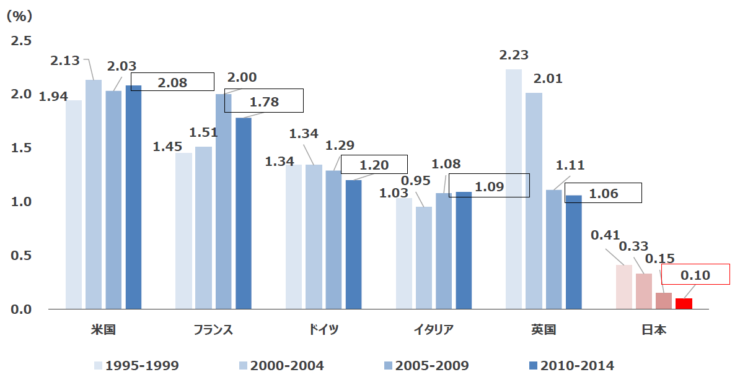

まず、企業側の課題としては、日本企業のOJT以外での人材投資は、先進諸国の中でも群を抜いて低く、近年はさらに減少傾向にあることがあげられる(図表1)。

図表1 人材投資(OJT以外)の国際比較(GDP比)

(出典)経済産業省「第2回未来人材会議事務局資料」、2022

これはやはり日本企業における人材育成が、OJTを主体として行われているということなのだろう。日本のOJTは現場に密着したもので、後輩が仕事でわからないことがある都度、隣の先輩に尋ねるような、属人性の高い「徒弟制度」に近いものだと考えていい。終身雇用を前提としてじっくり時間をかけてこれを行うことで、暗黙知を含めたノウハウを後輩に伝達し、仕事のやり方を磨きあげているとも言える。日本のOJTが、高度成長期における企業の競争力維持に貢献していたのは事実なのだろう。

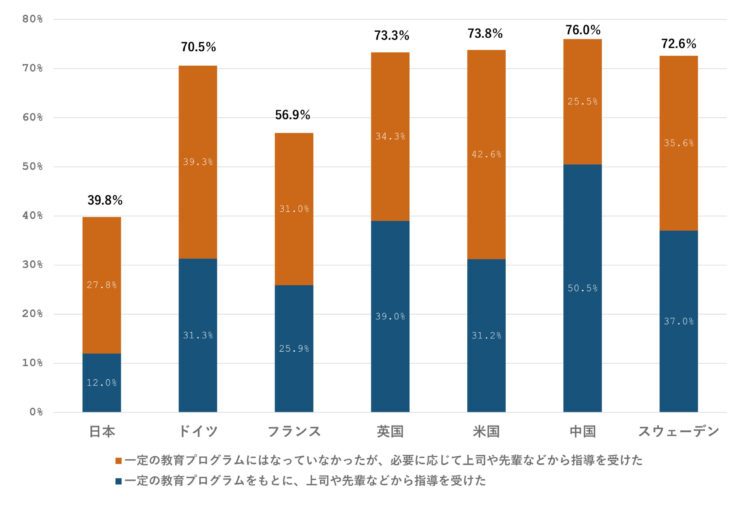

しかし、最近の調査によれば、先進諸国と比較して日本のOJTは必ずしも活発に行われていないことがわかっている。また、OJTの多くは「一定の教育プログラムにはなっていなかったが、必要に応じて上司や先輩から指導を受けた」ものだという[4](図表2)。

図表2 2023年1年間にOJTを受けた割合

(出典)リクルートワークス研究所「Global Career Survey 2024「日本型雇用」のリアル」、2024

これは、失われた数十年を経て日本企業に余力がなくなっており、終身雇用が揺らぎ始めている中で、従来と同じ形でのOJTを続けるのが難しくなってきているということだろう。さらに昨今のように学ぶべき新しいスキルが次々と生まれている状況で、これに対応していくためには、育成効率が低い、徒弟的な指導だけでは不十分なのは間違いない。

また、デジタル人材を必要としている声は大きいものの、具体的に求めるデジタル人材像が明確でなく、デジタル人材を評価するための独自の基準も特には決めていない企業が多いこともよく指摘される[5]。日本の人材育成は、ゼネラリスト指向が高く、スペシャリストを育てる仕組みが弱いと言える。

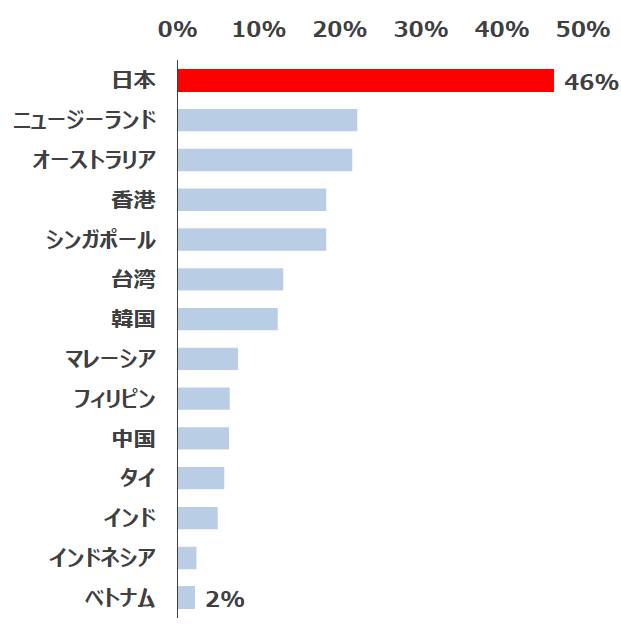

一方、従業員(個人)側にも問題はある。先述の通り自らのスキルが陳腐化することへの恐れを持っているにも関わらず、「社外学習・自己啓発を行っていない人」の割合は、先進国の中で日本は群を抜いて高い(図表3)。これは、「先輩の言う通りに今の仕事を頑張れば大丈夫」という、自組織への信頼感からくるものなのだろうか。日本の従業員の企業に対するエンゲージメント(仕事への熱量や組織への貢献意欲)が世界最低であることを考えるとそうとは思えない[6]。

図表3 社外学習・自己啓発を行っていない人の割合

(出典)経済産業省「第2回未来人材会議事務局資料」、2022

では、なぜ従業員は学ばないのか。報告書では「従業員にとってスキル習得が必ずしも評価されず、キャリアアップ等の処遇の予見可能性が低いことがモチベーションの妨げになっている」という指摘がなされている。一生懸命新しいスキル取得を目指して努力しても、給料も待遇も上がるとはとても思えない、だからやる気にならないということだ。これはかなり大きな課題だと思われる。先述の調査では「勤続年数の長さに応じて年収が上昇したか」あるいは「仕事を遂行する能力が給与に影響したか」といういずれの質問に対しても、「よくわからない」と回答した割合が、諸外国と比較して日本では大きいことがわかっている。また、執行役員への登用についても「どのように起用されているのかわからない」という回答がずば抜けて多いのは日本である[4]。昇給も昇格も何を基準にしているかはっきりわからないこと。必ずしも年功でも職能でもない日本企業特有の「人材評価への漠然とした不明瞭さ」が、従業員のスキルアップへの意欲を失わせている可能性はかなり高い。

さらに、社会全体としての人材移動に関する課題もある。近年、転職希望者は緩やかに増加しているが、実際の転職者数との差は拡大している[7]。また、新しい仕事が決まらなかった転職希望者のうち、約75%は仕事への応募にまでたどり着いていないというデータもある。転職ができなかった理由の上位には、「転職活動する時間がない」というだけでなく「自分にあった仕事探しが困難」であることがあがっている。さらに、転職を実際に行っても10%以上年収が上がったケースは全体の4割程度しかない。年収アップが全てではないにしても、社会全体として最適な配置に近づくような人材移動が円滑に行われているとは言い難い[8]。

3.スキルベースという考え方

これらの課題の背景には、企業が要望する人材像や、個々人がなりたい人材像、そして社会全体として必要となっている人材像について、それぞれの表現が曖昧で「解像度」が低すぎるということがある。人材の定義が不明瞭なまま、育成や雇用に関する対話が行われているところから様々な課題が生まれているのだ。

報告書では、このような状況を打破するために、「スキルベース」という考え方を社会に導入することが有効だという提案がなされている。スキルベースとは、学歴や経歴だけではなく、個人が保有しているスキルを起点とし、育成や採用、人材配置、人材評価を行うという考え方のことをいう。スキルというものを社会全体としての「共通言語」とすることによって、それぞれの主体のニーズを明確にするとともに、社会全体の人材が保有するスキルの可視化が可能となる。

スキルベースを導入することは社会全体として大きなメリットにつながる。個人にとっては、自分の保有しているスキルを、企業等に正確に伝えることが可能となり、希望の職種に就くチャンスが広がる。また、自身のスキルを棚卸しすることで、今後のキャリア展開に必要となるスキルがはっきりし、的確なリスキリングが可能となる。

企業にとっては、従業員のスキルを把握することによって、適切な評価や配置が可能になる。これは人的資本の価値を最大化するということにつながるだろう。また、人材の採用において、要求する人材とのミスマッチを防ぎ、採用にかける時間の短縮につながる。さらに、自社におけるスキルギャップを明確にすることで、内部人材に対して有効なリスキリングができるようになる。

社会全体としては、明確なスキルをもとにしたジョブマッチングが行われることによって、成長分野への円滑な労働移動が促進され、最適な人材配置が実現する。さらに社会全体として現在足りていないスキル、今後必要となるスキルが可視化できるようになる。

デジタル人材に関するスキルベースへの取り組みは、既に先進的にDXに取り組んでいる組織において行われている。旭化成では、デジタルスキル標準に基づき「ロール定義書」を作成し、特定の職務に必要なスキルを明確にすることに取り組んでいる。これに基づいて従業員が自らの能力を適切に評価し、専門性を理解した上でキャリアの方向性を見出すことができる仕組みの構築を目指している。また、東京都では、ICT職のキャリア開発に向け、個々のスキルレベルを可視化するために「デジタルスキルマップ(DSM)」を作成し、組織づくりやジョブローテーションをサポートし、採用や研修に役立てようとしている。東京都100%出資の外郭団体、GovTech東京では、このDSMを活用したスキル可視化・管理や人材育成についての支援を他の自治体に対して行っているという。

4.スキルタクソノミーとスキルデータ・プラットフォーム

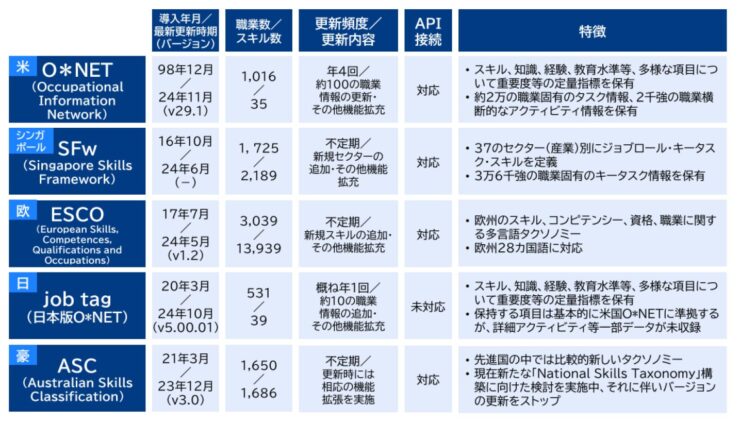

スキルを共通言語化するためには、社会全体として扱うスキルを「スキルタクソノミー」に分解して標準化し整理する必要がある。これは、業界や企業、職業に関するスキル要件を網羅的に一覧化し、分類・体系化するための仕組みのことだ。スキルに関する標準的な辞書をつくると考えるとわかりやすいだろう。例えば米国の労働市場データプロバイダーであるLightcastでは、求人データをもとに、1,900以上の職業分類を整理し、35,000以上のスキル分類を定義し、2週間ごとに更新を行っているという。米国のO*NET、シンガポールのSFw(Singapore Skills Framework)等、諸外国ではスキルタクソノミーの整備が進んでいるが、日本では整理されている職業やスキルがまだ一部に留まっているようだ(図表4)。

図表4 国内外の主要なスキルタクソノミー

(出典)経済産業省「第3回 Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 三菱総合研究所 山藤様資料」、2024

全ての職業におけるスキルタクソノミーを整備することはかなり大変だとは思うが、デジタル人材分野に限定すれば、既存のDX推進スキル標準における共通スキルリスト等を参考にしながら進めていくことは十分できるだろう。ただし、デジタル技術の進展等によって必要となるスキルは急速かつ大幅に変化していく。スキルタクソノミーを「動的なものさし」として機能させていくためには、高速かつ継続的にこれをアップデートしていく仕組みが不可欠になる。

また、社会全体として個々人が保有しているスキルをデータとして蓄積するプラットフォームを構築することも重要だ。

諸外国には既に、スキルデータをプラットフォーム上に蓄積し、活用している事例が存在する。シンガポールの教育省傘下のSkills Future Singaporeは、My Skills Futureという個人利用者向けのポータルサイトを運営している。このサイトでは個人ごとに、スキルやライセンス、証明書・認定書などが登録でき、スキル分析機能によって、希望する産業・職種との適合性を確認することもできる。さらに、就職用のポータルサイトであるMy Careers Futureと連携することで、希望する企業が求めるスキルとのマッチング度合いを可視化することができるという。また、カナダのSkills Passportは、カナダ政府とリスキリングサービスを提供するSkyhiveが連携して構築したプラットフォームだ。失業者に対してAIを活用し、リアルタイムの労働市場の求人情報を探索するとともに、利用者の就業経験をベースに取得すべきスキルを明確化し、必要となるリスキリングプログラムやメンタリング等の就労支援サービスを提供している。

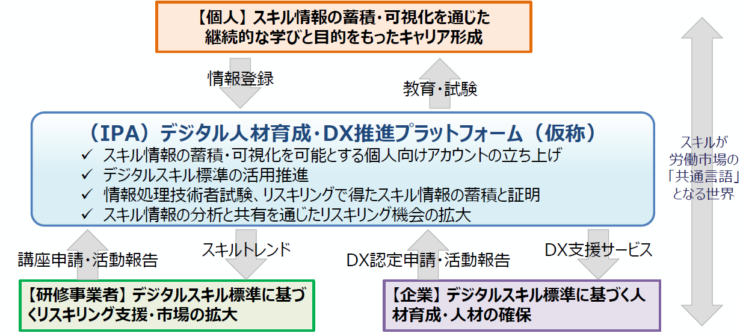

検討会での議論を受けて、日本における個人のデジタルスキル情報を蓄積、可視化し、広く活用するための仕組みとして、IPAが「デジタル人材育成・DX推進プラットフォーム」の検討を開始している。独自のIDを個人向けに付与し、IPAが過去に蓄積してきた情報処理技術者試験やリスキリングによって得られたスキルデータ等を、デジタルスキル標準等の枠組みを使いながら活用する。このプラットフォームでは、①利用者の保有スキルや資格に対してデジタル証明書を発行し真正性を担保する、②利用者のスキルを動的に把握し、目指す人材になるために必要となるスキルをリコメンドする、③市場のスキルトレンドを可視化し、個人の学習や企業の育成方針にインプットする、④利用者コミュニティを形成し、知識共有を行う等といったサービスの提供が想定されている。

図表5 デジタルスキル情報の蓄積・可視化を通じた継続的な学びの実現

(出典)経済産業省「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会報告書」、2025

5.行政機関へのスキルベースの導入について

行政機関においても、DX推進のための人材が不十分であるという課題は民間同様であり、スキルベースの人材育成を導入することは意義のあることだと考える。

行政機関の人事制度は、短期間のジョブローテーションを基本としたゼネラリスト育成が中心になっている。これは、組織の求心力や安定性に貢献している反面、特定分野における専門性が蓄積されにくく、環境変化において必要となるスキル取得が困難であるという側面がある。このような状況で、固定的な組織の役割を起点とするだけでなく、人材が保有するスキルから人材の価値を最大化しようとするスキルベースの考え方を導入することは、極めて有効だろう。また、キャリア設計の主体が組織側になりがちな行政機関において、職員が自ら自分のスキルを見つめキャリアを考えていくことは、仕事への熱意を向上させることにつながるはずだ。

人事制度や評価をいきなり切り替えることは民間企業以上に難しいとは思うが、現状の制度を補完するようにスキルベースの考え方を適用していくことは十分できる。例えば、職員のスキルを可視化し、本人の意向を踏まえて研修計画に織り込んだり、ジョブローテーションにおける判断材料にしたりする。あるいは、民間企業からの中途採用や出向において、保有スキルを可視化することで、組織課題によりマッチした人材の確保を目指すこと等は可能だろう。

スキルベースを導入するということは、組織が主体となっている現在のキャリア設計を、個々人の手に取り戻すことだと考えられる。また、組織に就労した後も、学び続けるマインドセットを持った人材を優遇する、言わば「努力が報われる」社会に近づけることだとも言える。

変化する社会課題や住民ニーズに迅速に対応できる行政機関運営を行うためにもスキルベースの導入を検討していただきたい。

【参考】

[1] 経済産業省「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会報告書」,2025

[2] 情報処理推進機構「DX動向2024」,2024

[3] 経済産業省「第2回未来人材会議事務局資料」,2022

[4] リクルートワークス研究所「Global Career Survey 2024「日本型雇用」のリアル」,2024

[5] 情報処理推進機構「DX白書2023」,2023

[6] GALLUP “State of the Global Workplace 2024”,2024

[7] 総務省統計局労働力人口統計室「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」,2023

[8] 経済産業省「第2回Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 リクルート・リクルートワークス研究所 奥本委員資料」,2024

三谷 慶一郎(みたに けいいちろう)

株式会社NTTデータ経営研究所

主席研究員 エグゼクティブ・コンサルタント

企業や行政機関におけるデジタル戦略やサービスデザインに関するコンサルティングや調査を推進している。博士(経営学)。武蔵野大学国際総合研究所客員教授、情報社会学会理事、システム監査学会常任理事、日本システム監査人協会副会長。共著書に「ITエンジニアのための体感してわかるデザイン思考」(日経BP)、「攻めのIT戦略」(NTT出版)、監訳書に「DX経営戦略」(NTT出版)がある。