複雑化・多様化する公共課題の解決においては、行政側が一方的に要件を定義する従来型の調達方式は限界を迎えており、官民連携による共創型の課題解決がますます重要となりつつある。

2021年11月に設立された株式会社ソーシャル・エックスは、従来の調達方式では当たり前とされていたプロポーザル方式とは真逆とも言える「逆プロポ」という枠組みを提唱し、新たな共創プラットフォームを構築するスタートアップとして注目を集めている。

企業が提案する課題に自治体をマッチングさせるという仕組みがなぜ成功しているのか。

創設者である伊藤大貴氏、伊佐治幸泰氏、藤井哲也氏の3名に聞いた。

1.企業が提案する課題に自治体がエントリーする逆転の発想

- ソーシャル・エックスが提唱する「逆プロポ」とはどのようなサービスでしょうか。

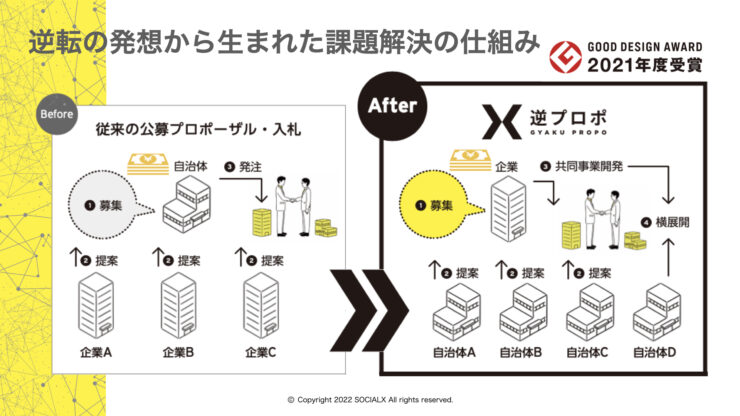

藤井:行政組織が社会課題を解決する場合、従来は行政側が抱える課題を提示して民間企業を公募するというスキームが一般的でしたが、当社が提唱する逆プロポはその名称の通り、民間企業が公募主となり、エントリーした自治体の中からどこに任せるかを企業側が選ぶ方式です。逆プロポにより企業と自治体のマッチングが成立すると、3ヶ月から1年ぐらいかけて新規事業を立ち上げたり、共同開発したりすることになり、いろいろな事例があります。活動費は寄付金や協力費という形で企業から提供されることが多いですね。(図表1)

図表1 逆プロポの仕組み

(出典)ソーシャル・エックス

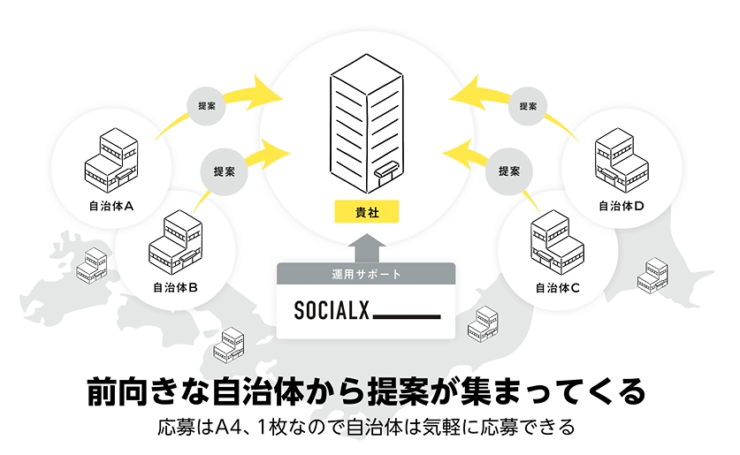

伊佐治:社会課題が複雑化する中で、その解決方法を自治体が定義しようとすると、どうしても限られた情報の中で仕様を決めざるを得ません。社会が一定程度均質な時代はそれでも何とかなってきましたが、少子高齢化と相まって、社会のニーズも多様化、複雑化している今、これまでのように自治体が要件を定義して予算を用意し、「課題解決をしてくれませんか」という公募型プロポーザル方式では限界を迎えつつあります。それを逆手にとって、企業が「お金も用意するのでこの社会課題を解決するため伴走してくれる自治体はいませんか」と公募し、自治体側がエントリーするというベクトルを逆にしたところが当社の最大のポイントだと言えます。(図表2)

図表2 企業が関心のある社会課題を提示し、自治体が応募する

(出典)ソーシャル・エックス

伊藤:時代の変化もあり、自治体が解決したい課題の内容も多様化しています。以前の調達方式では対応できない例が増えてきたことで公募型プロポーザル方式という着想に至ったわけですが、当初はどんなアイデアを持つ人たちがいて、誰がエントリーしてくれるのかがわからないという不安がありました。自治体によっては公募するための要件や仕様書を書くのが難しく、それができない自治体は取り残されてしまうという問題もありました。

企業側も行政の窓口を訪れてはいるものの、大抵は「うちのこのサービス使ってくれませんか?」という営業ベースなので対話が成立しないことが多かったわけです。その点についても逆プロポは新たな接点を生み出し、お互いもっとフランクにディスカッションできる機会の創出にもつながると考えています。

- 自治体側の課題解決に対する考え方も変わってきているのでしょうか。

藤井:私は以前に滋賀県の大津市で8年ほど地方議員をしていましたが、自治体の財政がどんどん厳しくなり、本来力を入れるべき社会福祉や公共交通にお金を回しにくくなっている状況になっていると感じていました。一方で企業側も新しい取り組みやビジネスの種を探しており、技術やアイデアの実証フィールドを自治体が提供することで、社会や地域の課題を解決しようという流れになりつつあります。

自治体が民間企業に課題解決への協力を依頼するという話そのものは以前からあるわけです。ただし大都市や知名度のある自治体であれば企業が手を上げてくれますが、地方の自治体では民間企業との接点を作るのも難しい場合があります。そうした状況に何か解決策を出せないかと考えたことがサービスを立ち上げたきっかけです。

伊佐治:今の日本は例えて言うと、テストを解く力はすごい人たちが集まってきているけれど、そもそも何が問題なのかがわからないという状態ではないでしょうか。その背景の一つには日本社会が抱える課題の複雑さがあり、もう一つは自治体と言ってもいろんな役職の人やいろんな課があるのに、ひと括りで見られることがあります。企業も歴史のある大手企業から中小企業、スタートアップといろいろあってそれぞれ違うというのをわかっているはずなのに、なぜか行政や自治体はそうではないと思われているところにすれ違いがあり、その考え方を変える必要があると考えています。

伊藤:私は、企業と自治体に本質的な差はないけれど、大きく違うのは組織の成り立ちだと思っています。20年ほど前までの地方自治体の位置付けをストレートに言うと、「機関委任事務」という、国に言われたことをきっちりやること以外は仕事ではありませんでした。予算を上手く使って余ったら他の事業に使うという発想が法律体系になく、頭の切り替えができていないところに社会課題が複雑になり、法律や条例で決められていない領域に解かなくてはいけないことがいっぱい出てきて困っているという現状があります。だからこそ官民共創が必要とされているのです。

建築の世界でも10年ぐらい前から、デザインビルド方式という新しい調達方式が取り入れられたのですが、その時の状況が逆プロポを提唱した時の反応と似ています。設計から施工まで全て一気通貫で一つの事業者に決めてしまうことで、途中で要件変更があっても最終的には織り込める、アジャイルな対応ができます。その方が結果的に良いものになるケースが多いはずなのですが、同じ会社に任せるのは不公平だという世間の批判もあり、自治体はそこで導入するかどうか頭を悩ませることになります。今までやってきた考え方を急に変えるのは難しい。だから逆プロポは官民の両方に向けたサービスとして提供するところから始めたのです。

2.企業は社会課題をお金を出してでも知りたい

- 社会課題が複雑化し、それを解決したいというニーズが官民の両方にあるのはわかりましたが、実際に起業へと踏み切ることになったきっかけは何でしょうか。

伊藤:私は2002年日経BPに入社した後、2007年から横浜市議会議員を3期で計10年間務め、2017年の横浜市長選にも立候補しました。横浜市は公民連携にかなり早い段階から取り組んでいた自治体でした。そんなこともあって議員在職時に、日本をアップデートしていくためには企業と行政がそれぞれの強みと特徴を活かし合って価値を創造していく仕組みが必要だと考えていました。そのような背景から、官民共創をテーマに起業しました。2018年のことです。その後、新型コロナで社会がバタバタしていた2020年に、東京海上日動火災保険を辞めたばかりの伊佐治と出会い、「大企業はお金を出してでも社会課題を知りたい」のだという話を初めて聞きました。公共セクター側にいた私はそれこそ天と地がひっくり返るぐらい大きな衝撃を受け、公募プロポーザルのベクトルを逆にするアイデアを思いつきました。

このアイデアを思いついた時、私は、逆プロポを“コロンブスの卵”だと一人興奮したのを覚えています。それを確信したのは逆プロポが法律上問題ないか総務省に話を聞いた時でした。総務省の担当者は、逆プロポのコンセプトは理解してくれたものの、「企業がお金を出すとは思えない」という反応でした。地方自治体の所管省庁である総務省の「仕組みは理解できるが、成立するとは思えない」という反応は、このコンセプトがこれまでなかったものである証拠であり、「これはいける」と思いました。

伊佐治:逆プロポのサービスを立ち上げたのは創業前の2020年ですが、独自性の高いサービスであることは優位性もあるけれど、理解してもらうにはロールモデルが必要だと考えていました。小さく産んで大きく育てるのは起業の鉄則でもあるので、最初は小さな案件から始めて、少しずつ事業開発を進めようと考えました。ウェブサイトも軌道に乗ってから作ったぐらいで、まずは動き出すことから始めたというのが正直なところです。

伊藤:逆プロポという新規事業を立ち上げた時、私は別のスタートアップにいましたが、その後、体調を大きく崩し、その会社を離れることになりました。そんな中、伊佐治から「体調が戻ったら、逆プロポを一緒にやりませんか?」と打診がありました。私としては逆プロポは社会に大きく貢献できる可能性を秘めている仕組みだと確信していましたので、伊佐治の提案をありがたく引き受け、新しく起業することになりました。これが2021年11月で、最初は株主として関わることにしましたが、年が明けたころには体調も戻っていたため、経営メンバーとして関わる選択をしました。

一緒に仕事を始めてから3人が日々合言葉のように掲げていたのが「事例を作ること」でした。これは今でも一番大切にしています。世の中は一気に変わらないかもしれないけれど、数を積み重ねていくことで行政の方たちのマインドを変えていけるかもしれないと思いながら活動を続けています。

3.子ども食堂のDX事例でマニフェスト大賞を受賞

- これまでに少しずつ事例を増やしてきたということですが、具体的にどのような事例があるか教えてください。

藤井:紹介したい例の一つにイーデザイン損害保険の事例があります。同社は企業理念として自動車事故を減らすことを掲げており、交通問題や地域の安全安心なまちづくりという広いテーマに、CSV(社会的価値創造)やCSR(企業の社会的責任)の観点からより良いまちづくりに取り組みたいたいという目的で自治体を公募することになりました。10ほどの自治体がエントリーし、その中から兵庫県神戸市と滋賀県日野町が選ばれました。

神戸市は、六甲山や摩耶山からの景観が評判ですが、交通渋滞による混雑が大きな問題になっているということで、混雑を解消するアイデアづくりに地元の高校生と一緒に取り組みました。最終的には100万円の寄付金を使って、民間の携帯キャリア会社とシステムを開発するところまでできました。日野町は地域内に少ない公共交通をカバーするため、自転車を使ったまちづくりをしたいという地域課題でエントリーされ、同じく地元の学生たちと一緒に自転車の安全教室や啓発活動を100万円の寄付を使って行いました。

もう一つ紹介したいのは東証上場企業でポケットWi-Fiサービスを展開している通信会社のワイヤレスゲートの事例です。Wi-Fi市場が飽和しつつある中で新規事業開発したいということで相談を受け、ディスカッションだけで数ヶ月間かけて行い、公募することが決まりました。テーマはIT技術を使った社会課題や地域課題の解決という広めのテーマでしたが、奈良県生駒市と大阪府枚方市が採択され、パートナーシップを結ぶことになりました。

最初に両市の市長が同席してアイデアソンを開催するところから始め、生駒市は子育て支援センターを利用する時に毎回手書きで申し込むといったアナログな手段しかなかったのを、ITを使って簡略化する仕組みを構築することができました。

枚方市は子ども食堂のための食材が欲しいという民間団体と、フードロス削減を進めたい事業者の連携にITを使う「子ども食堂DX実証実験」を行いました。産官学の分野を超えた多くの事業者と団体がステークホルダーとして関わるプロジェクトという点でも、非常に上手くいったケースになったことから、早稲田大学のマニフェスト研究所が実施するマニフェスト大賞にて最優秀グッドアイデア賞にも選ばれています1。

伊藤:福岡県北九州市と介護施設向けサービスを展開するドクターメイトの事例も特徴的なケースだと言えます。ドクターメイトが持つテクノロジーやリソースを活用し、北九州市内の介護施設で夜間のオンコール対応などの実証実験を行ったのですが、非常に良い成果が得られました。これを、素晴らしい実証実験ができたと北九州市が宣伝してくれたことで、逆プロポの評判が広まったのです。このように事例を一つずつ丁寧に増やしていったことが、現在につながっていると考えています2。

1 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000046898.html

2 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000047082.html

インタビューに答える(左から)伊藤氏、伊佐治氏、藤井氏

(行政情報システム研究所撮影)

4.課題の解像度を上げる新しいサービスを立ち上げる

- 自治体の中には企業が社会課題を知ることに対するメリットがなぜあるのかがわからないところもまだ多いのではないでしょうか。

伊藤:確かにそういう面もありますが、この点はテクノロジーの変化に対する考え方と不可分なところがあると私自身は見ています。以前は民間で行うと非効率な領域を行政が対応していましたが、時代の変化によってテクノロジーで解決できるようになってきました。企業は課題さえわかれば解決してあげられるのですが、行政はそれが可能であるという実感がなかったので、そのすれ違いを解消するだけで解決できる問題が結構あるとわかれば、状況は変えられるのではないでしょうか。

海外の事例ですが、米国にあるビアテクノロジーというMaaSのスタートアップが、広い土地に1万人しか住んでいない過疎地でMaaSサービスを成立させることに成功しました。普通の発想であれば、人がいないところで移動サービスを立ち上げようと思わないのでしょうが、それが実現した結果、MaaSサービスによって人の移動が活発になり、収入が増えた上に他のビジネスにもつながるという好循環が生まれたのです。こうしたテクノロジーで解決できる社会課題の糸口は福祉や教育あるいは観光の領域でもいろいろあるはずですし、それこそ企業はお金を出してでも知りたいことなのだ、ということに日本の自治体にも気がついてほしいですね。

- 事業開発をしようという話になった時のサポートもサービスの中に含まれているのでしょうか。

伊佐治:当社では、自治体と企業が出会うところまでを逆プロポのサービスと定義しています。出会いの次は、自治体と企業で何度もやり取りをしながら事業を作っていくことになるわけですが、そこで依頼があればサポートも引き受けますが、どちらかと言えば伴走という形をとっています。

伊藤:自治体向けのサービスの中に「逆プロポ・コンシェルジュ3」というサービスがあり、課題の解像度を上げたり、気付いていない課題を言語化したりする支援を行っています。言語化では、官と民、両方を経験したソーシャル人材が自治体にインタビューし、ビジネスセクターから見てもわかるような形にして、次のアクションにつながるようにしています。

藤井:その他にも要望に応える形で、社会課題見学ツアーを行う「逆プロポ・tour4」や、ソーシャル人材の育成開発や社会課題解決型新規事業の研修プログラム「逆プロポ・Learning5」などを新たなサービスとして提供しています。

3 https://gyaku-propo.com/services/gyakupropo_concierge

4 https://gyaku-propo.com/services/gyakupropo_tour

5 https://gyaku-propo.com/services/gyakupropo_learning

5.成功事例を海外に輸出して世界共通の社会課題を解決する

- 新しいサービスも増えていますが、逆プロポは今後どのようになっていくと考えているでしょうか。

伊佐治:定量的なデータで言うと、我々と関与する企業が再び逆プロポを要望するリピート率は7割以上にのぼります。自治体も同様で、一度しか応募しないというところはほとんどなく、毎回というのはさすがにないのですが、結構な頻度でプロジェクトに応募してこられます。そうした自治体の動きが周囲に少しずつ知られるようになり、新しい案件では過去に応募した自治体に加えて、新規で応募してくれるところが少しずつ増えています。

もし、一度応募したけれどこんなに面倒ならもう二度と応募しないと言われるような案件であれば、ここまでリピーターは出てきませんし、同じことだけを繰り返しても当然ながらサスティナブルにはならないので評価されません。私たちはとにかく良い体験を企業にも自治体にもしてもらうことを何よりも大事にしています。そのために何をしなければいけないかを考え抜くこと、案件を人間味があるものにすること、そしてそれを丁寧に続けること、そこは非常に大切にしていると自負しているところでもあります。

伊藤:社会課題は世界で共通するものがたくさんあり、多分これからもいろいろな問題が出てくると思います。そうした社会課題をソリューションで解いた事例を日本で増やしていき、世界に輸出するというのは、我々の将来的な形としてあるかもしれません。今はそこまで事業計画を持っているわけではありませんが、いつかはできるのではないかと妄想しています。