1.デジタル・ジェンダーギャップは存在するか?

連載第9回で、デンマークでのヒアリング調査についてご紹介した。このヒアリング結果や、デンマークで行われているデジタル・コンピテンシーについての調査1、先行研究分析を踏まえ、2024年末に日本とデンマークでデジタル・ジェンダーギャップに関する住民向けのオンライン調査を実施した。

このオンライン調査の目的は、2つある。2021年に実施した「デジタルガバメントに関するニーズ調査」、2022年に実施した「デジタル社会意識調査」で、デジタル社会やデジタル技術そのものに対する利用者の意識の違い、特に後者ではデジタル社会の進展についていきたいがついていけない「取り残されている人々」の存在が明らかとなった。デジタル社会に対する意識には、性年代別に異なる特徴があった。1つ目の目的は、そもそもデジタル社会に対する意識を高める要因は何かを探索することである。この調査ではデジタル社会に対する意識を“デジタル・エンゲージメント”として、主に先行研究を踏まえ質問項目を設計した。

2つ目の目的は、“デジタル・エンゲージメント”に影響を与える要因に関する性年代別の違いを明らかにすることである。

●デジタル・エンゲージメント

オンライン調査の主題となるデジタル・エンゲージメントは、デジタル活用が生活にプラスの影響を与えたか、あるいは今後与えるかどうか、今後ChatGPTや他のAIを含めた新しい技術を積極的に使いたいかどうかという3つの質問を基に計測した。1つ目と2つ目の質問は、行政分野に限らずデジタル社会一般について尋ねた。

① デジタルサービスの利用で「生活が楽になった」と感じることはありましたか?

② 今後社会全体のデジタル化が進むことで、生活が「良くなる」と感じますか?

③ 今後、ChatGPTなどに代表されるAIの新しいサービス含め、行政分野におけるデジタルサービスを積極的に活用していきたいと思いますか?

信頼・不安・自信-デジタル・エンゲージメントに影響を与える3つの要因

デジタル・エンゲージメントに影響を与える要因として、ヒアリングと先行研究から仮説的に信頼・不安・自信という3つの因子を設定した。

1)信頼

先行研究では、市民と行政間のエンゲージメントと信頼に関する議論が活発に行われている。こうした議論では、行政プロセスのオープン性、透明性、情報保護、プライバシーへの配慮、市政参加の機会に対する公平性などが信頼向上に寄与するとされている。これらの要素を以下の3つの個別質問に落とし込み、デジタル・エンゲージメント向上に影響を与える要因として「信頼」と定義した。デンマークでのヒアリングでは、デジタル技術は社会の透明性を高める、データ管理がアナログ管理に比べてよりセキュアになるという意見があった。

① 行政のデジタル化は、情報やプロセスの透明性を高めることにつながると思いますか?例えば、あなたがご自身の個人情報にアクセスすることが容易になったり、制度の申請状況などを把握しやすくなった(あるいはこれからなる)と思いますか?

② 行政のデジタル化は、あなた自身の個人情報を守ることにつながると思いますか?例えば、紙で情報を管理するよりもオンライン上で管理する方が安全だと思いますか?

③ 行政のデジタル化によって、社会全体の公平性が高まり、誰でも市政などに参加できるようになると思いますか?

2)不安

先行研究では、女性のリスク許容性、過去の経験が現在のテクノロジー活用意識に与える影響などが議論されている。プライバシーに関しては女性の方が不安や不快感などの感情を強く持ちやすいという議論もある。

デジタルと不安については、日本において最も多くあげられるのが情報漏洩に対する不安、そして筆者の過去の研究からは困った時のサポート体制がある。情報通信白書(令和3年版)では、9割以上の人が個人情報の漏洩に対して不安を感じており、インターネットを使う際の最も大きな懸念となっている。こうした「不安感」がデジタル・エンゲージメントに与える影響について考察するため、次の3つの質問項目を設定した。それぞれの質問は行政のオンラインサービスを使う際の感情を尋ねているが、日本調査ではこうしたサービスを使ったことがない場合には、使った場合を仮定して回答するよう求めた。デンマーク調査ではオンライン活用は必須のため仮定は尋ねていない。

① オンラインで行政手続きを行う際、何か間違いがあるのではないかと不安や怖さを感じることがありますか?

② 行政デジタルサービスの利用時に何か問題が発生した時、サポート体制に不安がありますか?

③ 行政デジタルサービスを利用する際、「自分の情報が漏れるのではないか、盗まれるのではないか」と心配になりますか?

3)自信

女性のリスク許容性が男性に比べて低いことと同様に議論されているのが、デジタルスキルに対する自信である。国際的な調査では、デジタル技術へのアクセスや教育機会における男性の優位性が議論されおり、日本においても、家庭内でテクノロジーに接する時間は男性より女性の方が少ないとされている。また、先進国ではIT職に就く女性が男性に比べて少ないこと、女性の方が男性よりも自身の能力を低く見積もる傾向が報告されている。

こうした状況を念頭に置きながら、デジタル技術を使う際の「自信」がデジタル・エンゲージメントに影響を与えると仮定して、3つの質問を設定した。グローバルなセキュリティ会社が日本で行った調査によると、個人情報が流出した際の対処法が分からないと思っている人が多いという結果もある。今回の調査質問では、問題に直面した際の行動について、対処法が分かると思うか、課題を他の人に正確に伝えられるか、さらには、行政とのコミュニケーションでより自信を持って話せるのはデジタルと対面どちらかを尋ねた。3つ目のコミュニケーションの質問は、ヒアリングで得たオンラインよりも対面の方が自信を持って話せるというコメントに基づいている。

① 行政デジタルサービスの利用時、手続きを間違えた場合の対処の仕方(例えば修正方法や問い合わせ先)を自分で調べることができると思いますか?

② 行政デジタルサービスの利用時に課題が発生したと仮定して、その課題が何であるかを他の人に上手く伝えられると思いますか?例えばIDやパスワードを忘れた場合、ソフトウェアをアップデートしていないことでスマートフォンやPCが動かなくなる、セキュリティ上の課題、サービスを提供する運営側のサーバーが混んでいて接続できないといった課題など。

③ 行政とのコミュニケーションについて、対面よりもデジタルの方が自分の言いたいことを相手に上手に伝えられると思いますか?ここでのコミュニケーションは、SNSなどを通じた1対Nのコミュニケーションも含みます。

2.デジタル・エンゲージメントは性年代別に明確に異なる

2024年11月~12月にかけて、日本国内の男女15~69歳2,000サンプル、およびデンマーク国内女性20~69歳511サンプルを対象としたオンライン調査を実施した。

デジタル・エンゲージメントを被説明変数、信頼・不安・自信の3つの因子を説明変数として、日本男性モデル、日本女性モデル、デンマーク女性モデルの3つのモデルを作成し、共分散構造分析により各因子とデジタル・エンゲージメントの相関について分析したところ、デンマーク女性の「不安」を除き、全て正の影響を与える結果となった2。

●デジタル・ジェンダーギャップの実態

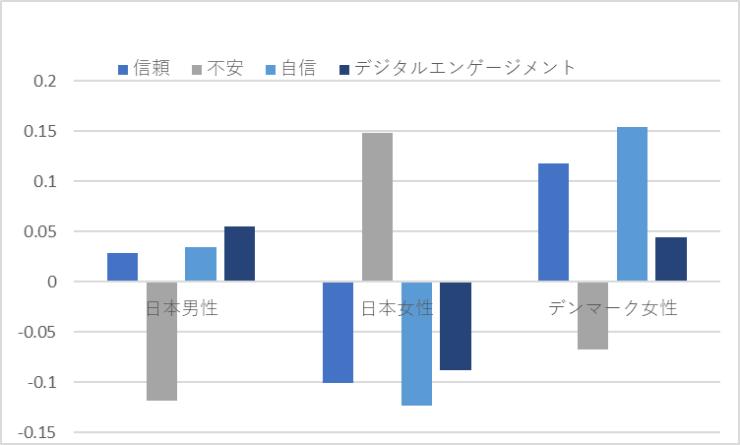

続いて、デジタル・エンゲージメントを含む各因子における性年代別の違いを明らかにするため、各因子の平均値を算出した。日本男性モデルと日本女性モデルが真逆の傾向を示し、日本男性モデルとデンマーク女性モデルが平均値の差はあるものの、同様の傾向を示す結果となった(図表1)。

図表1 各因子の平均値

(出典)筆者作成

デンマーク女性の「信頼」と「自信」の数値が日本男女モデルに比べて高いのは、デジタル必須の社会が背景にあると考えられる。現地のヒアリングでも聞かれたが、デジタル技術が社会の透明性を高めること、データ管理をよりセキュアにするという意識は、日本のヒアリングでは出てこない観点であった。一方で「デジタル・エンゲージメント」の数値が日本男性より少し低くなっていることは、EUにおける生成AI活用の議論を反映していると推察される。デジタル技術そのものへの信頼やそれを使いこなす自信はあるものの、生成AIの特に行政分野への活用については懐疑的な人が少なからず存在する。

日本女性モデルの特徴としては、「不安」が日本男性、デンマーク女性に比べて高くなっていること、「信頼」「自信」「デジタル・エンゲージメント」の数値が全てマイナスとなり、日本男性、デンマーク女性と対照的なパターンとなっていることだ。過去調査では、「取り残されている層」や「反デジタル層」に特定の年代の女性が該当していたが、本調査でもデジタルに対する女性の苦手意識が他のモデルと比べ相対的に高い結果となった。

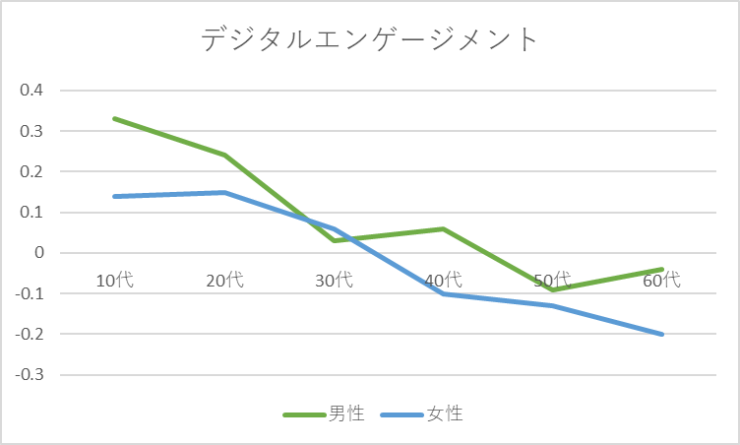

ここからは日本男女モデルの違いを年代別にご紹介する。まず「デジタル・エンゲージメント」は男女ともに10代、20代が他の世代と比べて平均値が大きくなり、男女で比べると男性30代を除いて男性の方が高くなった。女性は40代、男性は50代でマイナスに転じた(図表2)。

図表2 デジタル・エンゲージメントの男女別平均値

(出典)筆者作成

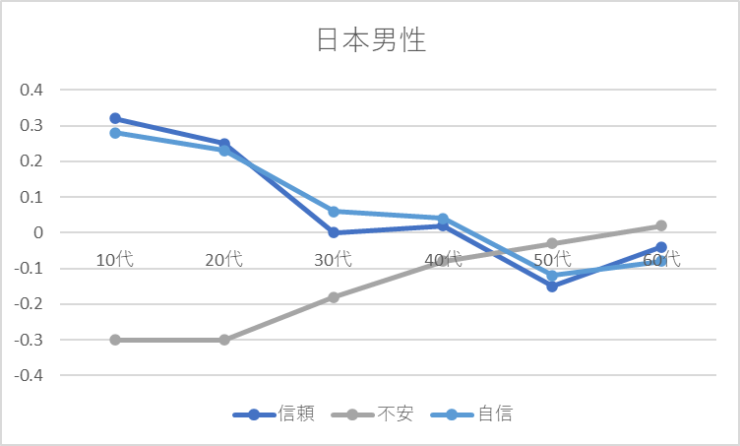

日本男性モデルでは「信頼」と「自信」は30代で数値が落ちて、50代でマイナスに転じる。60代では「不安」がプラスとなる(図表3)。

図表3 日本男性モデル各因子の平均値

(出典)筆者作成

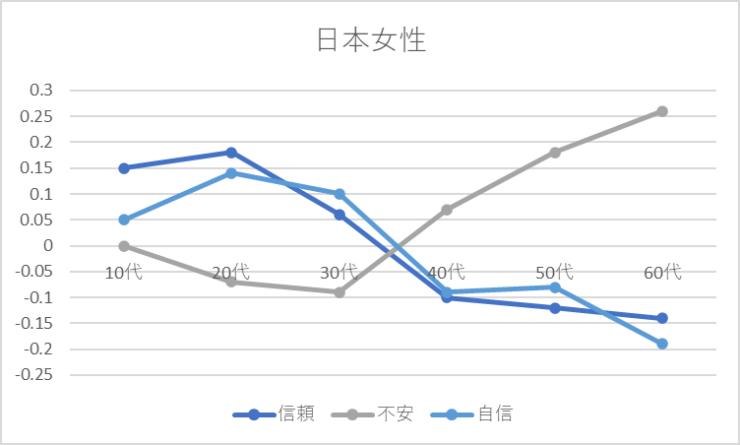

日本女性モデルでは「信頼」と「自信」は20代をピークに40代でマイナスに転じる。「不安」は40代からプラスとなり、特に50代と60代の数値が他の世代に比べて大きくなっている(図表4)。

図表4 日本女性モデル各因子の平均値

(出典)筆者作成

3.中年層(特に女性)へのアプローチが必要

分析の結果、日本男女モデルにおいては、信頼・不安・自信がデジタル・エンゲージメントに影響を与える因子であることが確認できた。デンマーク女性では不安がデジタル・エンゲージメントに与える影響は有意な水準ではなく、信頼と自信のみ有意な影響が確認できた。各因子スコアの平均値を見ると、日本男性と日本女性は全く逆のパターンを示し、日本男性とデンマーク女性が同じパターンを示した。

日本男女モデルの年代別の平均値はデジタル・エンゲージメントでは男性が女性を上回っているが、唯一の例外が30代だった。男女ともに年代が上がるほど信頼と自信の数値が下がり、不安が上がる傾向があった。男性は50代で信頼・自信と不安の数値が逆転した。

今回の調査の結果は様々な考察をもたらしてくれるが、今回は日本男女モデルの分析から明らかとなった3つの示唆をまとめて終わりにする。

1)40代以降の女性と50代以降の男性に対して、デジタル技術/社会に対する信頼を上げること

デジタル技術が社会の透明性や、プライバシー保護、参加機会の公平性に寄与するかどうかについては、デンマーク女性の平均値が高かったのに対して、日本は男女ともにデンマーク女性よりも低い値となった。デジタル技術や社会に対する信頼が高いほどデジタル・エンゲージメントが高くなることから、特に40代以降の女性と50代以降の男性が意識を変えていけるようなアプローチが必要だと考えられる。

2)40代以降の女性と50代以降の男性に対して、デジタルスキルに対する自信を上げること

今回の調査では問題に直面した際の対処方法、課題の特定、さらにはデジタル上の行政とのコミュニケーションに対する自信について尋ねた。前述の信頼と同様に、40代以降の女性と50代以降の男性に対してデジタルスキルを培い、個々人の自信を上げていく機会の提供が求められている。

3)40代以降の女性に対して、不安の軽減策をとること

不安については、日本女性モデルが突出して高い数値となった。間違えるのが怖い、サポート体制に不安がある、情報漏洩が心配、といった様々な不安は、デンマークと日本でのヒアリングでも多く聞かれた観点だった。先行研究で女性はリスク回避の傾向が強いと指摘されているように、特に不安の軽減策は男性に比べて女性に重点的に提供する必要がある。

今回分析に用いた共分散構造分析のモデル適合では、日本男性の方が日本女性よりも値が良く、3つの因子がデジタル・エンゲージメントの高低を説明するシナリオは男性により強く当てはまることも分かった。今回の示唆の中には入っていないが、現在の高齢者に重点を置いたデジタルデバイド政策では見落とされている男性30代と50代の数値は注目するべきと考えられる。

日本女性モデルの適合度が男性に比べて低いことは、デジタル・エンゲージメントの高低を左右する因子が信頼・不安・自信以外に存在することを示している。デンマークのヒアリングではデジタル・インクルージョンの議論に触れたが、まさにそこで論点となっていたような日常生活の中における様々な形でのサポーター(家族や友人、コミュニティのつながりなど)の存在が、女性のデジタル・エンゲージメントを形成する際に影響を与えるのではないか、という観点に戻ってくる。2020年と2021年の筆者調査でも「他の人が使っているから」オンラインサービスを使うと答えた人には女性が多かった。この観点は次の調査で深掘りしたい。

デンマーク女性の信頼と自信の高さは、これまで20年以上にわたる国策としてのデジタル推進の成果ともいえる。一方で日本男女の数値は日本のデジタル社会の今を反映している。本調査で提示したデジタル・ジェンダーギャップは、デジタルに対する女性の苦手意識だけではなく、男性にも注目すべき年代があることを認識させるものとなった。

連載第9回でもご紹介した「社会システム、情報システムの設計時にユーザーとの“エンゲージメント”が十分ではなかったのではないか?」というデンマーク工科大学のBritt Ross Winthereik教授らによる『DIGITAL INCLUSION』の提起は、本研究の結果を踏まえ、より本質的で現実的なものとして私たちに問いかけられている。

本調査の詳しい結果については、国際大学GLOCOMのHP(https://www.glocom.ac.jp/activities/project/10953)で公開している。

1 利用スキル、分析スキル、発見スキルの3つのスキルを定義して、男女の違いを明らかにしている。https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/forside/2023-2/borgernes-digitale-kompetencer/

2 「信頼」「自信」は高い場合、「不安」は低い場合に正の相関があると仮説を立てた。

櫻井 美穂子(さくらい みほこ)

ノルウェーにあるアグデル大学の情報システム学科、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターを経て2024年より現職。専門は経営情報システム。特に基礎自治体および地域コミュニティにおけるデジタル活用について、レジリエンスやサスティナビリティをキーワードに研究を行っている。近著『ソシオテクニカル経営:人に優しいDXを目指して』(日本経済新聞出版、2022年)、『世界のSDGs都市戦略:デジタル活用による価値創造』(学芸出版社、2021年)、など。