本稿は、自治体システム標準化事業の移行状況について、有識者の立場から解説するものであり、3回に分けて掲載する(今回は全3回のうち第1回)。著者は、住民記録や税、選挙人名簿等システムの標準仕様書策定検討会議の構成員を務め、また同事業に取り組む自治体に助言等を行っている。一方、自治体システム標準化事業の制度所管は、デジタル庁や総務省等、複数の省庁の数十の課室であり、本稿は制度所管課室の公式見解ではない。

1.概要

自治体システム標準化事業において、標準準拠システムへの移行期限は2025年度末までとされているが、期限までの移行が困難な団体が増加している。また、2025年度中に移行予定の団体について、現在どのような状況か不透明である。本稿は、デジタル庁と総務省、それぞれによる調査結果を整理・分析するとともに、現在の進捗状況が、どのようなステータスにあるのか解明することを目的としている。

2.移行期限設定と改定の経緯

自治体システムの標準化について期限が設定されたのは、2022年10月にデジタル庁から発出された基本方針1の初版においてである。標準化を規定する法律(自治体システム標準化法)2に期限は記載されていないが、システムを移行する自治体に補助金3を交付するための基金4の期限が、当初2025年度末に設定されていた。また、基金の事務を担う地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を規定する法律(J-LIS法)5に基金の設置期間が明記された6。つまり、システム標準化の移行期限は、自治体システム標準化法に基づく標準化基準が施行されていない現時点においては、法律上の義務ではないものの、移行のための補助金の期限が2025年度末に設定されていることから、実質的にこれが移行期限として関係者に認識されている。

<2022年10月基本方針より抜粋>

○ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組については、基幹業務システムを利用する地方公共団体が、令和7年度(2025年度)までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備することを目標とする。

○ 具体的には、令和5年(2023年)4月から令和8年(2026年)3月までを「移行支援期間」と位置付け、地方公共団体の基幹業務システムが、令和7年度(2025年度)までに、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこととし、国はそのために必要な支援を積極的に行う。

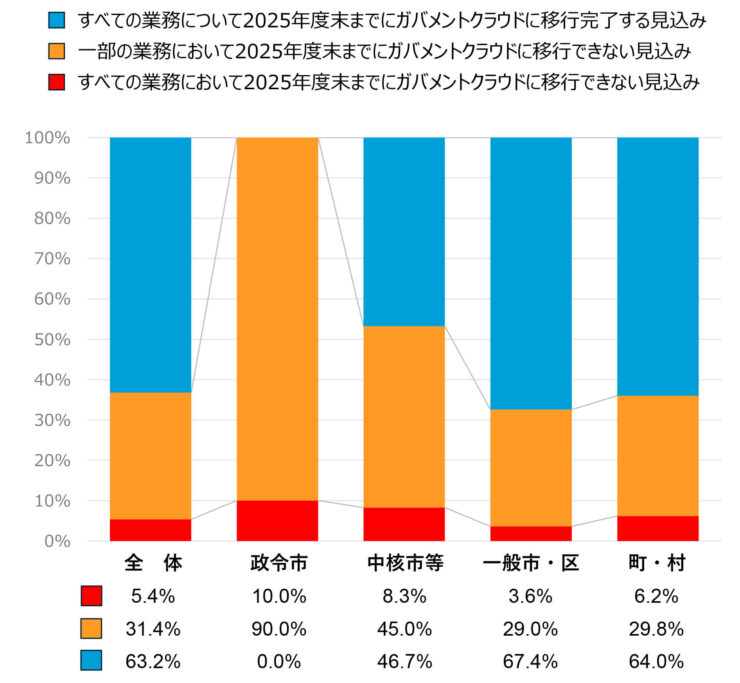

その後2023年6月にデジタル庁は、自治体に対して調査(遅延見込調査)(図表1)7を行ったところ、36.8%の団体が全て又は一部の業務が2025年度末までに移行完了できない見込みであり、特に政令市においてはその割合が100%であることが判明した。

図表1 2023年6月時点での遅延認識

(出典)デジタル庁「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドへの移行に係る状況確認アンケート調査結果報告書」(2023年9月)より抜粋・編集

この結果を受けて、デジタル庁は2023年9月に基本方針を改訂(第2版)8し、2025年度末までに移行が困難なシステム9を「移行困難システム」とし、2025年度より後の完了期限を個別に設定することになった。また、その場合の期間として、2024年12月の基本方針改定(第3版)10にて、「概ね5年以内に標準準拠システムへ移行できるよう」と記載された。これを受けて、2025年にJ-LIS法が改正11され、基金の期限も令和13年3月31日に延長された。

<2023年9月基本方針より抜粋>

○ 標準準拠システムへの移行前の現行システムがメインフレームにより構成され、システムの全容把握からデータ移行をはじめとした標準準拠システムへの移行完了までに他システムと比較し、相対的に時間を要する場合や、現行システムを構築・運用する事業者が標準準拠システムの開発から撤退し、他の事業者を公募するなどしたものの代替事業者が見つからない場合など、移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムについては、デジタル庁及び総務省において、当該システムの状況を十分に把握した上で、標準化基準を定める主務省令において、所要の移行完了の期限を設定することとする。

3.移行の進捗管理と状況の把握方法

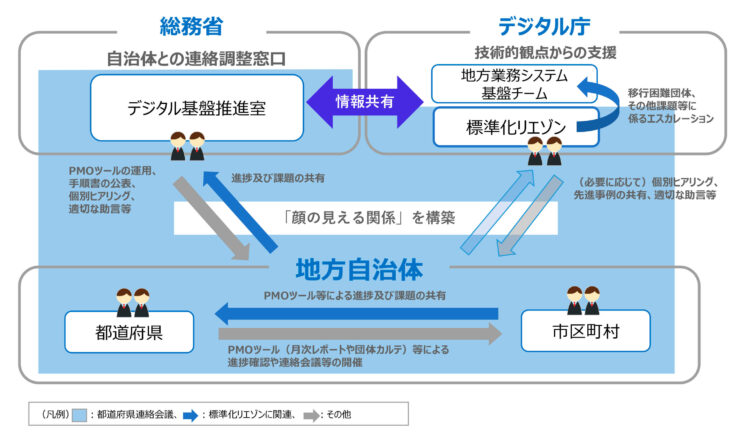

自治体の標準化移行への支援は、総務省とデジタル庁が共同で行っている。総務省は、「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」(移行手順書)12を作成し、移行に伴う標準的な作業ステップ(40ステップ)を記載している。また、総務省は、進捗管理等支援ツール(PMOツール)を構築し、自治体に進捗状況の登録を依頼する13とともに、問合せに対応している。

一方、デジタル庁は、都道府県からデジタル庁に派遣されている職員を中心に構成される「標準化リエゾン」(リエゾン)を組成した。リエゾンは、各都道府県に1名を原則として配置し、担当管内の自治体の進捗や課題の共有等、自治体へ向けての支援窓口を担当している。

図表2 移行支援体制

(出典)デジタル庁「御説明資料(自治体情報システムの標準化・共通化)」(2023年11月)

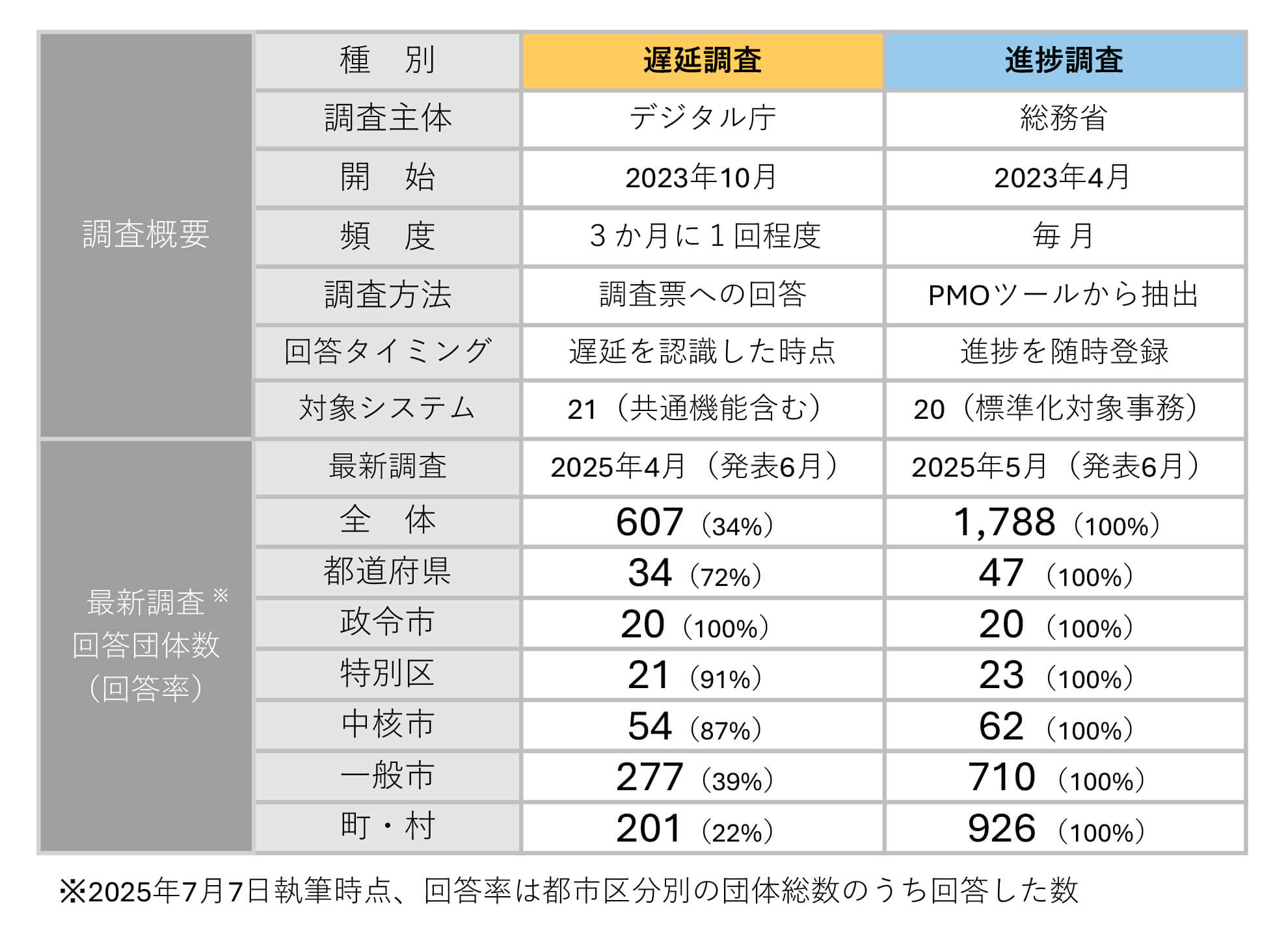

国は、自治体の状況を把握するために2つの調査(図表3)を行っている。デジタル庁は、遅延状況の調査(移行困難システムの把握に関する調査)を継続して行う一方、総務省は、毎月、進捗状況の調査(「地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る進捗状況の把握等について(通知)」等に基づくPMOツールからの情報抽出)を行い、それぞれホームページ14 15で公表している。遅延調査は、自治体が遅延を認識した時点で回答するため、全ての団体が回答しているわけではない。進捗調査は、自治体がPMOツールに入力した情報を機械的に集計するもので、全ての団体の情報を集めることになるが、自治体が常に最新の情報に更新しているかどうかは確認できない16。進捗調査では、標準化対象20事務を行うためのシステム(必ずしも1事務=1システムではない)を調査対象としているが、遅延調査ではこれに加えて、共通機能17も対象としている。本稿では、これら2つの調査の最新結果について考察する。

図表3 遅延調査と進捗調査

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月)、及び総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」

4.遅延状況の把握調査

デジタル庁は、移行困難システムへの認定として、4つの事由を提示している。事由1と2は、システム構造に起因するものであり、事由3と4は、マーケット(自治体情報システム市場)やリソース(システムエンジニアの確保等)に起因するものである。これらは、同庁が自治体へのヒアリング等により把握した分類であり、複数の事由が同時に発生しているケースもある。

事由1:現行システムがメインフレームで運用されているもの

事由2:現行システムがパッケージシステムではない個別開発システムで運用されているもの

事由3:現行事業者が標準準拠システムの開発を行わないとしているシステムであり、かつ代替システム調達の見込みが立たないもの

事由4:事業者のリソース逼迫による開発又は移行作業等の遅延の影響を受けるもの等

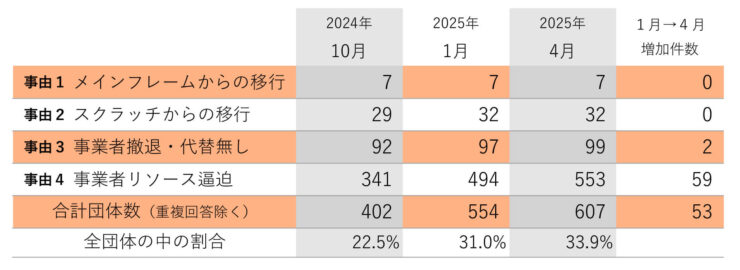

デジタル庁は、移行困難システムの把握のために3か月に1回の頻度で事由別調査(図表4)18を行っている。自治体は、遅延するシステムを認識した団体のみ、認識した時点で回答しているため、全ての団体(都道府県47、市区町村1,741)が回答するわけではない。また、複数の事由に該当する団体があるため、全ての事由の積算数が回答した団体数ではない。

集計を見ると、2023年6月の遅延見込調査(図表1)では、36.8%が遅延すると回答していたのに対し、2024年10月の事由別調査では、22.5%に減少している。これは、2025年の移行期限が迫る中で、より正確な状況が把握されてきたことや、デジタル庁から移行困難システムとしての要件(事由)が示されたことが影響しているものと推測される。一方で、事由別調査が数回実施される中、遅延を報告する団体は増加傾向にあり、2025年4月調査では全団体の約33.9%に達している。これは、半年間で約10%上昇した(2024年10月:23%→2025年4月:34%)ことになり、結果、2023年の遅延見込調査と同レベルの割合に達している。システム構造に起因する事由(1・2)は、プロジェクト着手当初から判明しているため、数字の変化は少ない。一方、マーケットとリソースに起因する事由(3・4)は、移行期限が迫るにつれ上昇している。

図表4 遅延状況調査(該当団体数の推移)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2024年12月、2025年4月、2025年6月)をもとに集計・考察

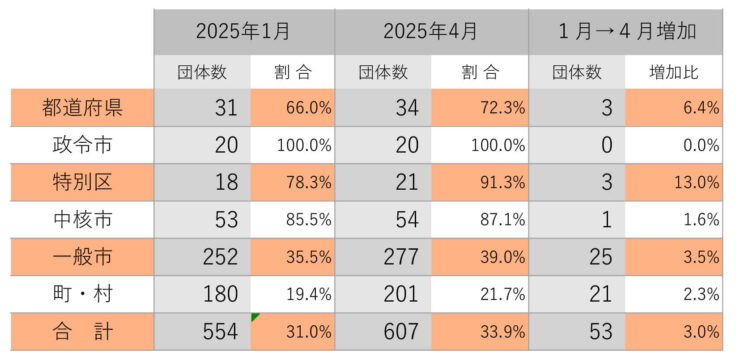

次に報告団体の区分別集計(図表5)を見ると、団体規模が大きくなるほど、遅延率が高くなる傾向がある。これは、規模が大きくなるほど、システムも大規模化する上、業務ルールや分担の違いから、システム機能が複雑化することが要因と見られ、事由1や事由2に該当するケースが多いと考えられる。2025年1月調査から2025年4月調査への変化を見ると、団体数は少なく見えるが、特別区の増加率が高い。一方、一般市や町・村について、増加率は高くないものの、それぞれの分類での総数が多いため、遅延団体数全体を増加させることとなった。

図表5 遅延状況調査(団体区分別・推移)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み」(2025年4月、2025年6月)をもとに集計・考察

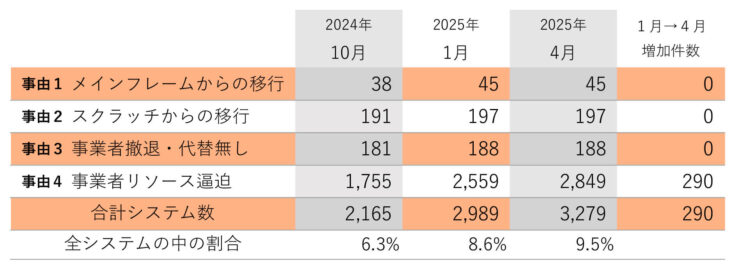

遅延状況をシステム数で集計(図表6)したところ、事由は、「事業者のリソース逼迫」が殆どである。調査時期が進むにつれて、事由全体に占める割合が上昇している(2024年10月:81%→2025年4月:87%)。「メインフレーム」や「スクラッチ」は、大都市によく見られる形態であり、提供する事業者も大規模である。これらについては、当初から状況が判明していたため、後日の追加件数は少数に留まる。「事業者撤退」については、件数があまり変化していないことから、早い段階での判断が多かったものと見られる。

図表6 遅延状況調査(システム数での分類)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2024年12月、2025年4月、2025年6月)をもとに集計・考察

5.遅延状況集計の考察(全体)

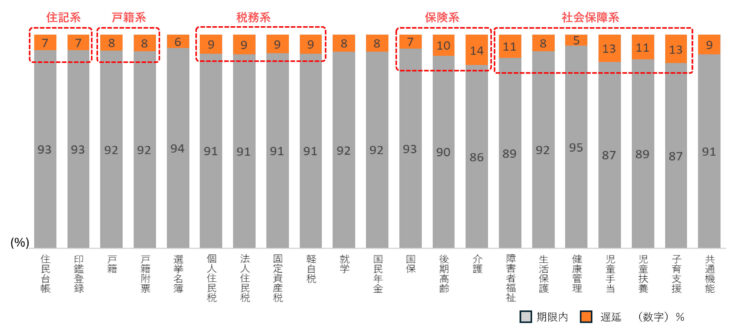

ここからは、最新の調査である2025年4月集計(発表は6月)の遅延状況について考察する。システム別の遅延比率(図表7)は、5~14%と幅があるが、コアゾーンは7~9%で、20システム中12システムが集中している。住民記録、税、国保等の大規模システムは、相対的に遅延比率が低い。一方で、介護、子育支援、児童手当等、社会保障系の中規模~小規模システムにおいて遅延比率が相対的に高くなっている。また、住民記録と印鑑登録、戸籍と戸籍附票、税務系システム群(個人住民、法人住民、固定資産、軽自動車)等、同一のパッケージにより同時に導入される傾向のあるシステムは同じ比率になっている。

これら大規模システムは、一般的に①大手ベンダーが提供、②条例等による団体固有要件が少ない、③自治体による資源投入(IT知見を有する職員の配置等)が大きい一方、社会保障系システムは、その逆の特徴を持つ。また、社会保障系システムは、大規模システムから情報連携(所得や世帯情報等)を受けているため、上流にある大規模システムが遅延すると、ドミノ倒しのように下流システムも遅延するというケースが見られる。

図表7 遅延率(全システム)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

6.遅延状況集計の考察(都市区分別)

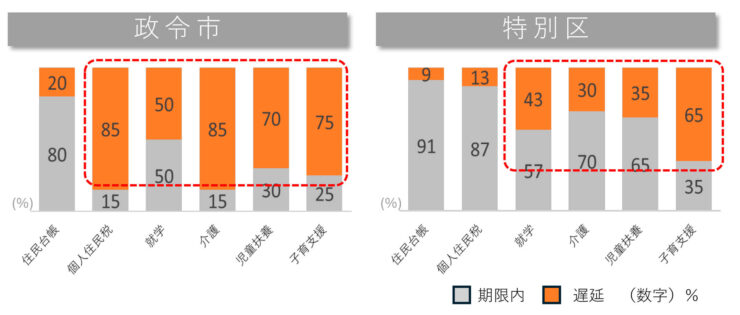

全体の集計では、ある程度平準化されているが、次にいくつかの特徴あるシステム(住記、個人住民税、就学、介護、児童扶養、子育支援)に絞って、都市区分別に比較すると、傾向が異なることが分かる。政令市(図表8左)は、住記を除いて、他の団体区分より遅延率が著しく高くなっている。原因としては、システム規模が大きく、固有要件が多いことが挙げられる。政令市は、区役所や市税事務所等、業務処理上の多重構造を持つためシステム要件の複雑さが他の団体とは異なり、税は特にその影響が大きい。当初は、政令市も他の自治体と同じ標準仕様書とされたが、要望を受けて別途政令市向けの要件が検討されることとなった19。このことから仕様書発出タイミングの遅れも遅延の一因だと考えられる。

一方、特別区(図表8右)は、住記・税の遅延率は低いものの、就学や社会保障系の遅延率は高い。特別区も政令市に類似したシステムの傾向があり、特に社会保障系の独自サービスがシステム要件に影響しているものと考えられる。ただし、住記と税は政令市のように複雑ではなく、両者が同一パッケージで導入されているケースもあることから、遅延率はそろって低くなっている。

図表8 都市区分・システム別 遅延率(政令市・特別区)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

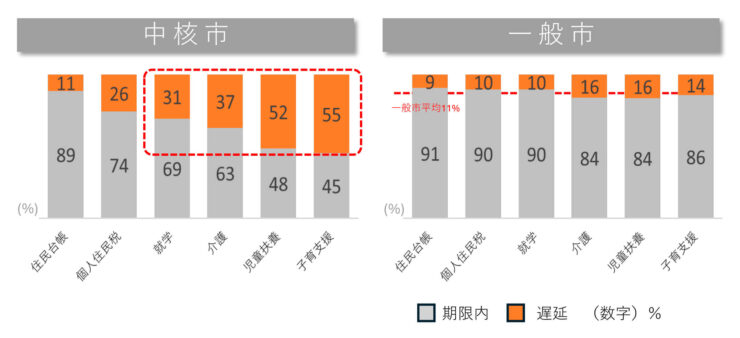

中核市(図表9左)は、住記の遅延率は低いものの、社会保障系の遅延率は高くなっており、特別区と似た傾向を示している。中核市は、大都市圏を除いて、各県の県庁所在地であることが多く、社会保障系の独自サービスが要件に影響しているものと考えられる。住記の遅延率が低いのは、都市規模に由来する特別な処理が希少であるとともに、同システムの標準仕様書の検討の源流20が中核市市長会であり、着手が早かったことも影響していると思われる。

一方、一般市(図表9右)は、遅延率が住記・税と社会保障系で近くなっている。中核市と一般市は同じ市ではあるが、人口規模の差は大きく、システム規模も異なる。前者がシステム間でベンダーが異なるマルチ・ベンダーの傾向があり、後者はシングルベンダー(時には、主要システム群が全て含まれるオールインワン・パッケージを採用)の傾向があることが、各システムの遅延率やシステム間の遅延率格差に繋がっている可能性がある。中核市の遅延率平均(21システム)は、29%なのに対し、一般市の平均は11%と、大きな差がある。

図表9 都市区分・システム別 遅延率(中核市・一般市)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

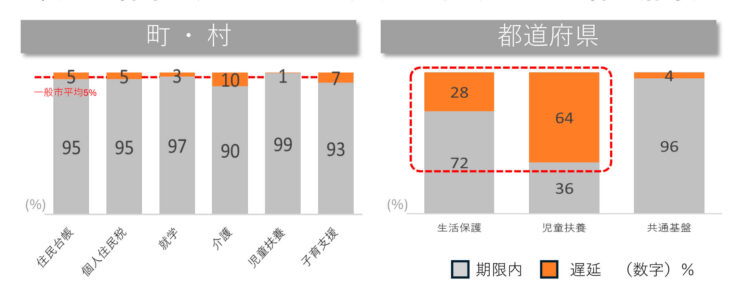

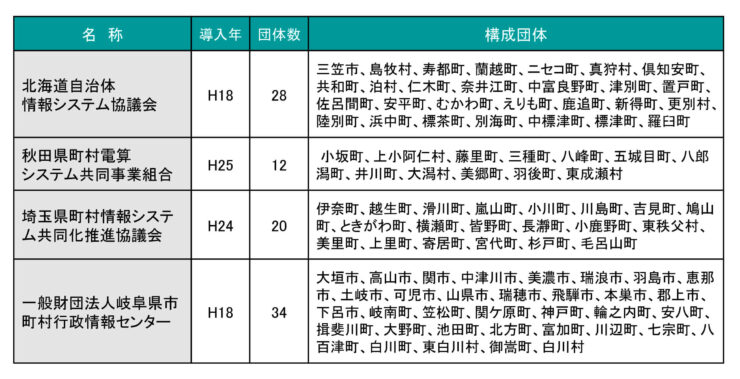

町・村(図表10左)は、全団体区分の中で最も遅延率が低くなっており、21システムの平均遅延率は5%である。特に児童扶養は著しく低いが、この原因については後述する。町・村も一般市同様、シングルベンダーの状況が多い。また、近隣のデータセンタに預けたシステムを複数の団体で共同利用する自治体クラウド事業(図表11)も各地に見られる。

一方、都道府県(図表10右)は、標準化対象システムが限定される。生活保護と児童扶養の両方とも遅延率が高いが、特に児童扶養は64%と半数以上の団体に上っている。これらは小規模なシステムであり、提供ベンダーも中小規模の事業者が多く、社内リソースをやりくりしても全てのシステムを間に合わせることは困難と判断されたことから、全てのユーザー団体に対し同時に作業するのではなく、対応の順番を設定しており、順番が後になった団体は遅延することになる。この状況は、標準化に対応するシステムが、全国共通環境として構築されておらず、標準化対応パッケージをベースにしつつも、個別環境ごとの構築がされていることが原因と考えられる。ちなみに、東京都は道府県とは異なり、特別区の代わりに法人住民税と固定資産税業務を行っているが、これらのシステムは標準化の対象とされていない。

図表10 都市区分・システム別 遅延率(町村・都道府県)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

(出典)総務省「自治体クラウドグループ一覧 総務省調べ(令和2年4月現在)」から抜粋

7.遅延状況集計の考察(システム別)

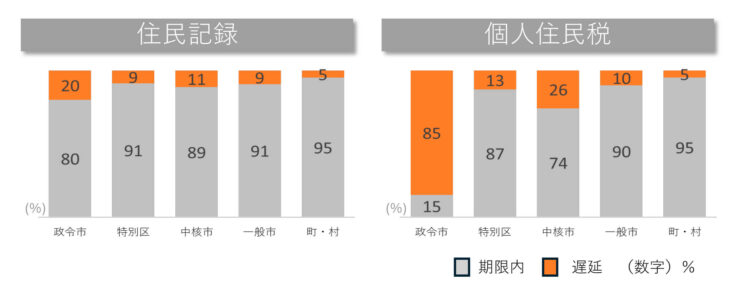

次に、特徴のある6つのシステム(住民記録、個人住民税、就学支援、介護保険、児童扶養、子育支援)について、都市規模別に遅延率の傾向を比較する。住記(図表12左)は、他システムに比べて遅延率は低く、異なる都市規模でも差は比較的小さい。これは、①標準仕様書が他システムに先駆けて発出された21、②業務のバリエーションが少ない、③大規模ベンダーが担当するケースが多い、④業務上の手続きや情報連携の上流となるシステムのため対応が優先される等の要因が考えられる。一方、政令市が高いのは、区役所を持つという事務処理構造の違いが考えられる。住民記録は、印鑑登録と同時に導入されるケースが多い(住記のサブシステムとして印鑑登録が付随する)ためか、両システムの遅延率は、どの都市規模においても同数である。

個人住民税(図表12右)は、他システムに比べて遅延率が低く、都市規模間での差が少ないが、政令市のみ突出して率が高い。政令市には、①市税事務所を設置し業務分担していることから、他の市町村とはシステム機能が異なる上、②税の標準仕様書は、毎年制度改正による改定が行われるため影響が大きい(基礎控除の見直し等、大きな改修案件がある)ことが要因と考えられる。税務系システム群(個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税)は、同時に導入されるケースが殆どのため、これらの遅延率は、どの都市規模においても一部を除いて(特別区は、法人住民税と固定資産税システムを保有していない)同数である。また、特別区は、住民記録と税務系システムを同時に調達することが多いため、両システムの遅延率は同じレベルである。

図表12 システム・都市区分別 遅延率(住民記録・個人住民税)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

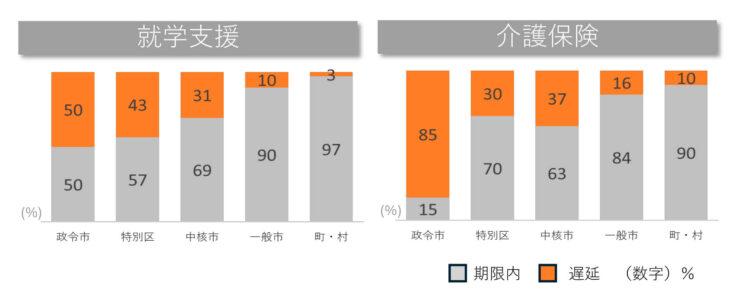

就学支援(図表13左)は、団体規模により遅延率が異なり、規模が大きくなるほど遅延率も上がる。小規模団体では、対象者数が小さいため、システムを持たず、表計算ソフト等で管理しているケースも多い(詳細は後述する)。

介護保険(図表13右)は、多くの団体区分にて遅延率が上がるが、特に政令市において突出している。政令市では、カスタマイズ率が高い。保険系3システム(国保、後期高齢、介護)では、どの都市規模においても、国保の遅延率が最も低く、介護の遅延率が最も高くなる傾向にあるが、差は3倍程度に収まっており、連動する傾向にある。

図表13 システム・都市区分別 遅延率(就学・介護)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

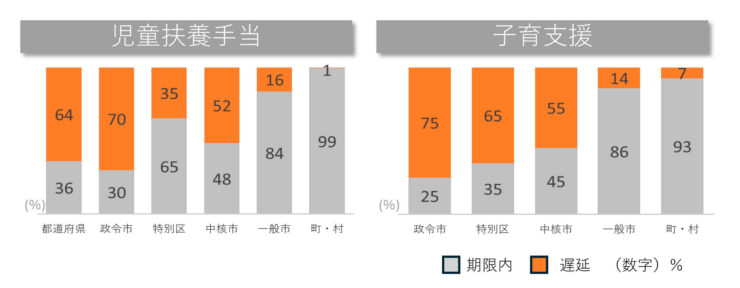

児童扶養(図表14左)は、一般市と町・村以外の団体区分にて遅延率が高い。殆どの町・村では、事務を行っておらず、代わりに都道府県が行っているため、システムの有無がそれぞれの遅延率に表れている。また、ベンダーの数が少なく、規模も小さいことから、作業の集中に対して、全てのユーザー団体に同時並行で作業ができない状況にある。ちなみに生活保護も、都道府県と町・村の間で同様の役割分担となっているため、遅延率も児童扶養と同じ傾向にあるが、団体化の差は児童扶養ほど大きくはない(生活保護の遅延率:都道府県28%、町・村1%)。

子育支援(図表14右)も、一般市と町・村以外の団体区分にて遅延率が高い。多くの団体が条例にて固有のサービスを提供しているが、団体規模が大きくなると(都市部である政令市、特別区、中核市)固有条件が増える傾向にある。この分野も小規模のベンダーが多いことから、クラウド移行という新しい技術やビジネスモデル(従来は、オンプレを前提とした毎年の機能改修とシステム保守業務)への対応に苦慮していると見られる。

図表14 システム・都市区分別 遅延率(児童扶養・子育支援)

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月等)をもとに集計・考察

1 デジタル庁「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(2022年10月7日閣議決定)

2 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年5月19日法律第40号)

3 総務省「デジタル基盤改革支援補助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業)」

4 地方公共団体情報システム機構「デジタル基盤改革支援基金」

5 「地方公共団体情報システム機構法」(平成25年法律第29号)

6 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)による改正

7 デジタル庁「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドへの移行に係る状況確認アンケート調査」調査期間2023年6月27日~7月14日、有効回答数1,487団体(2023年8月25日時点)

8 デジタル庁「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(2023年9月8日閣議決定)

9 「現行システムがメインフレームにより構成され、標準準拠システムへの移行完了までに他システムと比較し、相対的に時間を要する場合」、「現行システムを構築・運用する事業者が開発から撤退し、他の事業者を公募するなどしたものの代替事業者が見つからない場合」等の条件が設定されている。

10 デジタル庁「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(2024年12月24日閣議決定)。なお、本改訂において、2026年度以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについて「特定移行支援システム」という名称とされた。

11 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和7年法律第35号)による改正

12 総務省「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」(第1版2021年7月、第2版2023年1月、第3版2023年9月、第4版2024年9月)

13 総務省は、「地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る進捗状況の把握等について(通知)(令和4年5月31日総行デ第27号通知)」等により、自治体に情報を随時更新するよう求めている。

14 デジタル庁ホームページ「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における特定移行支援システムの把握状況について」<https://www.digital.go.jp/policies/local_governments#migration-support-reference-01>

15 総務省ホームページ「標準化PMOツールにおける進捗状況」<https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/jichitaijoho_system/index.html>

16 総務省は、「地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る進捗状況の把握等について(通知)(令和4年5月31日総行デ第27号通知)」等により、自治体に情報を随時更新するよう求めている。

17 標準準拠システムを用いて業務を行う際に必要な機能であって、全ての標準化対象事務に係る標準準拠システムに共通して実装することができる機能(申請管理機能、庁内データ連携機能等)

18 デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧(令和7年(2025年)4月末時点)」(2025年6月)」

19 標準仕様書の2022年8月の公表を受けて、指定都市からデジタル庁に対し、機能要件等の見直しについて要望。2022年11月、デジタル庁は「標準仕様の指定都市における課題等検討会」を組成。各業務の標準仕様書に対する意見照会結果(20業務の政令市からの意見合計:11,300件)について点検を行い、成案・再検討・不採用に分類。2023年7月、指定都市市長会から更なる見直しについて要望があり、デジタル庁は2024年3月に再検討した内容を最終案に取り纏めた。

20 中核市市長会 中核市における自治体クラウド実現に向けた研究会(H30.5~R1.5)にて作成された「住民記録システム等導入および保守業務調達仕様書(ひな形)」は、総務省の自治体システム等標準化検討会にて住民記録システム標準仕様書を作成する際に参考資料とされた。

21 住民記録システムの標準仕様書は、全システムの中で最も早い時期(2020年9月に1.0版)に発出された。2025年7月時点では、6.0版(2025年1月発出)に達する。

三木 浩平(みき こうへい)

総務省 大臣官房 デジタル統括アドバイザー

香川県出身。米国アメリカン大学にて社会学修士(理論・統計)。

株式会社三菱総合研究所主席研究員、千葉市総務局次長(CIO補佐監)、総務省自治行政局企画官、内閣官房政府CIO補佐官等を経て、2021年9月より現職。マイナンバー、オープンデータ、自治体システム標準化等、自治体情報化施策に関わる各種検討会の構成員を歴任。著書に「こうすればうまく進む自治体システム標準化&ガバメントクラウド」(共著)、「未来を拓くマイナンバー」(共著)等。