DX推進の機運とともに、サービスデザインの組織への導入は、様々な形で進められている。中でも行政においては、DX白書の中でデザイン思考がDX推進における主要なアプローチであるということが明記されたことにも伴って、様々なところでサービスデザイン導入への関心の声を耳にするようになった。本連載でも紹介しているデジタルスキル標準において、サービスデザイナーが明記されていることもその動きを加速させていると期待される。

しかしながら、デザインのバックグラウンドがあまりない行政職員にとって「サービスデザインを取り入れる」ことは基本的にハードルが高く、特にどこから始めればよいのかわからないという相談を受けることも多い。今回は筆者が最近取り組んでいる新しいサービスデザイン導入のためのアプローチを紹介しよう。

1.サービスデザインネットワーク日本支部と妖怪デザインワークショップ

筆者が共同代表を務めているサービスデザインネットワーク日本支部では2020年よりトピック別にタスクフォースを立ち上げ、様々な課題に取り組む活動を行っている。その中で筆者は行政・自治体にサービスデザインを普及させるタスクフォースを主催している。以前この連載でも紹介したサービスデザイン導入プレイブックはその成果の1つである(2021年12月号 連載No.11掲載)。そのタスクフォースとして昨年から「妖怪デザインワークショップ」という活動を行っている。今回は、この概要と成果について報告しよう。

妖怪ワークショップとはひとことで言うと、さまざまな課題を「妖怪」として言語化・可視化し、「妖怪退治」としてその課題への対処を考えるというアプローチを取ったプログラムである。このワークショップは、筆者の大学院研究室で研究を行っていた、栗原渉氏の修士研究が元になっている。

ワークショップでは、まず市民や行政職員等で数人単位のグループを作り、テーマに沿って課題を上げていくところからスタートする。テーマとしては、自治体内での課題であったり、組織内の課題であったり、あるいは組織においてのデザイン導入の課題というような絞ったテーマを設定したケースもある。それらについてアトランダムにそしてレベル感も問わず、まず挙げていくところからスタートする。この時のポイントは、「状況」と「現象」をセットで挙げていくというところである。

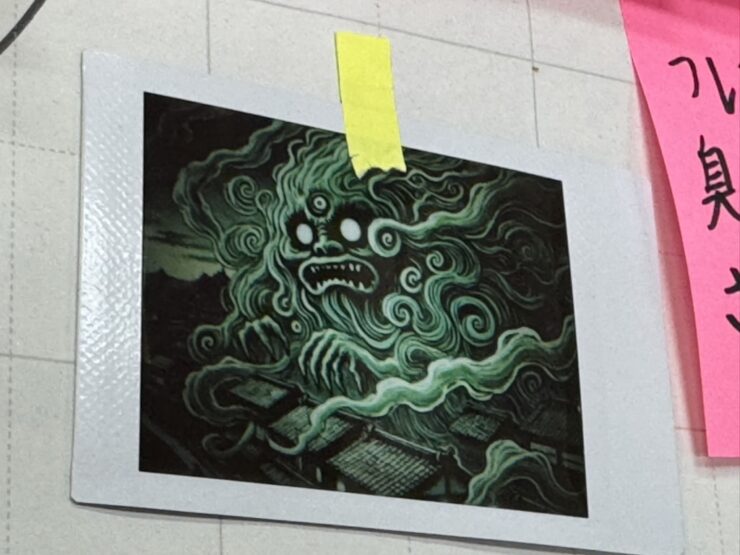

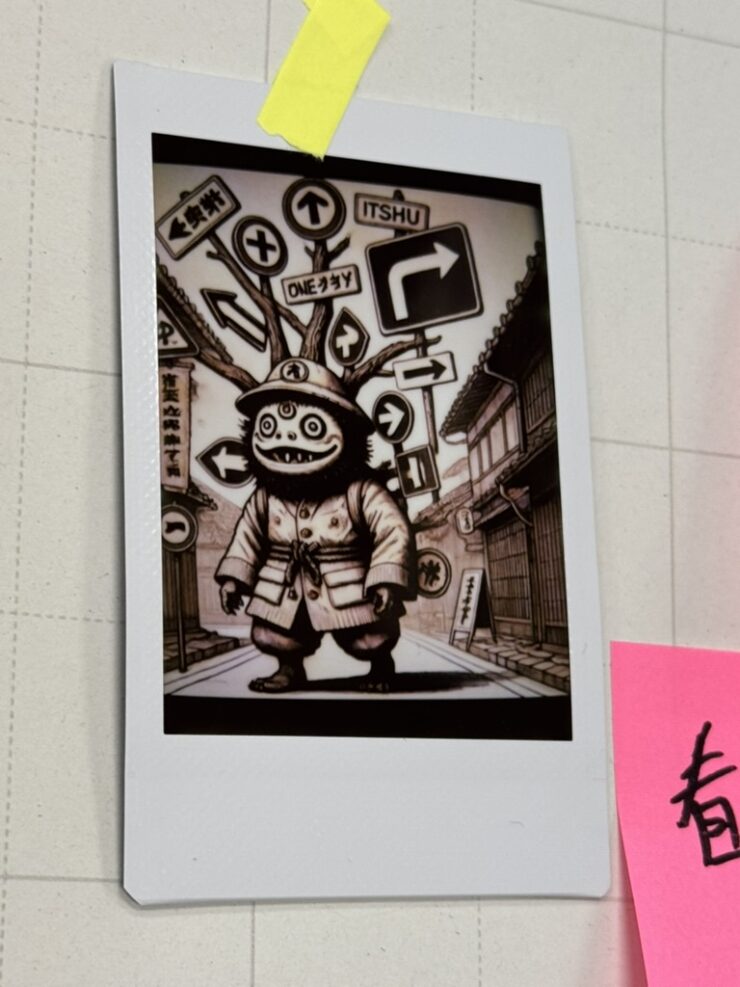

そして次にこの課題についてKJ法を用いてグルーピングしていった上で、それらを「妖怪」とみなし名前をつけていく。それぞれの妖怪には生成AIを使いながら、容姿をグラフィックとして生成する(図1)。

図1 ワークショップで生み出された妖怪たち(塩竃での研修より)

(出典)筆者撮影

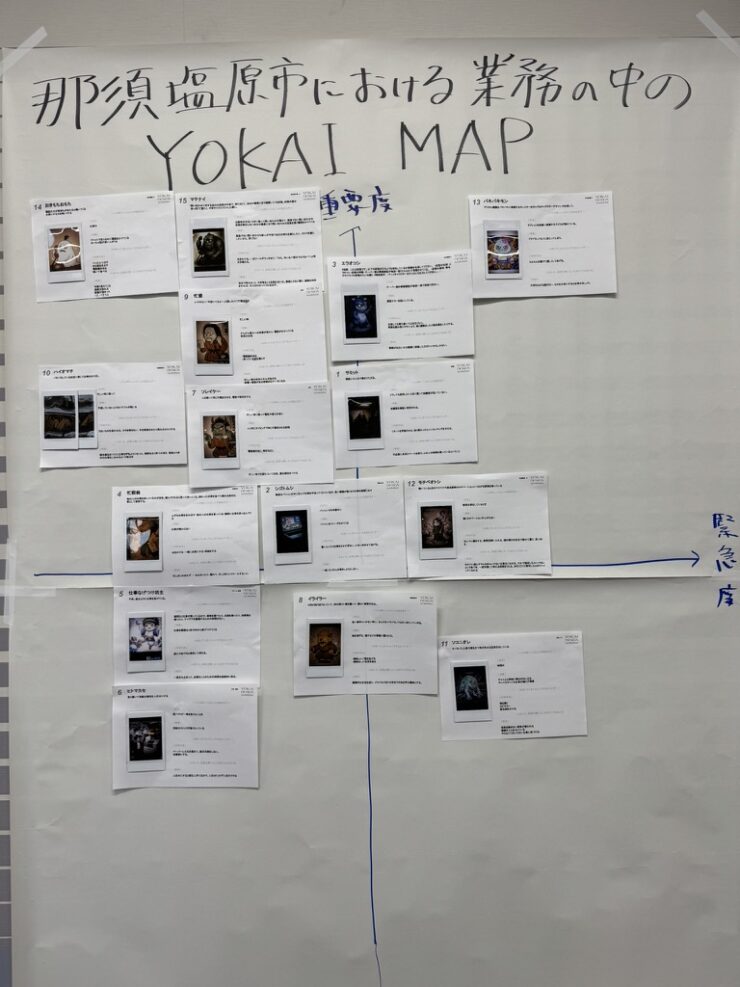

さらに、それらの妖怪に対して、「妖怪退治」の方法や、あるいは「その妖怪がもたらしてくれるかもしれないポジティブな側面」も考えてみるということを実施する。最後にそれぞれの妖怪をシートにまとめ、全体でそれらを集約し、「妖怪マップ」を作成し、全体で共有するところで終了となる(図2)。

図2:那須塩原市での研修で作成された妖怪マップ

(出典)筆者撮影

このアプローチの元々の生みの親である栗原氏も含め、筆者らはタスクフォースとして、これまでに3回、一般向けにこのワークショップを実施した。そのうち2回は行政職員向けで、もう1回はサービスデザインネットワーク日本支部の公開ワークショップイベント「Service Design Camp 2025」においてである。

1回目と3回目はそれぞれ行政向け研修の形で実施を行った。1回目となる宮城県塩竈市では、2024年11月に市役所職員及び関係者とともに「塩竈市における課題」というテーマで、市内の生活環境における課題を検討した。3回目は那須塩原市の市役所職員を対象として2025年9月に実施し、ここでは市役所内での課題をテーマにワークを行った。どちらのワークも3時間程度の研修として実施し、その中で前述のような課題の洗い出しから妖怪マップの作成まで実施した。

2回目は、2025年6月に開催された、主としてサービスデザイナーが集まるワークショップイベント「Service Design Camp 2025」の中で実施された。こちらは、イベントの特性もあり、サービスデザインに関心が高い人が集まった。ここではテーマも「サービスデザイン導入における課題」とされた。

2.なぜ妖怪なのか

どうして妖怪なのかと考える方もいるだろう。妖怪は日本の民族学研究の中で長く扱われてきたテーマであり、日本全国様々な妖怪にまつわる現象が存在している。そして妖怪がどうして生まれたのかということを考えてみると、興味深い点がある。それは妖怪が人々の危険や課題に対する対処術としての知恵の結晶だということである。

例えば河童は「川に近づくと流されて危ない」といったような「危険のシグナル」を「河童が怖いから川に近づかないほうがいい」という言い方に置き換えたものと考えることができる。例えば子供たちなどにとってみると、川は危ないよと言われても、なかなか言うことを聞かずに遊んでしまうだろう。対して「川には河童がいる」と言われると怖くて川に近づけなくなるのである。このように恐怖という感情を利用して、禁忌を避ける技術であったと捉えることができる。

もちろん今のように科学技術や情報が流通していなかった時代に妖怪は生まれていることが多く、そのための誤解や思い込みも多くあったことが推察される。しかしながら、今の我々の組織や社会に潜む厄介な問題も、解決策やそもそも原因がわかっていないものも多い。そう考えたとき、こういった課題に対して妖怪化してみるアプローチは、実は理にかなっているとも言えるのである。

何より、状況だけなんとなく感じられて、しかし言語化できていなかったようなものに対して名前をつけることができる。そして擬人化して把握することができるのは課題解決のための第一歩であり、大変有用性は高い。

また擬人化した場合、特にこれは妖怪についても言えることだが、ただ禁忌として扱われるだけでなく、「どう付き合っていくか」という観点で考えることができるようになるメリットもある。

古来妖怪は害だけでなく便益も与える存在として存在しており、妖怪と神は紙一重であると捉えられていたようである。課題を必ずしも排除すべきものとして捉えるのではなく、どう付き合っていくかと考えることができるのは、日本人が生み出した妖怪という思考法の大きなアドバンテージであると言えるだろう。

3.ワークショップの進め方

さて、ここまで読んで、どうしてこのワークがサービスデザイン導入なのかと考える方もいるだろう。ここからはこのワークがサービスデザインとどのようなつながりを持つかについて解説をしていく。

そもそもサービスデザインとは一言では言い表せない多様な側面を持つ概念である。まず、書籍『This is Service Design Doing』で紹介されている、メーガン・エリン・ミラーによるまとめを紹介しよう:

「サービスデザインは、組織がそのサービスを顧客の視点から捉えるのに役立つ。それはシームレスで質の高いサービスエクスペリエンスの創出を目指して、顧客ニーズと企業ニーズのバランスがうまくとれたサービスをデザインするためのアプローチだ。その根幹にあるのはデザイン思考であり、クリエイティブで人間中心のプロセスを通じてサービスを向上させ、新たなサービスのデザインに取り組む。顧客とサービスを提供する側の双方を関与させるコラボレーティブな手法によって、サービスデザインは組織が自らのサービス全体を正しく認識し、ホリスティック(全体的)で有意義な改善を可能にするのに一役買う」

非常に多くの要素が含まれているが、それくらい幅広い概念とも言える。

また、よく知られているサービスデザインの6原則は以下のようなものである:

a. 人間中心 Human-centered

b. 共働 Collaborative

c. 反復型 Iterative

d. インタラクションの連続性 Sequential

e. リアル Real

f. 全体的な視点 Holistic

さらに、別の観点でサービスデザインの5つの側面、と呼ばれている定義によると:

・「マインドセット」としてのサービスデザイン

・「プロセス」としてのサービスデザイン

・「ツールセット」としてのサービスデザイン

・「組織を横断する共通言語」としてのサービスデザイン

・「マネジメントアプローチ」としてのサービスデザイン

といったものとなる。

そういった中、前述の行政向けプレイブックの中では、「人間中心:ユーザの視点に立つ」ということと、「視覚的に『シナリオ』で考えることによって得られる発想」を体験することに特化した。

この妖怪ワークショップでは、また視点を変え、本質的な課題認識を適切に行うということと、加えて多様なバックグラウンドを持つ人たちとの意思疎通を図ることの2つを狙っている。

以下、それぞれ紹介しよう。

4.組織での課題認識

まず本質的な課題認識を行うことについて、組織課題などの洗い出しはいつもやっていると考える人も多いだろう。しかしながら、どうしても「課題を洗い出そう」ということを意識してしまうと、いかにも課題っぽいものを挙げなければいけないというバイアスが強くかかってしまうものである。

あるいは組織の文化的背景や、特殊な状況については、「これは私たちの組織特有の問題なので、課題として挙げるには適切ではない」と考えてしまったり、あるいはそもそも文化的なものについては課題として認識していなかったりするケースもあるだろう。

一般にこういった課題を挙げていく過程においては、批判的思考(クリティカルシンキング)と呼ばれるような、自らの出している発言や意見に対して批判的な視点を持つことによって、その内容を吟味していく手続きが求められる。しかしながら、日本においてはあまりこの批判的思考のトレーニングが行われていないということもあり、急に課題を挙げろと言われてもなかなか対応できないのが実態としてある。

また個別具体の課題をまとめる過程で、文言が抽象化されてしまうことによって、そこで挙げられている課題が、(ああ、あれだな、とあまり記憶に残らないような)典型的なパターンになってしまうこともよく見られる。

こうした中、この妖怪ワークショップでは「妖怪を見つける」という、一見ちょっとふざけているようなワーク設計によって、「どういったことでも言っていい」といった雰囲気が生まれる。そのため、大きなものから小さなものまで、特に後々「課題」として意識することを考えずに、様々な視点で事象を挙げていくことができるようになる。これが1つの特徴である。

さらに挙げられた課題についても、本ワークでは妖怪という形で擬人化を行っている。これによっていわゆる「課題」というようなものではなく、なにか「自分たちの組織に対してうごめいている怪しげなもの」といった感覚で「課題」を捉えることができるようになる。この「妖怪」は前述の通り日本人が生み出した状況の危険や課題を擬人化する手法であり、我々日本語を話す日本人にとっては、西洋的な客観視される課題化よりもより自分ごととして課題を感じられるアプローチである可能性があるのである。

5.バウンダリーオブジェクト

もう1点、異質な人々がわかり合うことができる効果も挙げられる。社会学研究の中で「バウンダリーオブジェクト」と呼ばれる概念がある。バウンダリーオブジェクトとは「バウンダリー」つまり「人と人との境界」、を融和させる「オブジェクト」つまり「物体」のことである。

一般に立場が違う人々、あるいは所属が違う人々は、持っている視点や文脈が異なるため、なかなか同じ土俵で会話をすることができない。組織の中でもエンジニア職の人、企画職の人、窓口業務の人、などではそれぞれ持っている課題感が違ったり、日頃接している人や状況が異なっているため、同じ言葉を話しても違う意味を指していたり、同じものに対して全然違う課題意識を持っていたりすることがよくある。

この状況に対して「同じ目的を持って活動を行うことによって、共通理解を生み出すことができる」というのがバウンダリーオブジェクトの考え方である。

特に立場の違う人々が同じ目的を持って活動するとき、人々はその言葉遣いの違いを気づくことができる。これは語用論と呼ばれる考え方で、我々は話しているときに「話す内容」よりもその「話し方」をより意識してコミュニケーションをとっているという視点である。

つまりある問題に対してチームのメンバーが自分と違うアプローチでそのものに接していることを、発言する会話の端々から読み取ることができ、それによって相互の意識の違いを感じ取ることができるのである。概念として、それぞれの人はそれぞれの考え方を持っているというのは誰しも聞いたことがあると思うが、それを概念として教わるのではなく、会話から得られる実感として得られることが重要なのである。実体験として理解することによって、自分の中で人々の違いを腑に落とすことができ、対処を考えられるようになるのである。

これがバウンダリーオブジェクトを用いた組織内での相互理解促進であるが、この妖怪ワークショップでは、妖怪をバウンダリーオブジェクトとして、相互理解につながっていくのである。

6.発想の機会

3つ目の効果として妖怪というモチーフを使うことで、発想をジャンプさせられる点がある。課題の解決ということにあまり真っ向から向かってしまうと、どうしても「その穴(課題)を塞がなければならない」という意識が働き、臭いものに蓋をするような思考になりがちである。こうなると発想が狭い領域にとらわれてしまい、柔軟にアイディアを出すことができなくなるのである。

そこで「妖怪化すること」、そして「その妖怪をなんとかして対処すること」という、課題を解決することから一旦離れた「仮の問い」に向かって取り組むことによって、課題から離れて自由に思考をすることができるようになる。そして一旦離れたところから生み出されたアイディアを、自分自身の課題の観点で解釈してみることによって、新しい切り口や可能性を見つけることができるようになるのである。

これは一般的には強制発想法と呼ばれる手法として考えることができる。強制発想法とは、前述のように課題に直面しすぎてしまうと発想が貧困になることから、直接的な課題とは少しずらしたテーマを提示し、それによって発想を豊かにする方法論である。

こうやって強制発想法的に思考することによって、参加者は「業務」「まじめに」といった制約から解放され、本来の自身の柔軟な発想やクリエイティビティーを行政課題の解決に適応させることができるようになる。一旦こういった成功体験を持つことによって、自分たちの発想力の可能性を信じることができるようになり、これはその後、様々な個々の応用として展開することができるようになることが期待される。

7.まとめ

以上、妖怪デザインワークショップの3つの意義について述べてきた。ここまで読んでいただければわかるように、課題の洗い出し、コラボレーション、そして発想、といったサービスデザインの根幹について、この妖怪デザインワークショップでは体験することができる。

もちろん、いわゆる「デザイン思考」や「サービスデザインのツール」といったものとは一見離れているように見えるかもしれないが、むしろこういったやりかたでデザインの本質に近づくことができる、という観点で参考にしていただければと思う。

行政におけるデザイン導入は、必ずしも大がかりな仕組みから始める必要はない。妖怪デザインワークショップはその一歩を気軽に踏み出すための実践的な方法であり、今後さらに多くの自治体で活用されることを期待したい。

なお、このワークショップは前述のサービスデザインネットワーク日本支部のタスクフォースにて、随時実施を行っている。興味を持った方がいらっしゃればぜひご連絡をいただきたい。

Slackチャンネル:サービスデザインネットワーク日本支部 #行政と自治体のサービスデザイン

https://join.slack.com/t/sdnjopenchannel/shared_invite/zt-3eu6q6te8-igydKlmVM~KkQe5qZ73IXA

長谷川 敦士(はせがわ あつし)

2002年に株式会社コンセントを設立。企業ウェブサイトの設計やサービス開発などを通じ、デザインの社会活用や可能性の探索とともに、企業や行政でのデザイン教育の研究と実践を行う。2019年から武蔵野美術大学造形構想学部教授を兼任。経済産業省/IPA「DX推進スキル標準」策定検討ワーキンググループ(デザイナー)主査をはじめ各種委員等を務める。Service Design Network日本支部共同代表、NPO法人 人間中心設計推進機構副理事長。著書、監訳など多数。