少子化や人口減少が進む中、行政分野においては、きめ細かい行政サービスを少人数で実現することが求められ、DXによる業務の効率化が必須となっている。柔軟でスピーディーな業務改革が求められ、近年注目を集めている生成AIを活用しようという動きも進んでいる。今や普通の生活の中でも利用が当たり前になっている生成AIを、行政として全国でいち早く業務にChatGPTを取り入れた横須賀市に、現場への導入をどのように実現し、今後どのような運用を目指しているのか、横須賀市デジタル・ガバメント推進室[推進担当/主任]の村田遼馬氏に話を伺った。

1.トップとボトムが同時に活用を提案し全国初の導入へ

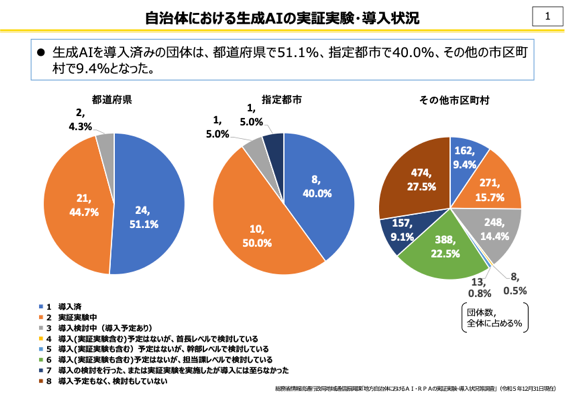

生成AIは、2022年11月にOpenAI社が対話型生成AIのChatGPTをリリースしたのをきっかけに、日本でも一気に普及が広がり、自治体での導入も増えている。総務省が2024年7月に発表した資料(図1)によると、⽣成AIを導⼊済みの団体は、都道府県で51.1%、指定都市で40.0%、その他の市区町村で9.4%となっている。実証実験中や導入検討中も含めると、都道府県はほぼ全てが導入を進めており、活用事例を目にする機会も増えてきた。

図1 総務省 情報流通行政局地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室「自治体における生成AI導入状況」より

(出典)https://www.soumu.go.jp/main_content/000956953.pdf

横須賀市は、2023年4月に全国で初めてChatGPTの全庁的な活用を開始したことで知られ、「生成AI開国の地」としてメディアでもよく取り上げられている。正式な利用開始からまもなく3年目に入ろうとしており、その間に様々な運用を行っている。「いち早く導入できたきっかけは、幸運なタイミングだった」と、導入を担当する横須賀市デジタル・ガバメント推進室の村田遼馬氏は話す。

「デジタル・ガバメント推進室は、情報システム的な部門と情報系の企画部門が合わさったような役割を持つ部署で、私自身は企画部門側に所属し、推進担当として主に市役所内のDXを進めています。仕事としていろいろな技術を知っておく必要があり、ChatGPTも話題になり始めた2022年末ぐらいから試し始めていました。これなら仕事にも使えそうだと話していたところ、ちょうど市長から『生成AIを何か上手く使うことはできないか』という指示が2023年3月後半頃にあり、非常にいいタイミングでトップとボトムの取り組みが合わさるという形で、一気に導入が進められました。」(村田氏)

ChatGPTをどのように使うのかについては、ハルシネーションの問題もあることから、生成AIが得意とする膨大な文章を要約したり校正したりする作業であれば、より効率的に業務を遂行できると考えた。あわせて、UI/UXデザイナーでブログサービス「note」のCXO(Chief Experience Officer:最高体験責任者)を務めるTHE GUILD 代表取締役の深津貴之氏を生成AI戦略アドバイザーに迎えている<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20230605_chatgpt2.html>。深津氏は、ChatGPTを最大限に活用する「深津式プロンプト・システム」の提唱者であることで知られる。「当時のChatGPTは新しすぎる技術だったので、本当に使えるかはあまり分かっていませんでした。実際に試してみて、人間の力と合わせればより効率的に業務がこなせるのではないかという感触はありました。ChatGPTの導入について、深津氏に相談したところ、『目的は知識を得るのではなく、知識を与えて仕事をさせることだ』というアドバイスがあり、それならば活用できるという確証を得られました。」(村田氏)

2.全職員がChatGPTを使える環境を低コストで実現

横須賀市では2023年4月20日に試験運用を開始した当初から、ChatGPTを「仕事をさせるツール」だと位置付け、最初から約4,000人いる全職員が使えるようにすることを目標にしていた。庁内では以前から「LoGoチャット」という自治体専用ビジネスチャットツールを全庁的に使用しており、そこに接続するチャットボットのサーバーを内製化して構築したため、実装もそれほど時間を要しなかった。チャットボットからAPIで呼び出す形でChatGPTを使えるようにするところからスタートした。

あえて実装を最小限にすることで、全体の費用は利用料の増加やレートの影響はあるものの、年間100万円から200万円という破格のコストに抑えられている。

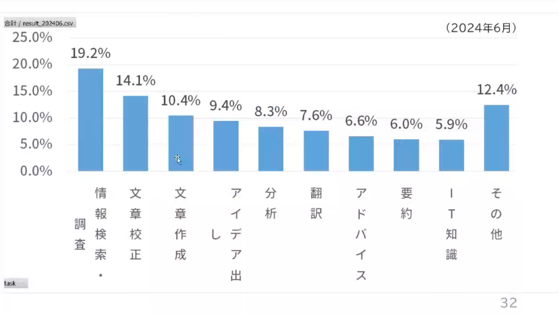

使用開始から1年目を過ぎた頃に調査をしたところ、一度でも使った人は半分以上の約2,000人で、毎週ぐらいの頻度で使用するのは10%から12、3%で5、600人ほどにもなることが分かった。部署別では主に内部事務を行う総務系の間接部門が多く、使い方としては、情報検索や調査が約20%、文章校正や作成で25%弱、入力できるテキスト量に制限があるものの、要約にも使われていた。その他にアイデア出しや分析、米軍基地のある街らしく翻訳にも多く役立てられていることなどが見えてきた。(図2)

図2 ChatGPTの主な使用用途

(出典)横須賀市のChatGPT利用状況のデータ分析結果より

「生成AIは発展途上にあり、技術もどんどん新しくなりますし、セキュリティの問題も残っています。業務の内容によって、例えば直接市民に応対する部署は個人情報を扱うので使用することには抵抗感があります。もちろん利用率が高い方がいいに越したことはありませんが、全員が使えるようにする必要はなく、使いたい人が使えるようにして、活用事例を増やす方向を目指しています。」(村田氏)

3.苦手な関数やコーディングが簡単にできるようになる

新しい技術をどんどん試せる環境を作り、使いたい人が使えるようにする方が全庁的な業務効率化としてはメリットがある。そこでデジタル・ガバメント推進室では事例や情報を共有することに注力している。職員向けに20ページのマガジン「チャットGPT通信」を毎月発行、オンライン記事については、必要に応じて発信を続けている。他にもアドバイザーの深津氏が監修する研修や活用コンテストを実施している。

「コンテストは使い道もありますが、考え方の面白さを知ってもらおうという目的で開催しました。Excelの関数を組む事例が優勝しましたが、苦手なことも聞けば課題解決できる点や、人間の能力をAIが拡張しているという良さと今後の可能性を感じさせられました。」(村田氏)

村田氏にもChatGPTの使い方を聞いてみたところ、Excelの関数を組むなど、運用システムを開発する際のコーディングを、ChatGPTに聞きながら作っているという。これまでは内製するチームが技術を1から全部勉強したり、ITに強いエンジニアを雇ったりする必要があったが、ローコードでできるような簡易的なものであれば、職員自身が作れるような状態になりつつあるという。ちなみに前述した、ChatGPTの使い方調査でも活用しており、2023年4月以降の利用状況データ(ログ)を蓄積し、3か月ごとに1,000件ずつランダムにサンプリングして、生成AI(GPT-4o-mini)に指示を分類させ、集計している。

「この数年でも生成AIは驚くほど進化し、やりたいことを伝えられれば目標とするものが作れるようになっています。活用するには、仕事を整理する能力がますます要求されるようになると感じていますが、実はそうした意識付けの部分は、DXを進めるために以前から力を入れています。具体的には、BRP(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)やBPM(ビジネスプロセスマネジメント)を学んで仕事のやり方を可視化し、職務や業務フローを描けるようにするといったことを何年もやっています。業務データを分かりやすい形式で蓄積する管理方法も進めており、そうすれば自ずとAIにも仕事を頼みやすくなると考えています。」(村田氏)

4.市民サービスへの活用で次に向けた知見を集める

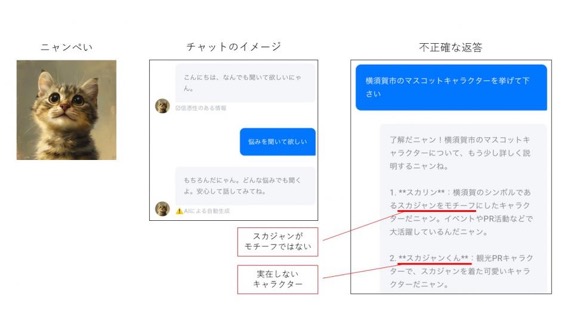

横須賀市では市民サービスでもChatGPTを活用している。市民向けのお悩み相談チャットボット「ニャンぺいプロジェクト」は、2024年5月20日から6月30日の間、あえて未完成のチャットボットを公開して様々な不具合を収集し、改善していくことで、「失言しないチャットボットの構築を目指している」という方法が注目を集めた。

図3 ニャンぺいプロジェクトの使用イメージ

(出典)https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20240520_soudanbot_nyanpei.html

「チャットボットを作っても100%の回答ができないのですが、そうは言っても期待値はあります。特に行政は無謬性を求められるところがパフォーマンスの足枷になってる部分もあります。そこで、本当に間違えないチャットボットを作ればいいのか、いろんな人に試してもらい、並行して精度を上げる方法や知見を得るためにプロジェクトを立ち上げました。」(村田氏)

公開実験ではネコのニャンぺいとやりとりし、不正確や不適切な返答があれば報告を受け付けるという方法をとった。結果はレポートにまとめ、他の自治体や企業とも共有する予定だ。

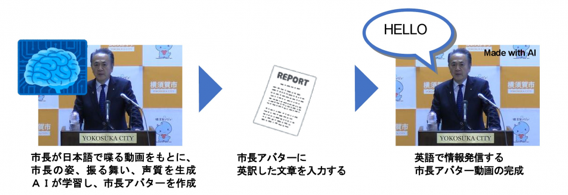

また、2024年5月には生成AIを活用した市長アバターによる英語での情報発信を全国で初めて開始している。現在は英語だが、それ以外の言語にも応用でき、YouTubeで公開している動画も、生成AIでショート動画にすることもやろうと思えばできるほど、技術は進化している。

「市役所からは伝えたいことをデータとして提供すれば、市民は受け取りたい形でパーソナライズして伝えられる時代がやってくると感じています。同じことをメディア向けにできればコミュニケーションコストを下げられますし、伝えたいことを伝えやすくなる。対応の窓口となるQ&Aのチャットボットも今は一つずつ手作りしていますが、自動化できるようになれば、そうした可能性がさらに高まると考えています。」(村田氏)

(出典)https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20240423_ai_mayor_eng.html

5.自治体間での情報共有で日本全体が良くなることを目指す

横須賀市はChatGPTの活用に関して、他の自治体とも積極的に情報共有している。いろいろある活動の一つにnoteで発信している「自治体AI活用マガジン」があり、自治体による生成AI活用の知見をまとめた情報プラットフォームとして運用され、横須賀市を含めて22自治体1団体が参加している。

図5 自治体AI活用マガジン:note

リアルなコミュニティ活動もあり、全国の自治体、企業向けに講演やワークショップを行う研修プログラム「横須賀生成AI合宿」は、2023年に引き続き、2024年の2月6日と7日の2日間実施された。定員60名に対し、多数の応募があり、抽選を行うほど人気だったという。こうした活動をきっかけに、一緒に業務改善をしようというつながりも、個別に生まれているという。

「民間企業では同じ話題を競合他社とオープンに話しにくいと思いますが、自治体は社会福祉を目的としているので、隣同士で同じ知見を共有できます。こういった情報共有については、市長からも当初から『AIの活用をどんどん進めて知見を外に出し、日本全体を良くしよう』と言われています。」

6.今後の動き

横須賀市では今後、蓄積された生成AIの知見を活かして、他の情報システムや業務システムに組み込む計画はあるのだろうか。

「庁内チャットボットは最初、ChatGPT用ではなく翻訳用として作ろうとしていましたし、時間が経っていいAIが出てきたら乗り換えたいというのはずっと話しています。業務で使うならチャット経由より業務ツール側に組み込まれていた方が断然いいですし、便利な生成AIが次々登場しているので、遅かれ早かれあらゆる製品がそうなると考えています。」(村田氏)

情報発信に関しても、情報をアップデートし続けるコストは結構かかることから、そうした面でも生成AIで改善できる可能性はある。すでに、使用する際の不具合や問題をAI自身がレポートして、そこをアップデートすれば自然とAIが育っていくといった取り組みが行われているという。具体的には、ファインチューニングは使わず、運用で質問に答える時間といったラグのバックデータをフロー化して組み直し、取り出すデータを一緒にセットで作るという方法を試している。

「そこはまさに部署で序盤から取り組んできたことなのですが、試作しているものが上手くできれば、頭の中にあるものをAIが覚えてくれて、容易に取り出せるようになり、まさにパートナーとしてAIに仕事を頼むのが当たり前になるのではないかという感じです。」(村田氏)

そのためにも生成AIを使う環境は固定せず、使えるものが出てくればすぐ乗り換えできる方が今は大事なのではないかと村田氏は言う。

「使用する生成AIをどれか一つに決めて全力投資するのは、現段階ではそぐわないところがあります。あらゆるものを試して、すぐ乗り換え可能な状態にしておくのが大事なのですが、選ぶ基準は難しい。コストも大事ですし、基本的にインターネット側にあるものなので、サーバーの置き場所やセキュリティでサービスを判断することはできますが、生成AIの性能で判断するのはまだ早いという感触を持っています。」(村田氏)

いずれにしても、生成AIは身近なところで、スマートフォンやスマートデバイス、家や車でも使われるようになり、当たり前の存在になるのは間違いない。そうした流れの中で、自治体が生成AIを活用するためにはどうすればいいのかという問いに対し、村田氏はこうアドバイスする。

「去年の生成AI合宿でも話しましたが、生成AIの活用は、ちゃんと役に立つのか、業務をいいものにするのかを考えるのが大前提です。一方で、これだけ技術がすごいスピードで進化する時期はそうないので、進歩の速さも楽しく受け止めて、上手く波に乗れるよう一緒に頑張っていきましょうとメッセージを送りたいですね。」

村田 遼馬(むらた りょうま)

2013年、横須賀市役所入庁。福祉部健康保険課、高齢福祉課を経て2022年からデジタル・ガバメント推進室に所属。DX推進や生成AIの利活用事例の創出に取り組む。非エンジニアながら、AIの力を借りて市役所内で利用するAIチャットボットを内製。