1.生成AIの活用と効果

生成AIに関する話題は連日飛び交い、その熱は冷めるどころかますます高まっている。この革新的な技術への注目は今後さらに加速していくに違いない。

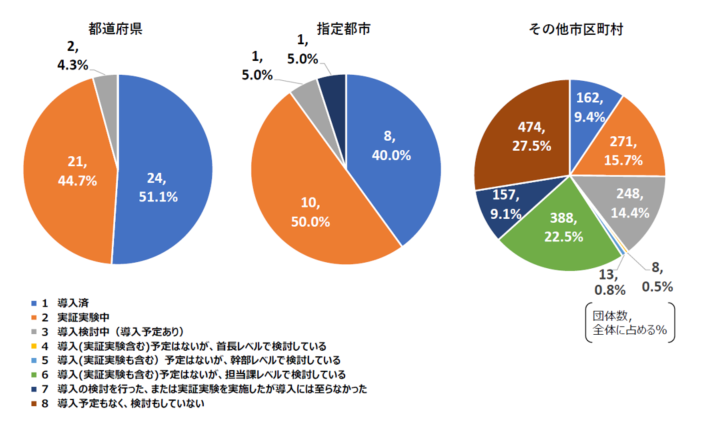

行政機関における生成AIの導入は着実に進んでいる。総務省の調査[1]によれば、AI導入済みの地方自治体は、都道府県で51.1%、指定都市で40%に達している。その他の市区町村では9.4%に留まっているが、7割程度の団体で導入に関する検討は行われているようだ。(図表1参照)生成AIは既に日常的なツールになりつつあるといえる。

図表1 地方公共団体における生成AIの実証実験・導入状況

(出典)総務省「地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」2023年

実際の現場では、セキュリティ対策を施した生成AIを職員等に開放し、組織内の業務で使ってもらうという形態が一般的なようだ。この調査結果によれば、具体的な活用事例としては「あいさつ文案の作成」「議事録の要約」「企画書案の作成」等が多い。年間で数十~千時間程度の業務削減ができたという声もあるが、総じてあまり大きな効果は現れていないようにみえる。生成AI導入の課題にも「導入効果が不明」「どのような業務分野で活用できるか不明」というものが上位にある。民間企業においても状況は同様のようで、JUASの調査[2]によれば、言語系生成AI導入において、期待通りの効果をあげていない企業は全体の2/3程度に達している。

2.「業務を変えずそのままにして技術だけを導入する」という問題

周辺の状況を見る限り、官民を問わず生成AIの現時点での活用は「個人が行っている目の前の仕事」に対して行われていることがほとんどのようだ。このような状況になっている背景には、組織のマネジメント側が、生成AIの活用に対してあまり積極的に関与していないことがある。せっかく現場にツールが与えられても、個々人に活用が委ねられてしまえば、個人が責任を持てる自分で行っている仕事の範囲でしか活用できなくなり、組織を横断するような業務全体に対する適用は困難になる。結果として大きな効果は生まれにくい。

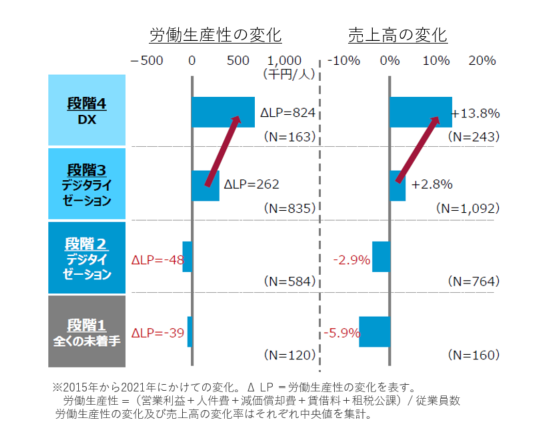

同じことがDX全般に対しても言える。東京商⼯リサーチの調査[3]では、DXを、①全くの未着手、②デジタイゼーション(ツール導入)、③デジタライゼーション(デジタル導入を前提とした業務改革)、④DX(ビジネスモデル変革)の4つの段階に分けて分析をしているが、調査対象となった中小企業全体の4割以上が、②の段階、つまりツールを入れただけの状態に留まっている。一方、効果については、労働生産性の変化も売上高の変化も、業務改革を伴う③段階目以降で初めて大きく生まれていることがわかる。(図表2参照)

どんな技術導入であっても、業務全体をその技術に適した形で抜本的に見直さなければ大きな効果は生まれないのだ。

図表2 DXによる労働生産性・売上高の変化

(出典)東京商⼯リサーチ「令和3年度中⼩企業の経営戦略及びデジタル化の動向に関する調査に係る委託事業 報告書」(2022年)および 経済産業省「DX支援ガイダンス」(2024年)

今の業務のやり方に手を入れずそのままの状態で、新しい技術を使えそうなところだけに導入していく。その結果、あまり大きな効果はあがらず、当該技術に失望し、最終的にあまり使わなくなっていく。このようなことが、日本社会では過去に何回も繰り返されてきている気がしてならない。新しい技術にはすぐ飛びつくけれど、結果が出ないとすぐに放り出してしまう国。これはなかなかのホラーストーリーだ。

例えばRPAや、ローコード・ノーコードツールは、強力な業務効率化の武器であり、多いに活用すべきものなのだが、誰にでも簡単に使えるツールであるが故に、現行業務をそのままにして、業務の「綻び」にだけ絆創膏をあてがうような使い方もできてしまう。結果として、先に述べたようなストーリーにはまり、大きな効果に結び付かないようなことが散見される。何とかして、「現行業務を作り直す」という段階に進まなければならない。

3.業務改革とそれを阻むもの

「新技術の活用を前提として業務を再定義すること。業務そのものを抜本的に見直すこと」を業務改革と呼ぶ。いわゆるBPR(Business Process Re-engineering)のことだと言い換えてもいい。

業務改革やBPRを行うべき、ということは、電子政府あるいは行政情報化の世界においてかなり古くから言われ続けてきたことだ。2001年に策定された「e-Japan戦略」には、電子政府実現のためには「行政の既存業務をそのままオンライン化するのではなく、業務改革による行政の簡素化、効率化、国民事業者の負担軽減を実現することが必要」ということが述べられている。同じく2001年に制定された韓国の電子政府法には、「行政機関等の長は、所管業務に情報通信技術を導入する際、既存の組織、人員配置や業務手順などを情報通信技術の導入に適合するように再設計し、これを施行しなければならない」ということが明確に示されている。そして、2024年にデジタル社会推進会議幹事会が決定した「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」にもキーワードとして「業務改革」「BPR」という文字がはっきりと書かれている。20年以上たってもいまだにテーマとして提示され続けられているということは、それがとても難しいことだという証左だろう。

それでは、業務改革とは具体的にどのようなことを行っていくことなのだろうか。これも古い話になるが、2000年代のブッシュ政権においてOMB(予算管理局)に所属し、米国電子政府推進のリーダーだったマーク・フォアマン氏が、当時掲げていた理念を思い出す。「Unify and Simplify(統合化せよ、簡素化せよ)」という単純明快なスローガンであるが、これこそが業務改革の本質だと私は考えている。

「統合化」とは、組織内において類似の業務を見つけ出し、それを集中化させることだ。業務そのものが完全に同一のものは少ないだろうが、異なる業務であっても、その一部の共通部分に注目し集中化を試みるというアプローチは可能である。ひとつにまとめることでコストも手間も減るし、統合化してある程度のボリュームを確保できれば、それを一つの組織に集約することもできるようになる。

また、「簡素化」とは、無駄な業務を極力廃止することだ。チェック作業や管理作業等が過剰になっていないかを検討する。議論をしたというアリバイ作りのための会議や、中間管理職のためだけの報告業務が存在するなら即座に止めてしまうべきだ。また、案件の内容によって変更・追加するような特別な作業は廃止して、可能な限り業務をシンプルにし、標準化を指向していくことも重要になる。

業務改革がなかなか実現しないのにはいくつか理由がある。根本にあるのは、どんな人間であっても日常的な動作が変化することを嫌い、現状維持を求めるということだ。変化を嫌う背景には、現状の仕事を熟知していることへのプライドもあるだろう。また、変化によって新しいリスクが出現してくることを恐れるという感情もある。業務を変えることで何かトラブルが起こって住民から苦情が入ったらどうするのか、作業のアウトプットに誤りが含まれてしまったら誰が責任を取ってくれるのか。無謬性を尊ぶ行政機関ではこのような声が強くなることも多い。

もうひとつ。現状業務の中にそもそも不明瞭な部分があることも、業務改革の阻害要因の一つだ。日本では、同じ業務でも詳細な手順が組織によって異なることはよくある。地方自治体によって、同一目的の業務の手続内容が異なることはよく見られることだし、中央省庁の出先機関でも、同一業務なのに組織ごとに微妙に手順が異なっていることは少なくない。組織内で標準化されていないだけでなく、その詳細について明文化されておらず、担当者に代々語り継がれているようなことさえある。今行われている業務の詳細がわからなければ、それを変えることは当然ながら難しくなる。

この状況を打破するには、歯を食いしばってでも何とか業務の可視化を行うしかない。業務内容を熟知しているベテラン職員がリタイアするまでに、残された時間は多くはないのだ。

4.生成AIによる業務改革

さて、生成AIの導入を前提とした業務改革を行う場合に何よりも重要なことは、この技術の特性を理解した上で、それを活かせる形で実施することだ。

ご存じの通り、生成AIには、事実ではないことを本当のように語る「ハルシネーション」と呼ばれる現象がある。これを抑制するために、学習データの品質を向上させたり、人間からのフィードバックを活用して強化学習を行ったりすることが行われているが、生成AIの基本的構造から考えても、ハルシネーションを完全に防ぐことはまずできないと考えた方がいい。この課題については、発想の転換が必要だろう。経済産業省の報告書[4]では、「生成AIに誤りがあるから使えないと考えるのではなく、「間違ってもよい仕事」に適用することを考えるべき」ということが述べられている。つまり、検索や演算といった作業は、従来からある検索エンジンや情報システムに任せるべきもので、それを生成AIに行わせること自体が誤っているということだ。また、実際に行われている業務の多くは、人間が実施しているのだから、そもそも一定確率で間違うことがあり得る作業だと捉えなおすこともできる。新人に仕事を任せるとき、どのような仕事の流れにするか、どこの段階でベテランにチェックを行ってもらうのかを考えるのと同じように、生成AIを活用する業務を設計する必要がある。

また、若干矛盾するようではあるが、可能な限り生成AIの処理スピードを阻害しないような業務設計を行うことも重要な視点になる。

いくら危ういとはいえ、生成AIの出力内容の全てをいちいち人間がチェックしていては、せっかく得られたパフォーマンスが失われてしまう。業務のどの段階で、どの程度のチェックが必要なのかを調整することが重要になる。チェックについても必ず人間が行うだけでなく、特性の違う生成AIを複数走らせて、そのアウトプットをクロスチェックさせるという方法もある。さらに、ある意味開き直って「これは生成AIによる回答なので、誤りを含んでいる可能性がある」ということを利用者に明示することで、クレームの発生を抑えることも考えられる。

5.クリエイティブな業務への生成AIの適用

生成AIの導入効果には二つの側面があると言われている。ひとつは、業務を「代替(Substitution)」すること。つまり「人の手間を省き、便利にすること。仕事において人の関与が必要な範囲を狭め、人手を減らす」というような効果だ。これは、最終的に当該業務を完全に自動化してしまう可能性を含んでいる。

もうひとつは、人間が行っている業務を「補完(Complementarity)」することである。これは高度な意思決定や感情理解が求められる、知的レベルの高い人材が行うような業務を補助し、生産性を高めるという効果である。

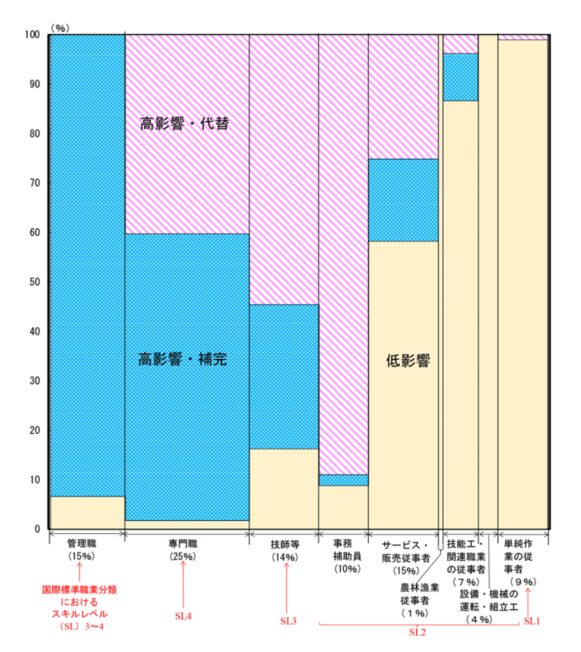

内閣府の報告書[5]の中で、この「代替」と「補完」が、様々な就労者の行っている業務に対して、どのような影響を与えているかが整理されている。図表3は、英国における就業者について示したものだが、事務補助員や技師の行っている業務においては、AIの「代替」という効果が高影響を及ぼしていることがわかる。これに対し、「補完」が高影響を及ぼしているのは、管理職や専門職が行っている業務になる。

この報告書では「これまでの自動化では、主に定型的な業務の代替が行われてきた。しかし、生成AIの能力は認知機能にまで及び、膨大な量のデータを処理し、パターンを認識し、意思決定を行うことを可能にする。微妙な判断、創造的な問題解決、複雑なデータ解釈を必要とする仕事は、従来は教育水準の高い専門家の領域であったが、今後、AIの影響は高度な専門知識を必要とする業務にまで及ぶ可能性がある」ということが述べられている。

図表3 AIの影響、補完・代替別の就業者の割合(英国)

(出典)内閣府「世界経済の潮流(AIで変わる労働市場)」(Cazzaniga et al. (2024)を引用)2024年

これまでに述べてきた生成AIの業務への適用は、「定型的業務の代替」が中心だった。これに加えて「高度な専門知識を必要とする業務(本稿では「クリエイティブな業務」と呼ぶ)への補完」といった側面からの生成AIの活用について述べていきたい。これは、今後とても重要なテーマになると考えている。

生成AIのスタートアップ企業として著名な「Sakana AI」が2024年に発表した「The AI Scientist」はご存じだろうか。これは何と「科学研究」を自律的に実行してしまうAIエージェントだ。具体的には、①指示された研究テーマに対してアイデアを創り出し、その新規性をチェックした上で、実施すべき研究内容を決定する。②実験を設定し、必要となるプログラムを生成し、実行する。③実験結果を要約し、テンプレートに従い論文を自動執筆する。④作成された論文内容をレビューして、必要な改良を施す。(レビューにおいては、査読者役の別のAIが原稿を批評し、フィードバックを提供する)このような一連の業務を生成AIだけで行ってしまうのだ。

「科学研究」という業務は、極めて高いスキルを保有した専門職が、長期にわたる試行錯誤を踏まえて行うものだろう。その手順は、極めて属人的で、判断や意思決定は、特別な人材が自分の頭の中で実行しているもののはずだ。このような極めてクリエイティブな業務にも、生成AIは適用できる可能性があるということだ。

それでは、行政機関における「クリエイティブな業務」とはどんなものが考えられるだろう。例えば、「ビジョン策定」や「住民満足度調査」といった業務はどうだろうか。いずれも、多くの優秀な職員を動員し長い時間をかけて行うものだが、このような業務を生成AIが強力にサポートしてくれるようになれば、かなり大きな効果が期待できるのではないだろうか。

これを実現させるためには、クリエイティブな業務を、必要となるタスクに分解していく必要がある。「ビジョン策定」であれば、「外部環境の変化を予測し、自治体経営上の課題を整理する。首長等、行政機関幹部の想い、住民の要望等をインプットし、有識者の意見を踏まえながら、中期的に目指すべき方向性を煮詰めていく。成果をビジョンとして取りまとめていくとともに、誰にでもわかりやすい形で明文化する」ということになるだろうか。「住民満足度調査」であれば、「住民満足の構成要素を検討し、評価可能な指標を定義する。指標に基づき、住民に対してアンケートやグループインタビューを実施する。集約されたデータを分析し、総合的に住民満足度を把握する」といったタスクになるかもしれない。クリエイティブな業務の中身がある程度見えてきた段階で、生成AIの適用を前提として、業務全体を詳細かつ抜本的に設計し直すという流れになるだろう。

これは、豊富な経験のある優秀な職員の頭の中にある暗黙知を形式知化しながら、業務を再設計していくということであり、そのハードルは間違いなく高い。しかし、生成AIの力をより大きな効果につなげていくためにはチャレンジすべき領域だと思う。

今後、生成AIをうまく活用する人材や組織と、そうでない人材や組織との差は、想像以上に大きくなっていくだろう。そして、その分岐点は「今の業務を変えられるかどうか」にあると考える。

【参考】

[1] 総務省「令和5年度 地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」2023年

[2] 日本情報システムユーザー協会「企業IT動向調査2025(速報値)」2025年

[3] 東京商⼯リサーチ「令和3年度中⼩企業の経営戦略及びデジタル化の動向に関する調査に係る委託事業 報告書」2022年

[4] 経済産業省「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024 ~変革のための生成AIへの向き合い方~」2024年

[5] 内閣府「世界経済の潮流 2024年Ⅰ~AIで変わる労働市場~」2024年

三谷 慶一郎(みたに けいいちろう)

株式会社NTTデータ経営研究所

主席研究員 エグゼクティブ・コンサルタント

企業や行政機関におけるデジタル戦略やサービスデザインに関するコンサルティングや調査を推進している。博士(経営学)。武蔵野大学国際総合研究所客員教授、情報社会学会理事、経営情報学会監事、日本システム監査人協会副会長。近著に「ITエンジニアのための体感してわかるデザイン思考」(日経BP)、「攻めのIT戦略」(NTT出版)、監訳書に「DX経営戦略」(NTT出版)がある。