本稿は、自治体システム標準化事業の移行状況について、有識者の立場から解説するものであり、3回にわけて掲載する(全3回のうち第3回)。著者は、住民記録や税、選挙人名簿等システムの標準仕様書策定検討会議の構成員を務め、また同事業に取り組む自治体に助言等を行っている。一方、自治体システム標準化事業の制度所管は、デジタル庁や総務省等、複数の省庁の数十の課室であり、本稿は制度所管課室の公式見解ではない。

1.ステップとシステムの状況

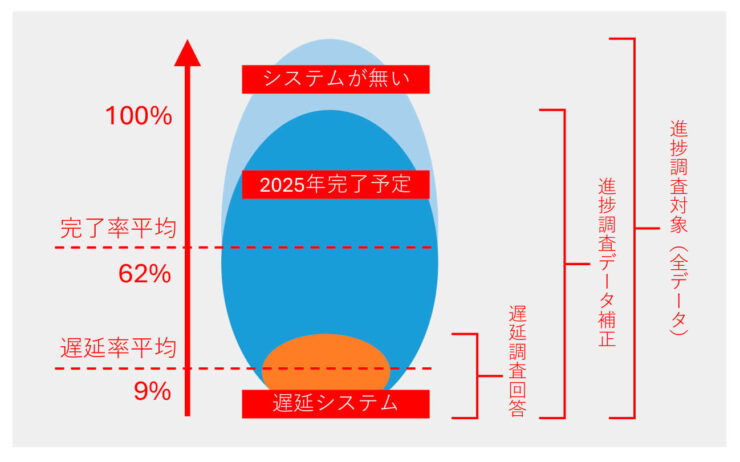

完了率のベースとなっている手順書作業ステップ(第2回の図表1)に各システムの完了率をプロットしていくと、以下(図表1)の状況となる。全てのシステムが61~64%に集中しているため、全システムが「ステップ24:RFPベンダー質問回答」と「ステップ25:ベンダーからのRFP回答」という状況にあるように見えるが、実態は多くのシステムにおいて、調査の行われた2025年4月~5月の時点でそのフェーズは過ぎているように思える。これは、①進捗調査のデータにも遅延システムが9%程度含まれるため、平均を押し下げているというものと、②手順書作業ステップ通りには進んでいないという要因が考えられる。完了率というのは、押しなべてデータを集計した平均値(図表2)であり、ア)2025年度中に完了を見込んでいるシステムは先のステップに進んでおり、イ)遅延システムは、かなり手前のステップで留まっているものがあり、ウ)システムが存在しない場合は、進捗管理の集計対象となりながらも、最初から100%完了しているという状況なのである(本稿の集計では、データ補正により可能な限り、「ウ」のシステム不在ケースは極力除外している)。

図表1 ステップ(24~32)とシステムの状況

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

図表2 両調査集計間のデータの関係

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月)、及び総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに考察

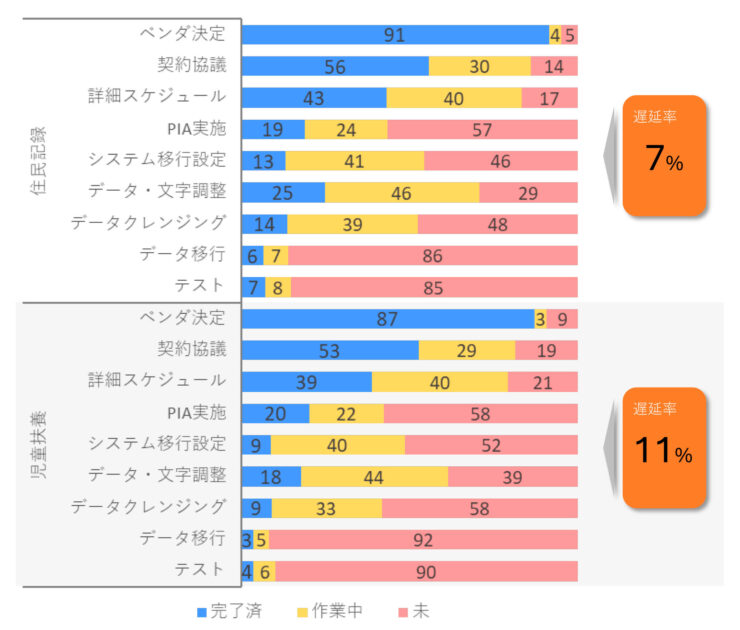

2.実態の完了率の把握方法

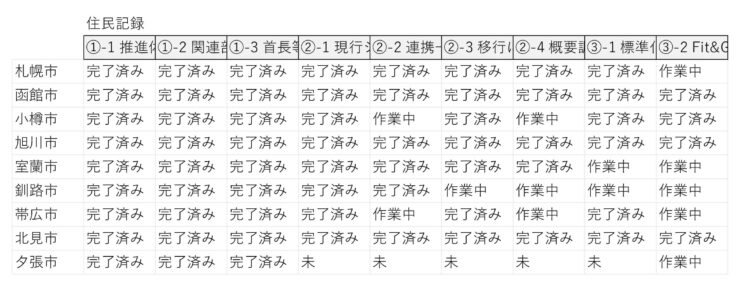

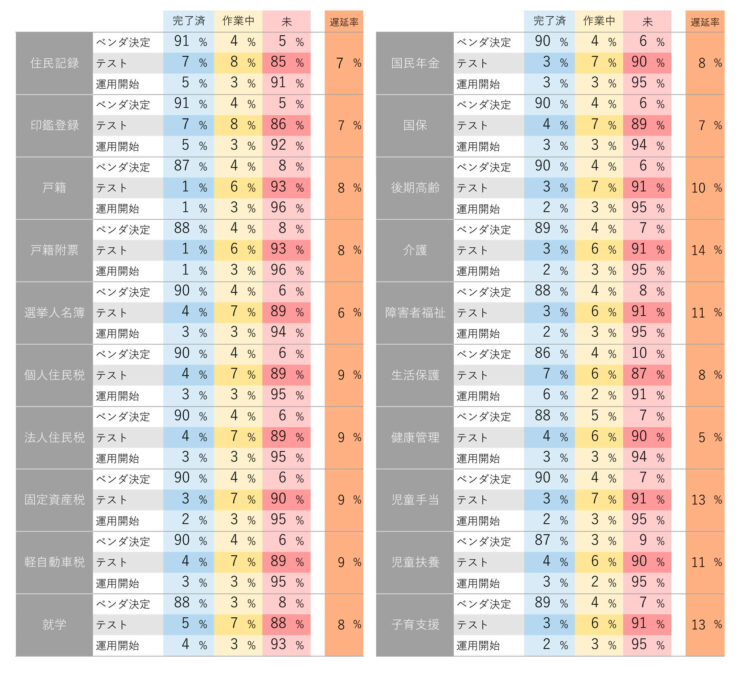

完了率が遅延システム等の影響を受けていたとして、「2025年に完了見込み」のシステムが、どの程度の進捗か把握する方法はないだろうか。総務省の進捗調査では、各団体のシステムのステップ毎に「完了済」、「実施中」、「未」、「対象外」のステータスを登録することになっているため、個々のシステムの進捗については、「業務別ステップ別進捗一覧」(図表3)を見るとステータスが分かる。一方で、全体の傾向を把握したい場合は、データ集計・補正が必要になる。①まず、各システムのステップ毎に全団体の進捗ステータスを集計する。②「対象外」を除外した上で、各分類の割合を算出する。ここまでは、遅延システムも含む状態なので、③進捗途上の分類(「作業中」、「未」)から、遅延率を差し引いた状況が2025年に完了見込みのシステムの状況であると推測できる。ちなみに、下表(図表4)では、全ステップ(40)のうち、後半の重要なステップである、「ステップ27:ベンダー決定」、「ステップ35:テスト」、「ステップ40:運用開始」のみ表示している1。また、各システム欄の右端には「遅延率」を掲載し、対比しやすくした。

図表3 ステップ別ステータス(全システム・全ステップ)の原票

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」の「業務別ステップ別進捗一覧」から抜粋

図表4 ステップ別ステータス(全システム・ステップ㉗㉟㊵)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

完了率でも選んだ6つのシステム(住記、個人住民税、国保、就学、生活保護、児童扶養)について、具体的に見てみる。全団体の住民記録システムの「ステップ27:ベンダー決定」を集計(図表5)すると1、進捗ステータスは、完了済:91%、作業中:4%、未:5%という状況になっている。一方、住記の遅延率は、7%なので、これを相殺すると、ほぼ全ての団体が完了済ということになる。一方で、「ステップ35:テスト」を集計すると、完了済:7%、作業中:8%、未:85%であり、遅延率7%を相殺しても完了率や作業中の率は変わらないことから、殆どの団体がこの段階には達していないものと想像される。つまり、2025年度中の移行を目指している団体は、2025年4~5月時点でベンダーは決定して、クラウドシステム導入作業には入っているものの、作業の終盤であるテスト工程には入っていないものと考えられる。

図表5 ステップ別進捗ステータス(6システム・ステップ㉗㉟㊵)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

3.手順書ステップと実際の作業

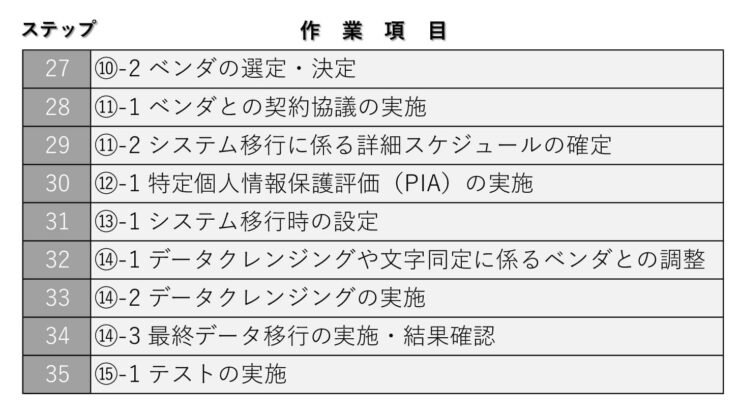

それでは、2025年度中の移行を目指している団体が「ステップ27:ベンダー決定」と「ステップ35:テスト」の間のどの段階にあるのか考察する。手順書によると、ステップ27~35の間には7つのステップ(図表6)が設定されており、進捗調査でも各ステップにおいて進捗ステータスを登録しているため、これらを集計する。

図表6 ステップ(27~35)

(出典)総務省「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」(2024年9月)をもとに作成

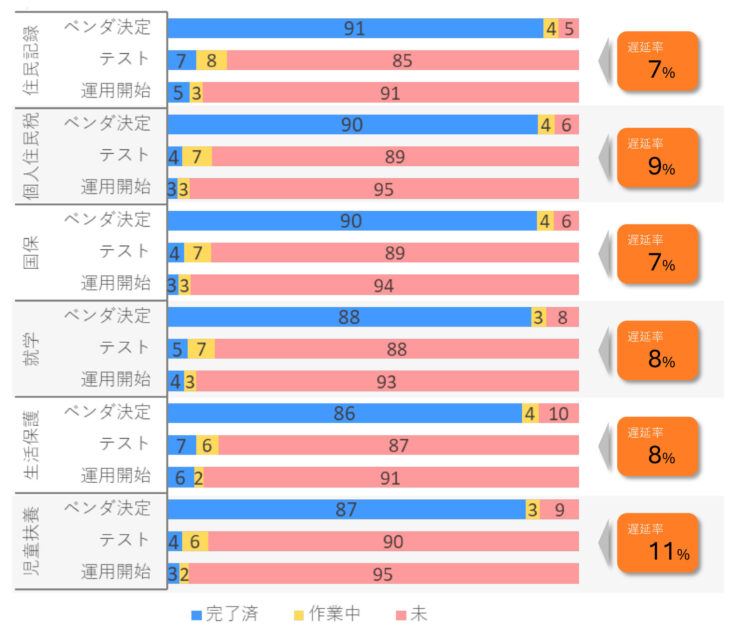

「住記」と「児童扶養」について、ステップ27~35の進捗ステータスを集計したグラフ(図表7)が以下のとおりである1。これは、全システムのなかで完了率首位の住記と、最下位に近い児童扶養を比較していることになる。住記は、完了率64%、遅延率7%であり、児童扶養は、完了率61%、遅延率11%であり、両者の進捗には差がある。

両者ともステップが先に進むごとに完了済ステータスが概ね減少している。完了済ステータスが一様に減少しない状態は、作業がウォーターフォール型のようにひとつのステップの完了をもって、次のステップに進むのではないことを示している。実際の作業では、手順書ステップと同じ順番で作業が進まないケースや、手順書には掲載されていない作業が発生していると聞く。作業中ステータスを見ると、データクレンジングまでは作業に着手している団体が多いが、データ移行になると殆ど未着手の状況のようである。

全般的には、住記は児童扶養の先を進んでいるように見えるものの、PIAのようにステータスがあまり変わらないステップが存在している。このようなステップは、手順書の順番と実際の作業が異なっているか、作業が困難なため停滞している可能性がある。PIAは、正式名称「特定個人情報保護評価」であり、マイナンバーを取り扱うシステムの構築や大きな改修に際し、各団体が設置した有識者会議等により、情報の取り扱いの適切さについて評価する制度である。構成員は、必ずしもITを専門分野とする有識者だけではなく、法律や個人情報保護の専門家(弁護士、学者等)も多く含まれていることから、クラウドをベースとした新しいシステムについて、どのように評価するのか模索しながら進めているものと想像される。

図表7 ステップ別進捗ステータス(住記・児童扶養、ステップ㉗~㉟)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

4.SaaSとIaaSの環境

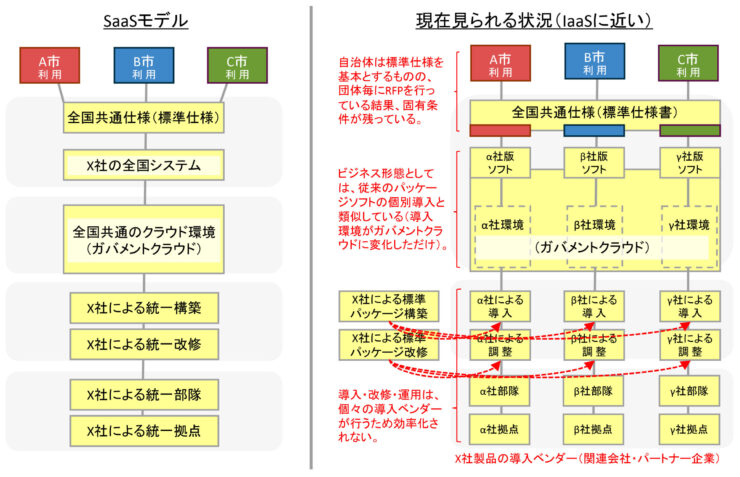

ちなみに、手順書の作業ステップは、あくまで自治体職員に向けたものである。ベンダー側では、手順書作業ステップは認識しながらも、それぞれの事業者やシステムの状態に応じて作業項目や順番が大きく異なると思われる。SaaS型のシステムを新規に構築するのであれば、比較的、手順書作業ステップに沿ったものになりやすい。つまり、ベンダー決定前に、標準仕様書及びクラウドに対応したシステムの基本的なプログラムは存在しており、決定後に個別団体に向けた設定作業やデータ変換・移行の調整を行うことになる。従来から存在するLGWAN-ASPがそのようなステップであった。

ところが、今回は全国共通的なSaaS環境は構築されず、パッケージベンダーは、①従来版パッケージをベースとした標準仕様書対応版パッケージを開発し、②それを取引関係のある各地の導入ベンダーに展開し、③導入ベンダーは個別団体仕様に合わせて、新パッケージに足りない機能を別個構築し、④導入ベンダー毎にクラウド環境を立ち上げるという、従来からある導入プロセスとあまり変わらない手法が採られているケースが多いと聞く(図表8)。その場合、作業ステップは、要件定義、概要設計、詳細設計といったオンプレ型に準じたステップとなるため、手順書作業ステップでの進捗管理だと該当する作業項目が無いため状況の把握が難しくなる。また、税を中心に標準仕様書の改定も頻繁に行われるため、その度にパッケージベンダーは、修正作業や展開、導入ベンダーは更新版パッケージに合わせた環境の修正を繰り返しているものと考えられる(「3歩進んで2歩下がる」ような状態)。

図表8 SaaSとIaaSの環境

(出典)筆者作成

5.2025年度の進捗把握

2025年度の進捗状況の把握は、より困難になることが予想される。2025年度完了見込みのシステムについては、前述のように、作業ステップがシステム毎に異なることから、PMOツール調査による完了率だけでは全体の状況を把握しづらくなる可能性がある。また、直近の遅延調査において、移行困難システムが増加傾向にあるように、今後も移行困難の増加について予断を許さない。

現状、遅延状態に陥っているシステムには、いつ完了するのか見通しが立っていないものが多い。2024年9月、自治体システムベンダー最大手の富士通は、約300自治体に期限内の移行断念を通知2したが、最大5年程度要することを伝えたのみで、具体的に各システムがいつ移行完了するのか不明な状況である。また、社会保障系の小規模ベンダーは、リソース計画のもと、ユーザーのシステムを2025年完了見込みと先送り(遅延)に仕分けして作業しているが、2025年や各年の進捗次第で、先送りしたシステムにいつ着手できるかが変わってくる。加えて、国内の人件費・物品費高騰、国際経済の不透明化や為替変動による輸入品・サービスの価格変動といったマクロ要因も大きくなってきている。

計画や見通しが立てづらい局面であるほど、曖昧な目測で判断するのではなく、できる限り状況を把握し、エビデンスにもとづいた判断を怠らないよう心掛けたい。本稿もその一助になれば幸いである。

1 この表では、①「対象外」を除外するデータ補正を行ったが、②システムを保有しない可能性が高いケース(特別区の法人住民税・固定資産税、町村の就学・生活保護・児童扶養)のデータ補正は行っていない。

2 日経クロステック「自治体システム標準化に激震、富士通が約300自治体に期限内の移行断念を通知」(2024年9月27日)<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09791/>

三木 浩平(みき こうへい)

総務省 大臣官房 デジタル統括アドバイザー

香川県出身。米国アメリカン大学にて社会学修士(理論・統計)。

株式会社三菱総合研究所主席研究員、千葉市総務局次長(CIO補佐監)、総務省自治行政局企画官、内閣官房政府CIO補佐官等を経て、2021年9月より現職。マイナンバー、オープンデータ、自治体システム標準化等、自治体情報化施策に関わる各種検討会の構成員を歴任。著書に「こうすればうまく進む自治体システム標準化&ガバメントクラウド」(共著)、「未来を拓くマイナンバー」(共著)等。