本稿は、自治体システム標準化事業の移行状況について、有識者の立場から解説するものであり、3回にわけて掲載する(全3回のうち第2回)。著者は、住民記録や税、選挙人名簿等システムの標準仕様書策定検討会議の構成員を務め、また同事業に取り組む自治体に助言等を行っている。一方、自治体システム標準化事業の制度所管は、デジタル庁や総務省等、複数の省庁の数十の課室であり、本稿は制度所管課室の公式見解ではない。

1.進捗状況の集計方法

進捗状況については、総務省が毎月調査1を行い、ホームページ2で公表している。本稿では、2025年5月集計(発表は6月)の集計内容について考察する。調査は、自治体がPMOツールに登録した進捗ステータスを機械的に集計したものである。進捗ステータスは、総務省が作成した移行手順書3で定義した40のステップ(図表1)において完了した項目を集計したものである。全てのステップが対象にならないケースもあれば、ステップが順番通り行われないケースもあるが、仮に全てのステップを実施した場合、各ステップ2.5%ずつ完了することになる。これは、あくまでも作業ステップに対する完了度合いを測るものであり、各ステップが同じ作業量ではないため正確に進捗率を測る指標ではないが、どの作業が終了しているのか横並びで比較できるという点では有益である。

図表1 ステップと完了率

(出典)総務省「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」(2024年9月)をもとに作成

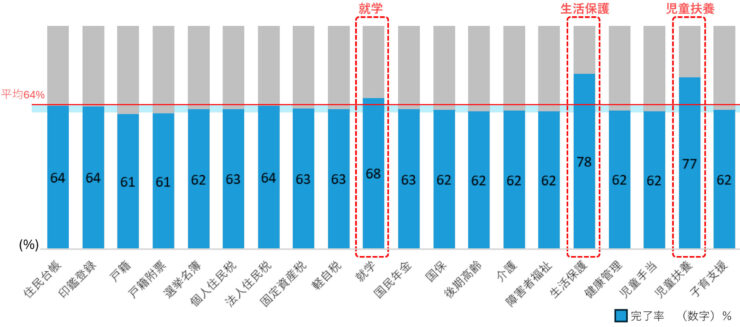

情報システム別の完了率(図表2)は、61~78%と幅があるが、コアゾーンは61~64%で、20システム中17システムが集中しており、完了率についてはシステム間で平準化しているように見える。遅延率では、住民記録、税、国保等の大規模システムは、相対的に遅延率が低い一方で、介護、子育支援、児童手当等、社会保障系の中規模~小規模システムで遅延率が高くなっていたが、完了率では顕著な差は見られない。また、住民記録と印鑑登録、戸籍と戸籍附票、税務系システム群(個人住民、法人住民、固定資産、軽自動車)等、同一パッケージのサブシステム等により同時に導入される傾向のあるシステムは同じ比率になっている。一方、コアゾーンを越えて完了率が高くなっている生活保護(78%)、児童扶養(77%)、就学(68%)には、理由があるため、このグラフをそのまま各システムの状況として受け取ることはできない。

図表2 システム別 完了率(2025年5月)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

2.完了率集計とデータ補正

完了率の集計は、PMOツールに自治体が登録したデータを単純集計したものであり、その団体に、①業務やシステムが存在しない場合や、②業務はあるものの少量であるためシステムが存在しない場合は、対応「完了」というステータスになるため、最初から完了率100%となる。しかし、これはシステムの移行状況を測るためには、誤解を招くため、実態を反映したデータに修正する。

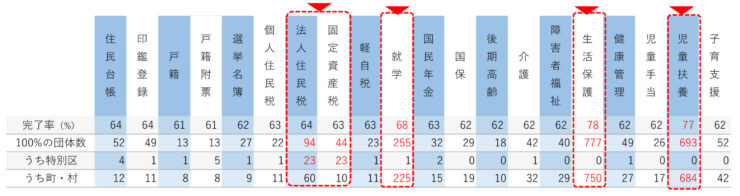

集計データ(図表3)を見ると、完了率が高い「生活保護」、「児童扶養」、「就学」には、いずれも100%完了と回答した団体が他システムと比べ多く含まれる。100%完了と回答した団体の殆どは「町・村」であり、町・村の数が多いため、平均を押し上げていることが見て取れる。「生活保護」と「児童扶養」について、町・村は福祉事務所を持っておらず、都道府県が当該事務の実施主体となっているため、情報システムを保有していない団体が多い。福祉事務所があるのは、926町村中の46団体に留まる。福祉事務所のない町・村の業務は、利用者からの申請受付と都道府県への引き渡しのみである。その際の受付情報は、表計算ソフト等で管理していると想像される。

「就学」について、町・村では、毎年の新入生人数が、数人~数十人程度であり、就学援助制度適用率が13.66%4であることから、事務量が少なく、当該業務にシステムを利用していないケースが多いと考えられる(表計算ソフト等で情報管理)。また、生徒数の減少から、システムを保有している団体においても、近年更新のタイミングで廃止する動きが見られる。

「法人住民税」と「固定資産税」について、100%完了と回答した団体は、突出して多くないものの、100%完了と回答した団体のうち特別区の割合が高い(また、全ての特別区が100%完了としている)。これは、特別区において両税の事務は行っておらず、東京都が行っているためである。

図表3 100%完了の団体

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

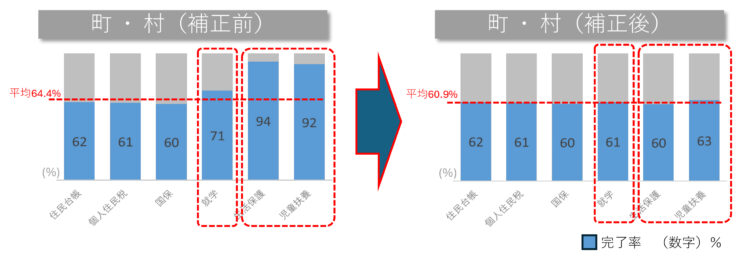

町・村のデータを補正して、システム有無の実態をグラフに反映する。「生活保護」と「児童扶養」について、福祉事務所を持つ46団体以外の町・村は、システムを持たないと考えられる5ため集計から外すことにより、町・村の集計対象は、926団体から46団体に減少する。その結果、「生活保護」の完了率は、94%から60%に低下し、「児童扶養」は、92%から63%に低下する(図表4)。補正前に、他システムと比べて突出して完了率が高かった「生活保護」と「児童扶養」は、他システムと同レベルになった。

「就学」について、進捗率100%の町・村は、システムを持っている可能性が小さいため集計から外す。町・村の集計対象は、926団体から701団体に減少する。その結果、「就学」の完了率は、71%から61%に低下する。町・村システム(20個)の平均は、補正前の64.4%から、補正後は60.9%に低下し、全てのシステムが60~63%のゾーンに収まった。町・村では、オールインワン・パッケージの状態が多いため、全てのシステムが近似値になるのは、実態を表していると思われる。

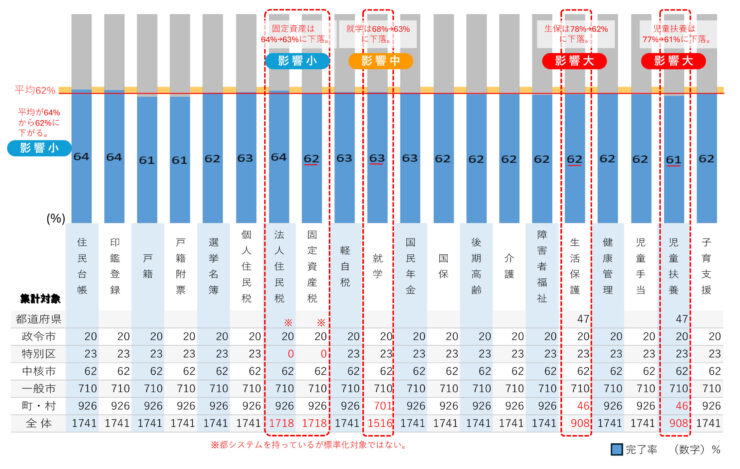

「法人住民税」と「固定資産税」について、特別区では業務を行っていないため集計から外す。その結果、固定資産の完了率は64%から63%に微減した(図表5)。法人住民税は、小数点以下の変化であったため64%から変化はない。市区町村の数が、1,741団体であるのに対し、特別区は23しかないので集計対象から外れても全体の平均に与える影響は少ない。特別区に代わって「法人住民税」と「固定資産税」の業務を行っている東京都には、システムは存在しているものの、標準化の対象とはなっておらず、PMOツールにて集計がされていないことから、ここでは考慮しない。

図表4 町・村データの補正

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

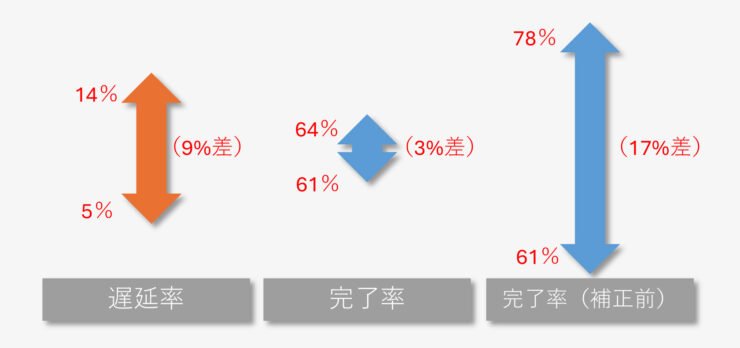

データ補正後のシステム別完了率(図表5)を見ると、突出したシステムが無くなり、全てのシステムが平準化されたことが分かる。全システムの平均完了率は62%であり、全てのシステムが61~64%の3%ゾーンに収まる(図表6)。遅延率が、上下9%差(第1回の図表7)だったことと比較すると、完了率におけるシステム間の格差は小さいように見える(ただし、補正前は17%差があった)。

町・村の業務実態を反映した、「生活保護」と「児童扶養」は、集計対象の数に大きな変動があったことから、システム平均を大きく下げることになった(それぞれ16%低下)。また、「就学」も5%下がったことから、相応の影響があったといえる。一方で、「法人住民税」と「固定資産税」からの特別区のデータ削除は、団体数が少ないことからシステム平均に大きな影響はなく、固定資産税のみ1%下落するに留まった。各システムにおける集計対象団体数は、グラフの下の表に示してある。

図表5 データ補正後のシステム別完了率

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

図表6 集計間データ差

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月)、及び総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

3.完了率と遅延率の比較

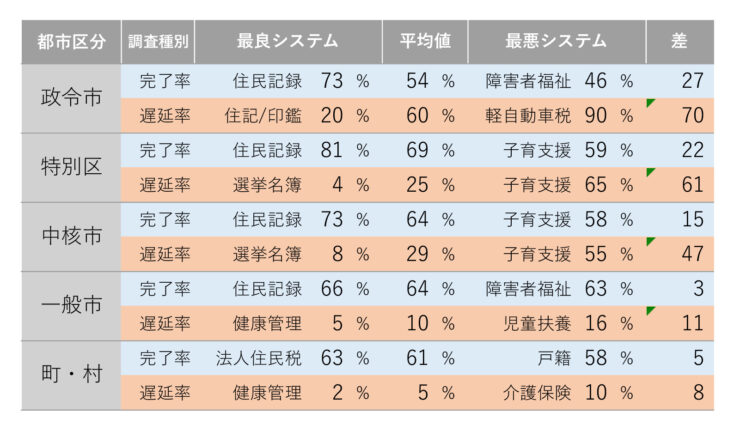

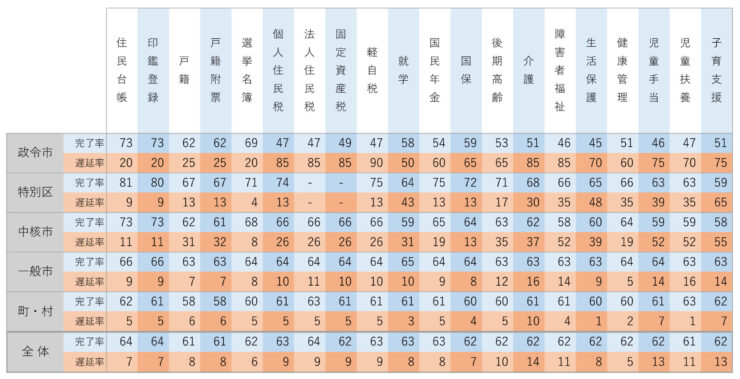

完了率と遅延率、2つの調査結果を都市区分別に比較する。完了率の高いシステムと遅延率の低いシステムを「最良システム(移行状況が最も良い)」とし、完了率の低いシステムと遅延率の高いシステムを「最悪システム(移行状況が最も悪い)」としてリスト化(図表7)したところ、登場するシステムには傾向があることが見て取れる。住記や選挙人名簿がどの都市区分にも共通して良好であるのに対し、子育支援や障碍者福祉はその逆の傾向になっている。また、都市区分ごとに全システムの平均値を出したところ、完了率では都市区分間で大きな差は無いが、遅延率には大きな差があることが分かる(遅延率は、都市区分との関係が深い)。最良システムの率と最悪システムの率の差については、都市区分で人口規模が大きくなるほど、両率ともに差が広がる傾向が見られる(都市規模が大きいと、システム間の格差が大きい)。

図表7 都市区分別 完了率・遅延率比較

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月)、及び総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計

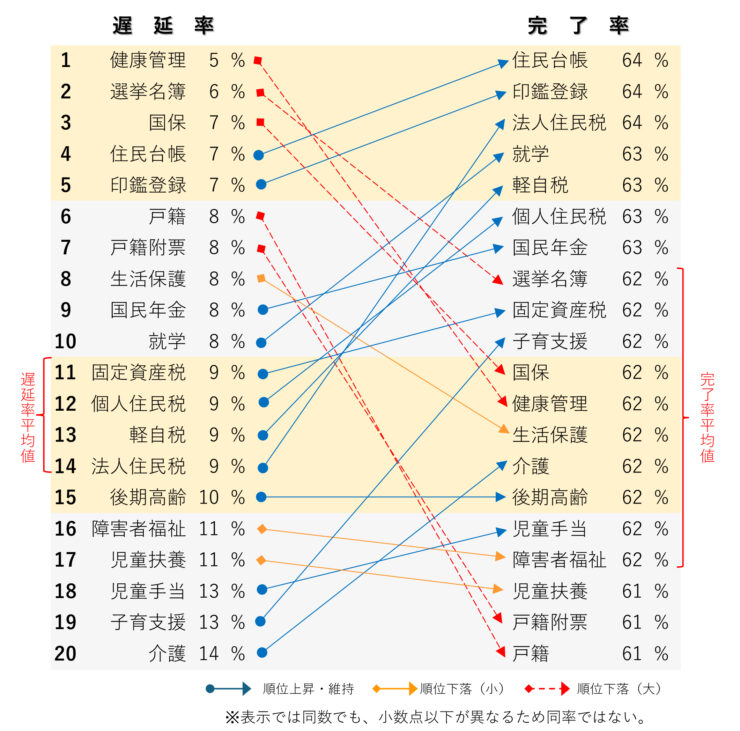

次に、遅延率と完了率について、順位形式で比較する(図表8)。遅延率は低いものから順に、完了率は高いものから順に順位形式で並べた後、各システムの順位にどのような変化が生じたのか見る。①順位を上げたか同率のものは、青い実線矢印で、②少し上げた(5位以内)ものは、黄色の実線矢印で、③大きく下げたもの(6位以上)は、赤の破線矢印で結んだ。

住記系(住記、印鑑)、戸籍系(戸籍、戸籍附票)、税系(個人住民、法人住民、固定資産、軽自動車)等、セットで導入されるシステム群は、同じような変化が見られる。住記系は、遅延率で上位にあったが完了率では首位に上昇している。税系は、遅延率では中位に位置していたが、完了率では住記系に続く上位に上昇した。一方、戸籍系は、遅延率では上位に続く良好な位置であったが、完了率では、最下位に後退した。ただし、遅延率では、首位と最下位との間に大きな差(5~14%)があったが、完了率では、差は殆どなくなった(64~61%)ことや(図表6)、平均値から大きく離れたシステムはないことから(図表5)、順位の変動はあまり重要な要素ではないと思われる。

図表8 システムの遅延率と完了率の順位変化

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月)、及び総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

4.完了集計の考察(都市区分別)

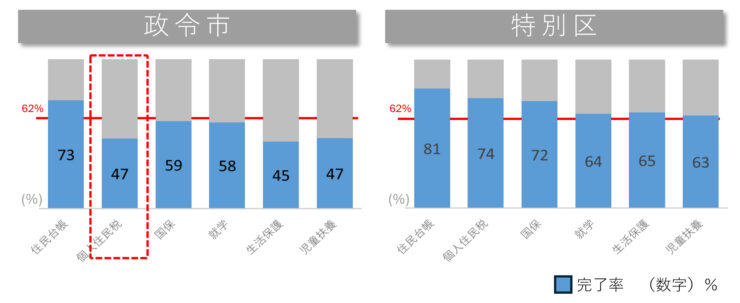

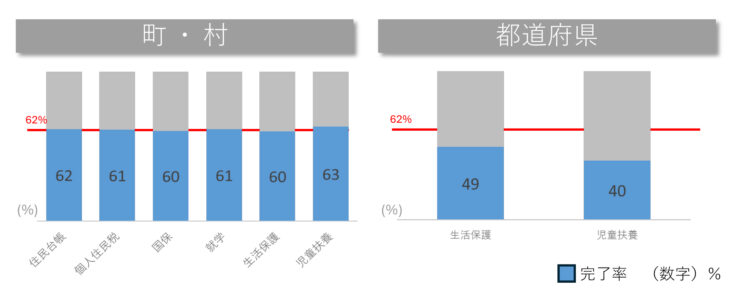

政令市は、他の都市区分と比べて遅延率(第1回の図表8)が高いことの裏返しで、完了率(図表9左)は低くなっている。システム別の完了率を比べても、政令市のシステム間では相対的に遅延率の低かった住記(20%)は、進捗率が高く(73%)、一方で遅延率が最も高かった個人住民税(85%)は、進捗率が低く(47%)なっている。他のシステムも遅延率と進捗率は、概ね裏返しの傾向にある。政令市の完了率平均は、54%であり、全都市平均の62%を大きく下回っている(図表7)。平均を上回るのは、住記や印鑑等5システムのみであり、他の15システムは下回っていることから政令市の苦戦がうかがえる。

特別区は、遅延率(第1回の図表8)においては、システム間の遅延率格差が大きかった(子育支援65%~選挙人名簿4%6)が、進捗率(図表9右)では格差が幾分縮小(住記81%~子育支援59%7)しているものの、格差は政令市に次いで大きい(図表7)。特別区の完了率平均は69%であり、全都市平均の62%を大きく上回っている。特別区は子育支援(完了率59%)以外の全てのシステムが全都市平均の62%を上回っていることから、良好に推移しているように見える。

図表9 都市区分・システム別 完了率(政令市・特別区)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

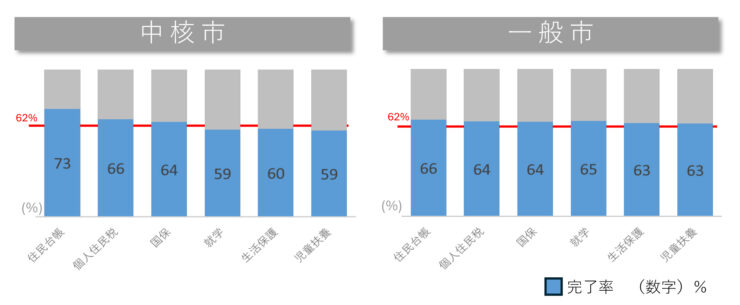

中核市(図表10左)は、特別区と似たようなパフォーマンスを見せているが、完了率や遅延率の平均値では特別区にやや劣る。一方で格差は両率ともに特別区より縮まっている。これは、中核市の人口規模が特別区に比べて平準化8されていることから、システム機能も比較的平準化されていると想像される。また、中核市と特別区はともに都市部であり、子育関連の独自施策が多く、それが子育支援システムの遅延や進捗率に影響しているものと考えられる。

一般市(図表10右)の完了率平均は、64%であり、全てのシステムが1~4%の小さな範囲で全都市平均の62%を超えている。一般市は、町・村と並んで、全てのシステムの完了率が平均に近いところに集まっているが、町・村(完了率平均61%)より少し率が良い。全てのシステムの完了率が近似値にあるのは、オールインワン・パッケージの採用や自治体クラウド事業等の状況が影響していると考えられる。一方、一般市の遅延率は平均10%と、人口規模の大きい団体区分(政令市60%、特別区25%、中核市29%)と比べて半分以下の良好な状態であったが、完了率を比較した場合、政令市以外とは差があまりない状況になっている(図表7)。

図表10 都市区分・システム別 完了率(中核市・一般市)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

町・村(図表11左)の完了率平均は、61%であり、全都市平均の62%をやや下回る。個別のシステムにおいても、62%を上回るのは、住記等4システムのみである。ただし、戸籍・戸籍附票が58%と幾分低いのを除けば、それ以外のシステムは60~62%の範囲内に集中しており、一般市と似た全てのシステムの完了率が水平線状に並ぶ状態である。ちなみに、システムを持たない生活保護や児童扶養手当、そして完了率100%の就学を含めるデータ補正前の平均は64%であった(図表4)。町・村の遅延率は、都市区分では最も低かった(5%)ものの、完了率では、全都市平均を幾分下回る結果となった(図表7)。これは、システム構造から標準化対応の難易度は低いため遅延には繋がらないものの、ベンダーの作業上、人口規模の大きい団体が先にスケジュールされる傾向にあるため、完了率では集団後方に位置するのではないかと想像される。

都道府県は、生活保護と児童扶養手当のみであるが、完了率(図表11右)・遅延率(第1回の図表10)ともに苦戦しており、平均を大きく下回る。両システムとも小規模であるため、少数の小規模ベンダーが市場を寡占している状況であり、ベンダーのリソースの都合上、全ユーザーに同時並行で作業を行うことはできず、順番に移行作業を行っているため、後回しになった団体は遅延する確率が高くなる。また、一部ベンダーが当該システムから撤退する判断をしたものの、代替が無いことからユーザー団体からの依頼を受けて、遅れるものの標準化対応を行う決定をしたというケースもある。

図表11 都市区分・システム別 完了率(町・村・都道府県)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

5.完了状況集計の考察(システム別)

各システムの完了率と遅延率を都市区分ごとに比較(図表12)する9。特別区の法人住民税と固定資産税は、システムが無いため除外している。遅延率が高いと、その影響で完了率は低くなるが、その度合いはシステムや都市区分により異なる。完了率は都市区分間で差が小さく、遅延率は差が大きくなっている。システム種別と都市区分の両方が率に影響を与えていることが分かる。人口規模の大きい都市区分では、表の右方(社会保障系/中小規模システム)に行くほど、パフォーマンスが悪くなる(完了率が低下、遅延率が上昇)の傾向があるが、人口規模が小さくなる(表の下方)につれシステム間でのパフォーマンスに差がなくなる傾向にある。

図表12 システム別 完了率・遅延率比較

(出典)デジタル庁「特定移行支援システムの該当見込み一覧」(2025年6月)、及び総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計

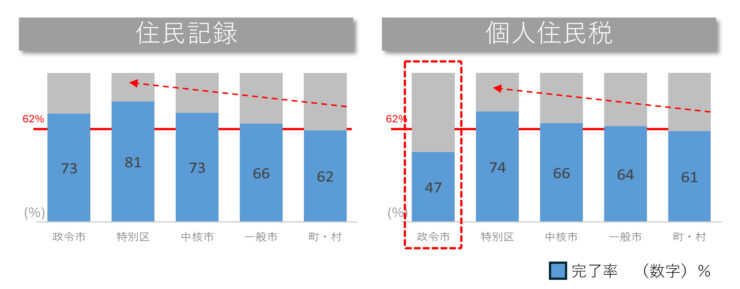

次に主要システム(住記、個人住民税、国保、就学、生活保護、児童扶養)別に、都市規模の違いによる完了率を比較する。まず、住民記録(図表13左)は、全ての団体区分において全システム平均62%を超えており、全システム中最も完了率が高いシステムのひとつである(図表12)。団体規模が大きくなるにつれ、完了率が上昇する傾向が見られる。住記は、他システムに比べて機能差異が少なく、早い時期から取り組みが開始された10ことから、他システムに比べて良好な移行状況となっていると考えられる。特別区~町・村は、パッケージソフトを使用するのが一般的であり、カスタマイズ率も他システムに比べて小さい傾向である。一方、政令市では、区役所との役割分担等からパッケージソフトを採用せず、スクラッチで構築しているケースが多くみられることが完了率に影響している可能性がある。ちなみに印鑑登録は、住記のサブシステムとして導入されるケースが殆どであり、完了率はほぼ同じである。

個人住民税(図表13右)も住記と同様に団体規模が大きくなるにつれ、完了率が上昇する傾向が見られるものの、平均は63%と、やや住記を下回る。個人住民税は、他の税系システム(法人住民税、固定資産税、軽自動車税)とセットで導入されるケースが殆どであり、これらシステムの完了率も近似値にある(62~63%)。一部の特別区では住記と同時に、またオールインワン・パッケージを使用する一般市や町・村では、他システムと同時に導入されるケースもある。一方、政令市の完了率は、47%に留まり、他の都市区分とは大きく異なっている。これは、政令市が市税事務所を持つなど処理体系が他の都市区分とは異なることが関係していると考えられる。

図表13 システム別・都市規模別 完了率(住記・個住税)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

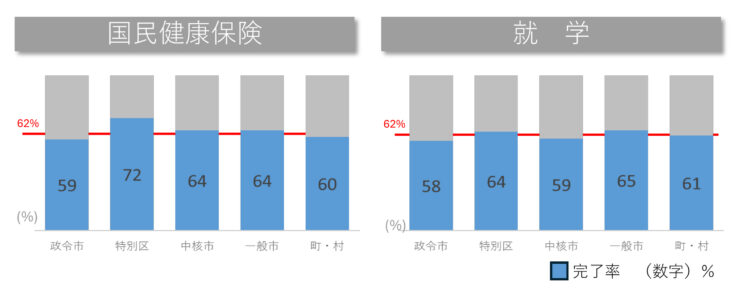

国民健康保険(図表14左)の完了率は、62%であり、全システム平均と同じである。また、都市区分間の完了率は、59~72%であり、特別区が幾分高いのを除けば、全システム平均の62%前後に集まっている。従って、都市区分間での格差はあまり認められないことになる。国保は、遅延率では団体区分間に大きな差(政令市65%~町・村4%)があったが、完了率においては差が見られなくなった。

就学支援(図表14右)も国保と同じ傾向を示しており、さらに団体区分間での差が縮まっている。平均も全システム平均と同じ62%であることから、全体の傾向の中心にあるシステムといえる。ただし、システムを持たないと推測される町・村を除くデータ補正をしなかった場合は(図表4)、町・村の完了率は71%に上昇し、システムの平均も68%まで押し上げることになる。就学も国保同様、遅延率では団体区分間に大きな差(政令市50%~町・村3%)があったが、完了率においては差が見られなくなった。

図表14 システム別・都市規模別 完了率(国保・就学)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

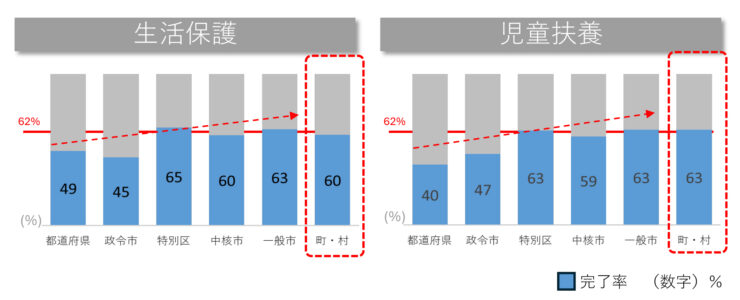

生活保護(図表15左)の完了率は、全システム平均と同じ62%である。都市区分別では、人口規模が小さくなるほど完了率が上がる傾向にあり、都市区分間で格差がある(政令市45%~特別区65%)。生活保護は、都道府県もシステムを持っていることが特徴であり、福祉事務所のない町・村11は、都道府県が事務を行っている。ちなみに、福祉事務所のない町・村を除くデータ補正をしなかった場合は(図表4)、町・村の完了率は94%まで上昇し、システムの平均も78%に押し上げることになる。

児童扶養手当(図表15右)の完了率は、全システム平均を少し下回る61%である。都市区分別では生活保護同様、人口規模が小さくなるほど完了率が上がる傾向にあり、都市区分間での格差がある(都道府県40%~町・村63%)。児童扶養も生活保護同様、都道府県もシステムを持っていることが特徴であり、福祉事務所のない町・村は、都道府県が事務を行っている。ちなみに、福祉事務所のない町・村を除くデータ補正をしなかった場合は(図表4)、町・村の完了率は92%まで上昇し、システムの平均も77%に押し上げることになる。

図表15 システム別・都市規模別 完了率(生保・児童扶養)

(出典)総務省「標準化PMOツールにおける進捗状況:市区町村別進捗状況一覧(令和7年5月時点)」をもとに集計・考察

1 総務省「地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る進捗状況の把握等について(通知)(令和4年5月31日総行デ第27号通知)」等に基づくPMOツールからの情報抽出

2 総務省ホームページ「標準化PMOツールにおける進捗状況」<https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/jichitaijoho_system/index.html>

3 総務省「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」(第1版2021年7月、第2版2023年1月、第3版2023年9月、第4版2024年9月)

4 文部科学省「就学援助実施状況等調査」(2025年1月)

5 福祉事務所を持たない町・村でも、「生活保護」と「児童扶養」のシステムを保有している場合がある。全ての業務システムがセットになったオールインワン・パッケージを採用している場合である。その場合、システムは保有しているものの、利用はしていない。

6 特別区の法人住民税と固定資産税は遅延率0%だが、システムが無いため考慮しない。また、選挙人名簿は第1回の図表8グラフでは表示していない。

7 子育支援は、図表9グラフでは表示していない。

8 中核市最大人口:船橋市(64.8万人)~中核市最小人口:鳥取市(18.2万人)、特別区最大人口:世田谷区(94.5万人)~特別区最小人口:千代田区(6.8万人)

9 「共通機能」は、遅延率の集計対象だが、完了率の集計対象には入っていないため、比較から除外する。同システムは、標準化対象20事務ではないが、20事務を処理するためのシステムと密接に連携するシステムであり、標準化移行の影響を大きく受ける。機能は団体間で大きく異なり、構成要素として、①システム間データ連携、②共通機能、③統合宛名、④外字管理、⑤統合データベース等がある。デジタル庁より関係文書として「共通機能標準仕様書」、「データ要件・連携要件標準仕様書」、「文字包摂ガイドライン」、「行政事務標準文字の文字図形一覧表」等が発出されているが、「共通機能システム標準仕様書」という名称のものは存在しない。

10 住民記録システムの標準仕様書は、全システムの中で最も早い時期(2020年9月に1.0版)に発出された。2025年7月時点では、6.0版(2025年1月発出)に達する。

11 福祉事務所を持つ町・村は、926団体中46団体のみ。

三木 浩平(みき こうへい)

総務省 大臣官房 デジタル統括アドバイザー

香川県出身。米国アメリカン大学にて社会学修士(理論・統計)。

株式会社三菱総合研究所主席研究員、千葉市総務局次長(CIO補佐監)、総務省自治行政局企画官、内閣官房政府CIO補佐官等を経て、2021年9月より現職。マイナンバー、オープンデータ、自治体システム標準化等、自治体情報化施策に関わる各種検討会の構成員を歴任。著書に「こうすればうまく進む自治体システム標準化&ガバメントクラウド」(共著)、「未来を拓くマイナンバー」(共著)等。